アンケート調査とは?特徴・費用・成功のポイントを解説

目次[非表示]

- ・はじめに

- ・アンケート調査とは

- ・アンケート調査の目的

- ・アンケート調査の種類

- ・アンケート調査の流れ、進め方

- ・アンケート仕様検討で大切な「5W3Hの視点」

- ・アンケート調査を成功させるための重要なポイント

- ・1.定量調査と定性調査のどちらで実施するか

- ・2.パネル調査とアドホック調査のどちらで実施するか

- ・3.設問文作成の注意点を意識する

- ・4.スクリーニング調査の重要性を理解する

- ・5.データクリーニングの重要性を理解する

- ・6.分析のバリエーションを知る

- ・アンケート調査の活用場面

- ・内製化か外部委託か、判断方法

- ・アンケート調査の費用相場

- ・アンケート調査の外部委託先を決めるチェックポイント

- ・アンケート調査にまつわる、よくある質問

- ・Q:仮説検証と効果測定は「定量調査」、実態把握と機会探索は「定性調査」と決まっているのでしょうか。

- ・Q:定量調査でも自由記述回答は定性調査になるのでしょうか。

- ・Q:セルフ型アンケートは、自社内製と外部委託のどちらになりますか。

- ・無料ダウンロード『アンケート調査 マニュアル』

- ・おわりに(まとめ)

はじめに

アンケート調査は、ビジネスや研究において貴重な情報を得たり、顧客や市場のニーズを把握するための有効な手段です。

ここでは、アンケート調査の基本から進め方、成功するポイント、費用相場など、アンケート調査にまつわる全般について、わかりやすく解説します。

この記事を読んで分かること、できるようになること

●アンケート調査とは何か、目的、種類、やり方など、アンケート調査全般について理解できる。

●アンケート調査を成功させるための重要なポイントを知ることができる。

●アンケート調査の料金相場が分かる。

●アンケート調査にまつわるよくある質問、マニュアルを入手できる(無料ダウンロード)。

アンケート調査とは

アンケート調査とは、調査対象者の意見や行動を把握するため、特定の期間内に様々な調査方法による質問で回答を求め、データを集める調査のことです。

アンケート調査の目的

一般的に、実態把握、仮説検証、機会探索、効果測定の4つです。

アンケート調査の種類

アンケート調査は、目的別、手法別、用途別、媒体別に分類することができます。また、それぞれの種類の中でも、いくつかに分類することができます。

目的別のアンケート調査

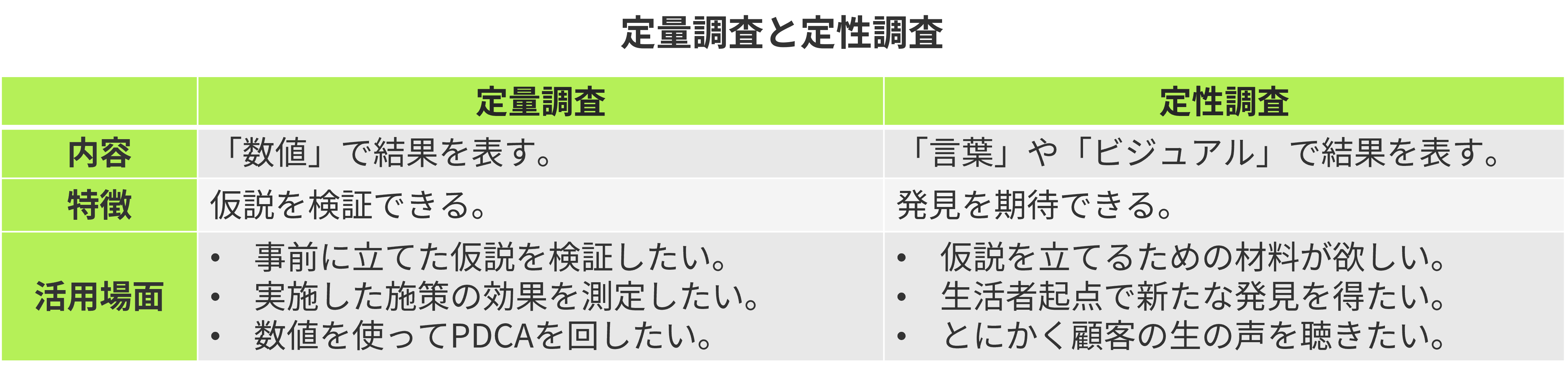

定量調査と定性調査に分けられます。

調査種別 | 特徴 |

定量調査 | 調査結果を数値で表せる、選択肢を示し回答してもらう設問が特徴。 |

定性調査 | 意見や感想など「数値では表現できないデータ」を回収し分析する。 |

手法別アンケート調査

インターネット調査、郵送調査、電話調査、訪問調査、ホームユーステスト(HUT)などに分けられます。

調査種別 | 特徴 |

インターネット調査(Web調査) | |

郵送調査 | |

電話調査 | 調査員が調査対象者に電話をかけて質問する調査手法。近年、自動音声による調査が増えている。 |

訪問調査(訪問留め置き調査含む) | |

会場調査(CLT) | |

ホームユーステスト(HUT) | |

覆面調査 | 一般顧客になりすました調査員が、店内で店員の応対などをチェックする調査手法。 |

行動観察調査(フィールドワーク) | 調査員が一般家庭に訪問し、生活状況を観察する調査手法。必要に応じて口頭で質問をしたり写真を撮影する。 |

用途別のアンケート調査

マーケティング調査(国内・海外)や学術調査などに分けられます。

調査種別 | 特徴 |

マーケティング調査(国内・海外) | マーケティング課題解決のため、広く実施されている調査。近年、海外案件が増えている。 |

学術調査 |

媒体別のアンケート調査

オンラインとオフラインに分けられます。

調査種別 | 特徴 |

オンライン | モバイルを含めたインターネット調査。定性調査でも広がっている。 |

オフライン | 従来型調査のこと。郵送・電話・訪問・会場・覆面・行動観察調査など。 |

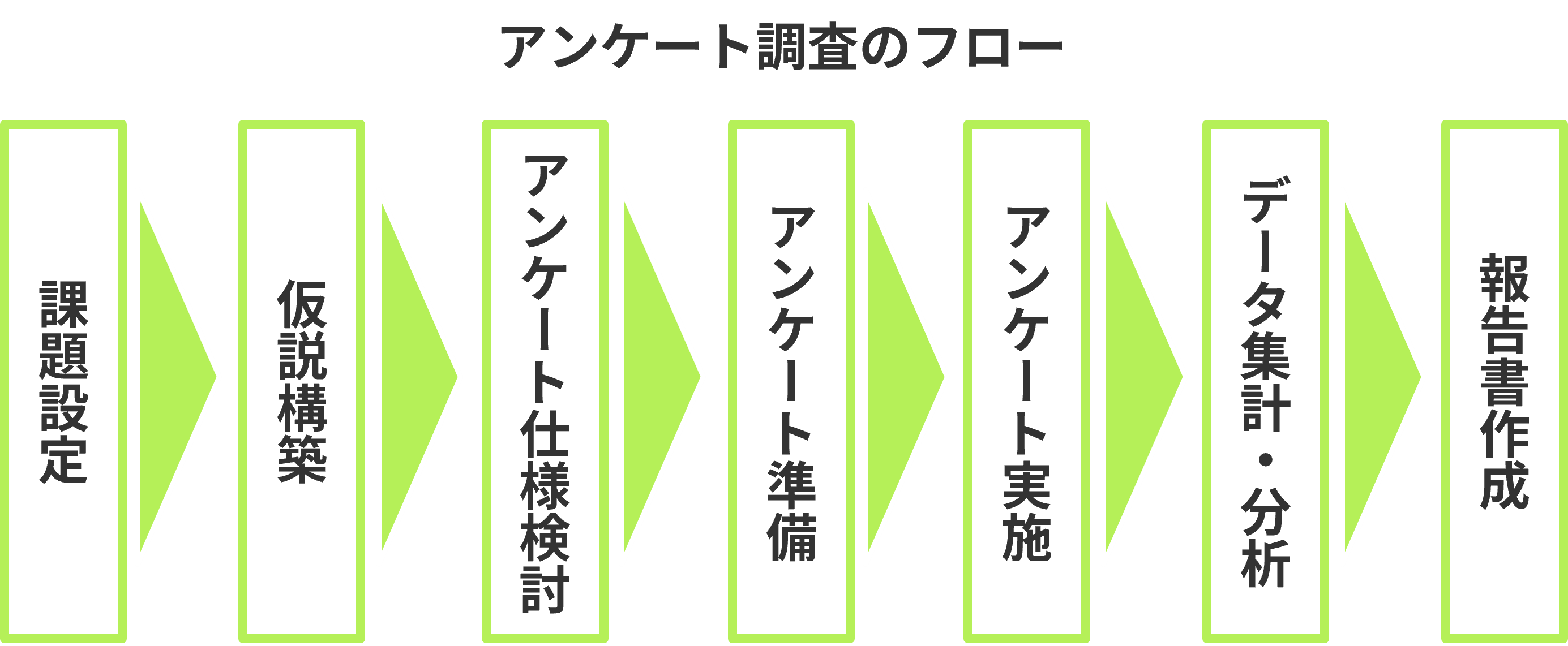

アンケート調査の流れ、進め方

アンケート調査を実施する流れについては以下の通りです。

ここでは、アンケート調査の目的4つのうち、最も一般的な「仮説検証」のための調査フローについて説明します。

まず、「①課題を設定し仮説を構築」します。

そしてどのような対象者(Who)に何(What)を聞くのか、その最適な方法を検討する「②アンケート仕様検討」に入ります。

次に、調査会社への依頼・発注などの「③アンケート準備」、「④アンケート実施」、「⑤データ集計・分析」から、「⑥報告書作成」となります。

各フローごとで、やること・押さえておきたいポイントは異なります。分かりやすくリスト形式でまとめた「ネットリサーチの徹底チェックリスト」も合わせてご活用ください。

>「ネットリサーチの徹底チェックリスト」をダウンロードする(無料)

また、詳しいやり方はそれぞれ別記事で解説しているのでこちらも合わせてご活用ください。

①課題を設定し仮説を構築する

>アンケート調査の課題の設定方法を知る

>仮説の立て方の詳しいやり方を知る

②アンケート仕様を検討する

>アンケートの自由記述回答について知る

>サンプル数の決め方を知る

③アンケート準備をする

>アンケートの作り方(調査票の作り方)の基礎を知る

>ネットリサーチの成功の鍵を知る

④アンケート実施

>アンケート調査の依頼の仕方を知る

>アンケート作成ツールについて知る

⑤データ集計・分析

>エクセル(Excel)の集計・分析のやり方を知る

>どんな分析方法があるかを知る(分析関連の記事一覧ページへ)

⑥報告書作成

>調査報告書のまとめ方を知る

アンケート仕様検討で大切な「5W3Hの視点」

アンケート調査の流れのうち、「アンケート仕様検討」は最も基本的であり重要です。ポイントは、5W3Hの視点です。

アンケート調査の目的(Why)を明確にして、誰(Who)に何(What)を聞くのか、いつ(When)、どこで(Where)、どの方法(How)で聞くのかを決定します。

さらに、アンケート調査の対象者数(How many)と、必要な予算(How much)を事前に見積もっておくことも必要です。

視点 | 内容 | 具体例 |

Why? | 目的 | 新規顧客獲得か?既存顧客のロイヤリティアップか? |

Who? | 対象者 | 性別は?年代は?居住エリアは?世帯年収は? |

What? | 内容 | 認知、好意度、購入経験、リピート、継続購入意向など |

When? | 時期 | 新商品の認知と広告接触のタイミングが、早すぎず遅すぎずの時期 |

Where? | 場所 | グループインタビューの場合、リモートにより全国で行うか? |

How? | 方法 | 定量調査の場合、インターネット調査か?郵送調査か? |

How many? | 対象者数 | 統計的な分析に耐えられるサンプルサイズは? |

How much? | 予算 | 調査会社に依頼する場合の予算は? |

アンケート調査を成功させるための重要なポイント

1.定量調査と定性調査のどちらで実施するか

アンケート調査を行う場合、数値データを収集する定量調査を行うのか、言葉や文字によるデータを収集する定性調査を行うのかについては、調査目的で判断できます。

前述しておりますが、定量調査は仮説検証と効果測定に適しており、定性調査は実態把握と機会探索に適しています。

定量調査では、設問文に対して「とても好き、まあ好き、どちらともいえない、あまり好きではない、全く好きではない」といった選択肢を選んでもらうケースがメインです。

そして全対象者の回答を集計して「70%が好きと回答した」という結果が得られます。

定性調査では、対象者にインタビューをし思わぬ気づきを得ることも期待できますが、発言そのものが信頼できるものなのか、言葉を発する時の強弱や表情、仕草に注意する必要があります。

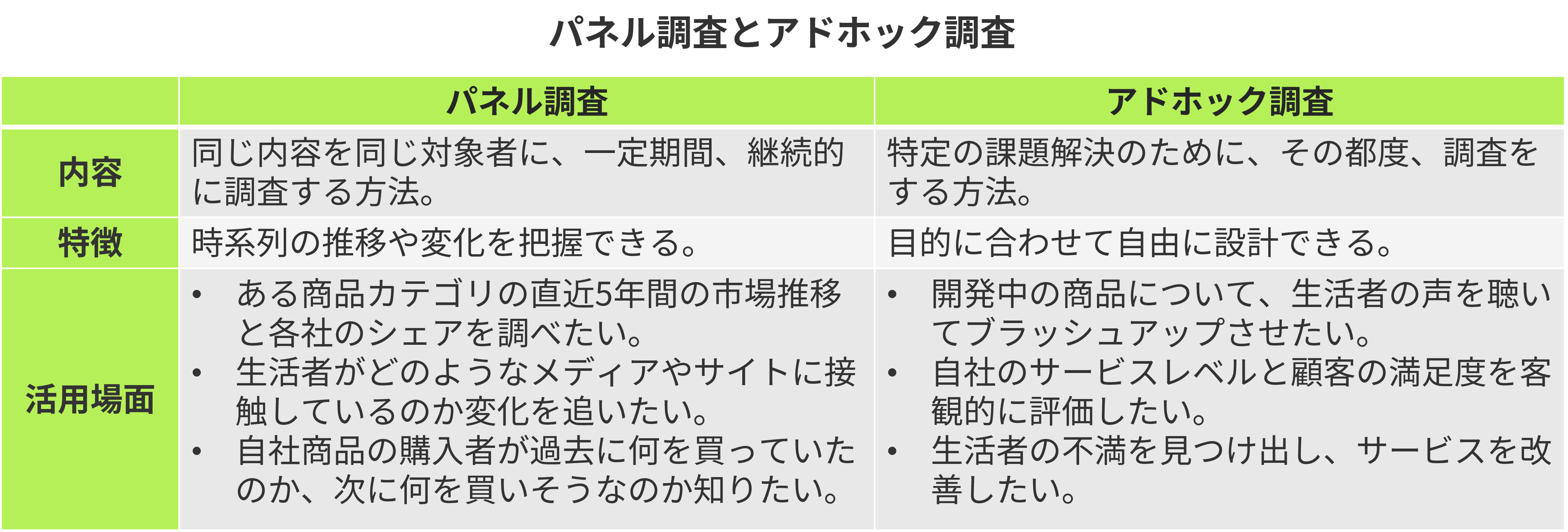

2.パネル調査とアドホック調査のどちらで実施するか

同じ内容を継続的に同じ人に聞くアンケート調査の「パネル調査」では、消費動向や販売推移、メディア接触など、時系列で状況を把握することができます。

一方、特定の目的に応じて行う1回限りの調査の「アドホック調査」では、調査内容や対象者が固定されているパネル調査に対して、聴取する内容や対象を自由に決めることができます。

3.設問文作成の注意点を意識する

設問文の作成で注意すべき点は多くあります。例えば、清涼飲料水の飲用頻度を聞く場合、容量が350mlか500mlかによって、分析結果の精度は異なります。

以下、避けた方がよい文言=×、標準的な文言=◎として例を挙げます。

業界用語は使わない!

×「認知銘柄をすべて教えてください。」

◎「あなたがご存知の銘柄をすべて教えてください。」

ワンセンテンスは短めに!

×「○○は、現在希望小売価格500円で売られていますが、この価格についてあなたはどう思いますか。」

◎「○○は、現在希望小売価格500円で売られています。この価格についてあなたはどう思いますか。」

事実と意識を混在させない!

×「あなたはこの1ヶ月間に、デザインの良い○○を買いましたか。」

◎「あなたはこの1ヶ月間に、○○を買いましたか。」

◎「その○○のデザインは、どの程度良かったですか。」

聞く内容ははっきりと!

×「あなたは○○をどの程度好きですか。」

◎「総合的に考えて、あなたは○○をどの程度好きですか。」

◎「あなたは○○のパッケージをどの程度好きですか。」

いつのことかを明確に!

×「あなたは○○を買ったことがありますか。」

◎「あなたはこれまで○○を買ったことがありますか。」

◎「あなたは最近1年間に○○を買ったことがありますか。」

誰のことかを明確に!

×「あなたは○○をどのくらいの頻度で買っていますか。」*表現自体は誤っていないが、主体が異なることもある

◎「あなたは○○をどのくらいの頻度で買っていますか。」

◎「お宅では○○をどのくらいの頻度で買っていますか。」

1つの設問では1つのこと!

×「あなたは○○の味や香りをどの程度好きですか。」

◎「あなたは○○の味をどの程度好きですか。」

◎「あなたは○○の香りをどの程度好きですか。」

答えやすい聞き方!

×「あなたは普段、ゴミを分別せずに出していませんか。」

◎「あなたは普段、ゴミを分別して出していますか。」

4.スクリーニング調査の重要性を理解する

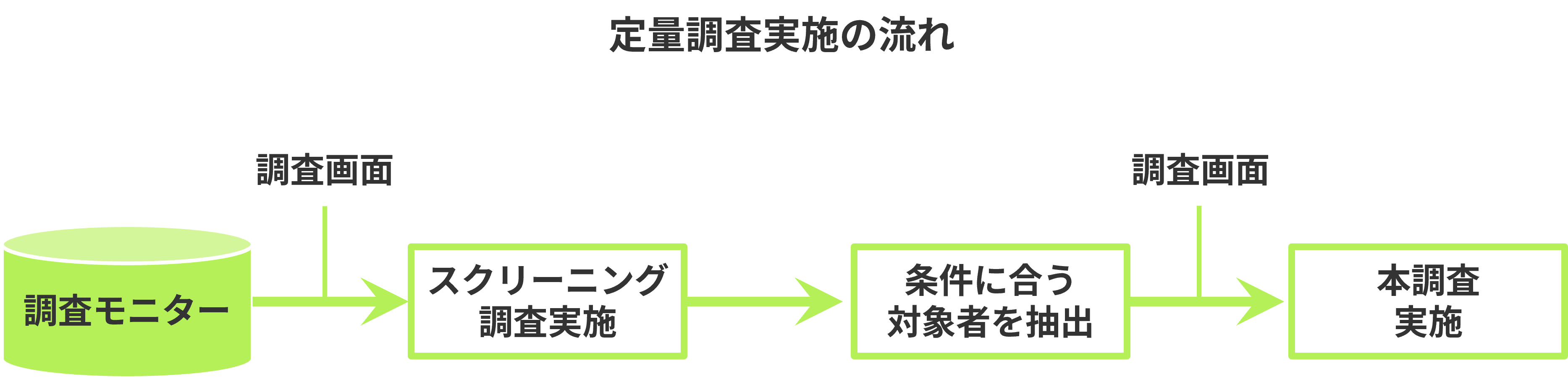

インターネットによる定量調査では、調査会社が保有しているアンケートモニターを対象とします。

例えば「直近1年以内に調理家電を買い替えた生活者」にアンケートを依頼する場合、まず条件に合う対象者を抽出するために、スクリーニング調査(事前調査)を実施します。

条件にあてはまる対象者の出現率が仮に10%である場合、本調査で1,000人からの回答を得たい場合は、10,000人にアンケートを配信する必要があります。

5.データクリーニングの重要性を理解する

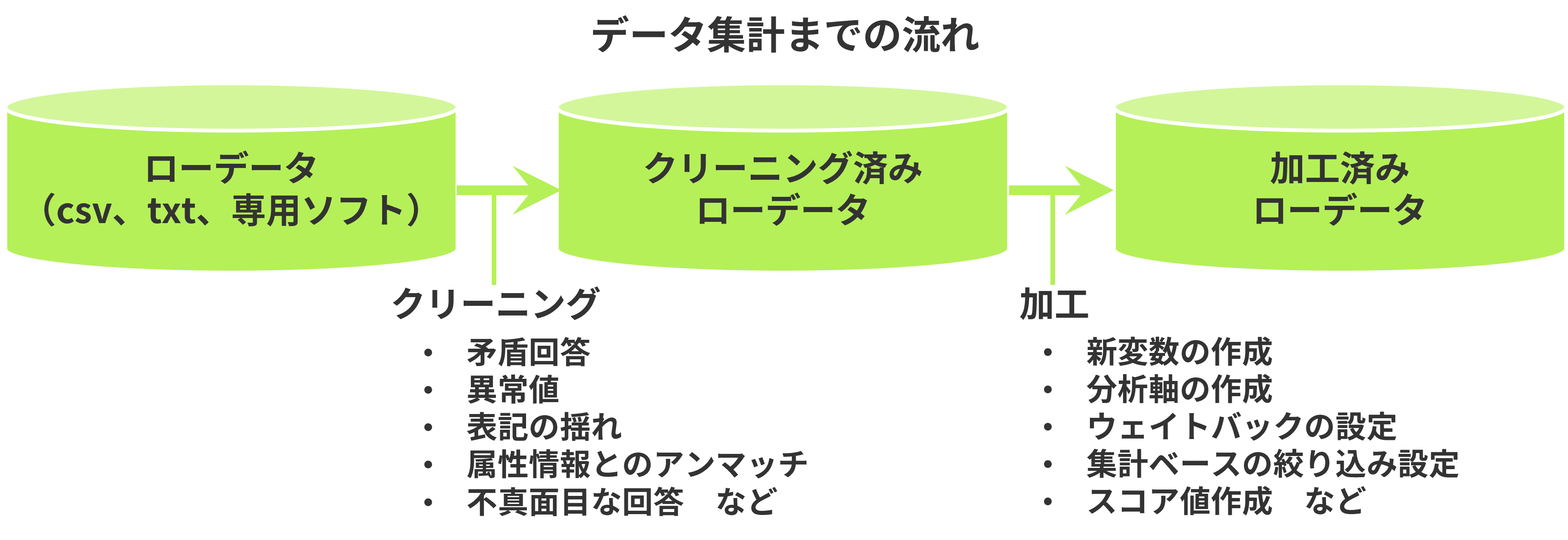

アンケート調査の実施後、データ集計・分析のフェーズに入る前に重要なことは、収集したデータを使える形に整える「データクリーニング」です。

何も手を加えていないそのままのデータ=ローデータの中には、矛盾した回答データや異常値、言葉のブレが含まれていることがあります。

例えば、好きなカフェの自由記述回答の場合、「スターバックス」「スタバ」「すたば」「STARBUCKS」など、言葉のブレ(表記の揺れ)が起きます。

ローデータにエラーがあれば、集計データに誤りがあることになります。

矛盾回答の入力を機械的に防止できるインターネット調査では、データクリーニングの手間は比較的少ないですが、自記式のアンケート調査の場合、データクリーニングは特に重要です。

6.分析のバリエーションを知る

データ分析は単純集計から始まりますが、分析の基本はクロス集計です。クロス集計とは、性別、年代別、居住地域別など2つ以上の項目を掛け合わせて分析をする方法です。

また、「一方のデータが変化するともう一方のデータも変化する」という相関分析も有効です。

相関分析で扱うデータは「2つ」ですが、「3つ以上」のデータの組み合わせで複雑に絡み合った情報をわかりやすく可視化する分析方法として、多変量解析が使われることがあります。

重回帰分析

複数の要因と一つの結果の関係を分析する。

例:総合満足度を高めるために、「味」「香り」「価格」のどれを改善すれば良いのかを知りたい。

>重回帰分析の解説を見る

判別分析

複数の要因から一つの結果を判別する。

例:顧客の行動パターンから、この商品を購入するタイプか購入しないタイプか判別したい。

>判別分析の解説を見る

主成分分析

多くの変数を少数の合成変数に集約する。

例:サービスの幅広い評価項目を、少数の指標に集約して、マネジメントの効率を高めたい。

>主成分分析の解説を見る

因子分析

多数の変数から少数の因子を抽出する。

例:企業の様々なブランドイメージワードから少数の因子を抽出し、特徴を導き出したい。

>因子分析の解説を見る

コレスポンデンス分析

クロス集計表を散布図でビジュアライズする。

例:自社商品と競合商品のポジショニングを生活者視点でマッピングしたい。

>コレスポンデンス分析の解説を見る

クラスター分析

似たもの同士をグループ化する。

例:嗜好や価値観のデータから、顧客をいくつかのグループに分けて、アプローチ施策を考えたい。

>クラスター分析の解説を見る

コンジョイント分析

複数のパターンから最適な組み合わせを導出する。

例:「機能」「サイズ」「デザイン」など、潜在顧客にとって最適な組み合わせの商品を開発したい。

>コンジョイント分析の解説を見る

共分散構造分析

複雑に絡み合う構造をわかりやすくモデル化する。

例:競合の新商品が売れている理由を、パス図で構造的に可視化し、自社の戦略立案に役立てたい。

アンケート調査の活用場面

実際にどんな場面でアンケート調査は実施されているのか、4つの職種別に活用事例を紹介します。

●「商品開発、マーケティング担当向け」商品開発のための、商品コンセプトテスト。

>さらに詳しく見る

●「広告代理店向け」広告出稿後に行う広告効果測定。

>さらに詳しく見る

●「サービス・接客業向け」サービス・接客業において最も重要な指標は「顧客満足度」ですが、「満足度」と「重要度」をセットで調査する「満足度インパクト分析」。

>さらに詳しく見る

●「広報・PR担当向け」自社と商品・サービスの認知度向上、ブランドイメージ向上を目的とした、定量調査。

>さらに詳しく見る

内製化か外部委託か、判断方法

アンケート調査を自社で内製化するのか、外部の調査会社に委託するのかを決めるためには、費用対効果はいうまでもなく、自社の社内組織の体制、予算・人材などのリソース、マーケティング課題と調査目的などについて、検討する必要があります。

一般的なメリット・デメリットは下記のとおりです。

○自社で内製化する場合のメリット

- 背景や課題の理解が早い。

- 責任感や達成意識が社外の人よりも強い。

- スピード感や柔軟性を持った動きができる。

- 知見を社内に蓄積することができる。

- 中長期的な人材育成につながる。

✖自社で内製化する場合のデメリット

- 組織運営や人員に固定的な費用がかかり続ける。

- 社員の退職や移動で知見が引き継がれないリスクがある。

- 戦略や戦術に使える情報やデータが限定的。

- 客観的に自社を捉えられなくなるリスクがある。

- 新しい発想が出てこない。

○調査会社に委託する場合のメリット

- 自社で本来やるべきことに時間を集中できる。

- 必要な時に必要な部分にのみ費用を捻出すれば良い。

- 多様な情報やデータを活用できる。

- 社内に足りないスキルやノウハウを利用できる。

- 他社や異業種の成功、失敗事例を参考にできる。

✖調査会社に委託する場合のデメリット

- 背景や課題を説明する時間と手間が必要。

- 品質やパフォーマンスをチェックする手間を要する。

- 一つ一つの業務の細かい部分まで知ることができない。

- 場合によっては、内製化のコストを上回る。

- 委託先の倒産や事業撤退のリスクがある。

アンケート調査の費用相場

定量のインターネット調査を、外部委託する場合の料金

定量のインターネット調査を外部の調査会社に委託する場合の料金は、調査会社により異なりますが、大手調査会社の場合、サンプルサイズ100人、10問で10万円前後からとなります。

概ねの料金相場は以下の通りです(この料金例の金額は端数を調整した概算としました)。

サンプルサイズ(人) | |||

設問数 | 100 | 300 | 500 |

~10問 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 |

~20問 | 170,000円 | 255,000円 | 340,000円 |

~30問 | 260,000円 | 370,000円 | 520,000円 |

定性調査を、外部委託する場合の料金

定性調査の場合、最も一般的な1グループ6名で、4グループのグループインタビュー(1グループ120分)の場合、150万円程度です。

この料金には、対象者スクリーニング、対象者リクルート、調査票チェック、会場手配、モデレータ手配、インタビュフロー作成、書記、インタビュー当日の受付、報告書作成までが含まれます。

納品物は発言録と報告書です。

アンケート調査の外部委託先を決めるチェックポイント

アンケート調査を外部の調査会社に委託する場合、まず重視されるのは調査パネルの規模です。

また、各社のWebサイトに掲載されているコンテンツは、検討する上で参考になります。過去1~2年分のニュースリリースを見ると、M&A・協業や新サービスのリリース、業界団体への参加、学術機関とのコラボレーションなどの情報が得られます。

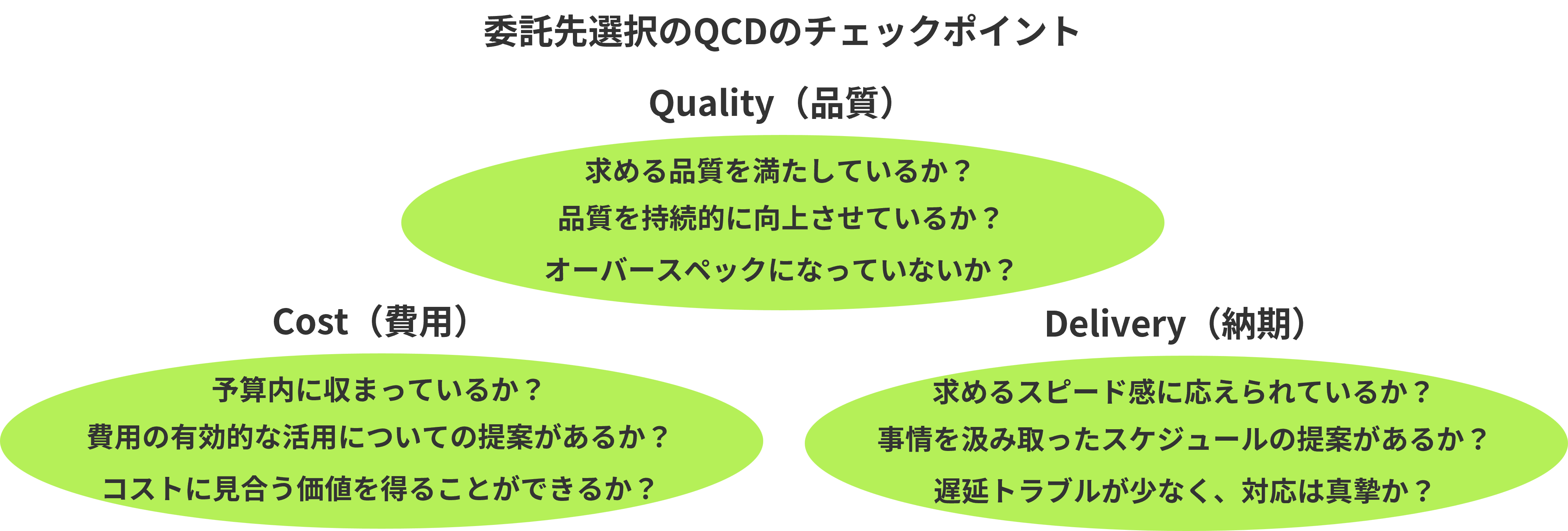

なお、品質が高くても納期が遅ければ、意思決定が遅れてしまいます。短納期・低価格で調査ができても、パネルとデータの品質が悪ければ、使える情報は得られません。

そこで、製造業の生産管理に「QCD」という言葉がありますが、アンケート調査を委託する場合でも、この3つのバランスを意識することは有益です。

※「QCD」=Quality(品質)、Cost(費用)、Delivery(納期)の頭文字をとったものです。

アンケート調査にまつわる、よくある質問

Q:仮説検証と効果測定は「定量調査」、実態把握と機会探索は「定性調査」と決まっているのでしょうか。

いいえ、あくまでも適しているか否か、ということです。実際にはその通りに用いられるケースが多いですが、多様なビジネスシーンにおけるマーケティング課題解決において、実態把握や機会探索で定量調査を行うケースもあります。

Q:定量調査でも自由記述回答は定性調査になるのでしょうか。

いいえ、定性調査にはなりません。自由記述回答は定量調査における「補助的な設問」です。

ローデータの回答に一通り目を通すだけで、思わぬ気づきや貴重なインサイトを得ることもありますが、一般的に自由記述回答はコーディングを施されてから定量的な分析にかけられます。

定性調査の場合、グループインタビューでもデプスインタビューでも、調査結果は発言録の文字情報(データ)だけではありません。対象者の表情や話し方、声のトーン、身振り手振り(ノンバーバルコミュニケーション)が重要で、発言とは裏腹の対象者の本音を探り出すことも重要な分析です。

これはオンライン・オフラインとも変わりありません。

Q:セルフ型アンケートは、自社内製と外部委託のどちらになりますか。

セルフ型アンケートは、自社内製と外部委託のハイブリッド型と言えますが、実質的には自社内製に近いでしょう。

自社内製の場合、最も大きなボトルネックとなるのは、回答者パネルです。自社の顧客のみを対象にしたアンケート調査であれば比較的手軽に実行できますが、日本全国の生活者、世界各国の生活者を代表させるサンプルを抽出する場合、専門のパネルを持つ調査会社に委託する必要があります。

それでも、セルフ型アンケート調査の場合、委託するのは(集計ツールを含む)アンケートシステムと対象者パネルであり、調査企画から調査票作成・画面作成・クロス集計・分析・報告書作成は自社で行うことになるので、自社内製に近いと言えるでしょう。

無料ダウンロード『アンケート調査 マニュアル』

本記事で解説した内容をまとめた資料「アンケート調査-アンケート調査の基本と特徴・成功のポイント-」は、下記よりダウンロードすることができます(無料)。

おわりに(まとめ)

最後に、ここまで解説してきた内容をまとめました。今一度の確認に活用してください。 |

アンケート調査とは、調査対象者の意見や行動を把握するため、特定の期間内に様々な調査方法による質問で回答を求め、データを集める調査のことです。一般的に、実態把握、仮説検証、機会探索、効果測定の4つを目的として実施します。

仮説検証を目的としたアンケート調査では、まず課題を設定し仮説を構築します。そしてどのような対象者(Who)に何(What)を聞くのか、その最適な方法を検討するアンケート仕様検討に入ります。次に、調査会社への依頼・発注などのアンケート準備、アンケート実施、データ集計・分析から報告書作成という流れになります。

アンケート調査は、目的別、手法別、用途別、媒体別に分類されます。

- 目的別では、定量調査と定性調査に分けられます。

- 手法別では、インターネット調査、郵送調査、電話調査、訪問調査、会場調査(CLT)、ホームユーステスト(HUT)、覆面調査(ミステリーショッパー)、行動観察調査(フィールドワーク)等に分けられます。

- 用途別では、マーケティング調査(国内・海外)、学術調査に分けられます。

- 媒体別ではオンラインかオフラインかに分けられます。

アンケート調査を自社で内製化するのか、外部の調査会社に委託するのかは、費用対効果はいうまでもなく、自社の社内組織の体制、予算・人材などのリソース、マーケティング課題と調査目的など検討する必要があります。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、適した方法で進めましょう。

【参考文献】

『デジタル時代の基礎知識 リサーチ 多彩なデータから顧客の「すべて」を知る新しいルール』( 石渡佑矢著、翔泳社、2017年12月)