インタビュー調査のレポートの書き方~定性調査編~|Freeasyリサーチアカデミー

目次[非表示]

はじめに

ここでは、調査のレポートの書き方(定性調査編)について解説していきます。

※本記事は菅原氏の書籍『ユーザーリサーチのすべて』(マイナビ出版)と連動した内容を掲載しています。

>>記事に連動した【4月16日(水)開催】オンラインセミナーの詳細・申込みはこちら

>>講師のリサーチャー菅原大介氏について&Freeasyリサーチアカデミーとは?

定性調査のまとめページ(インタビュー個票)とは

概要

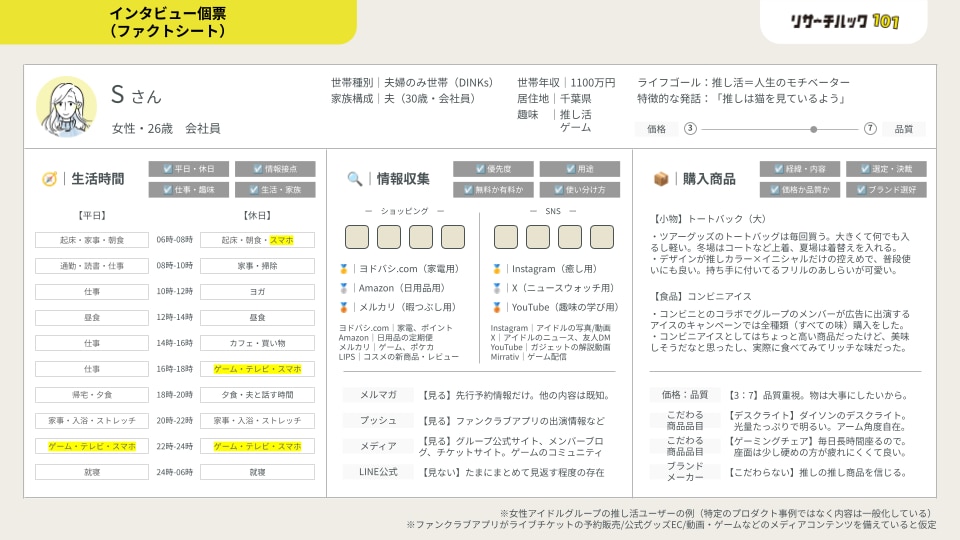

定性調査のまとめページ(インタビュー個票)とは、インタビューで得た発話データを主要な質問項目に沿って対象者ごとに整理するアウトプットのことです。個票の作りに厳密な定義はなく、本項ではプロファイルをまとめる時の方法を紹介します。

個票は2枚1組で構成します。1枚目は主にファクトを扱うシートとして、生活習慣や購買行動などの事実情報を並べます。2枚目は特徴的な発話を扱うシートとして、対象者の信条・習慣をまとめます。

構成要素

定性調査のまとめページ(インタビュー個票)の構成要素は以下のようになります。

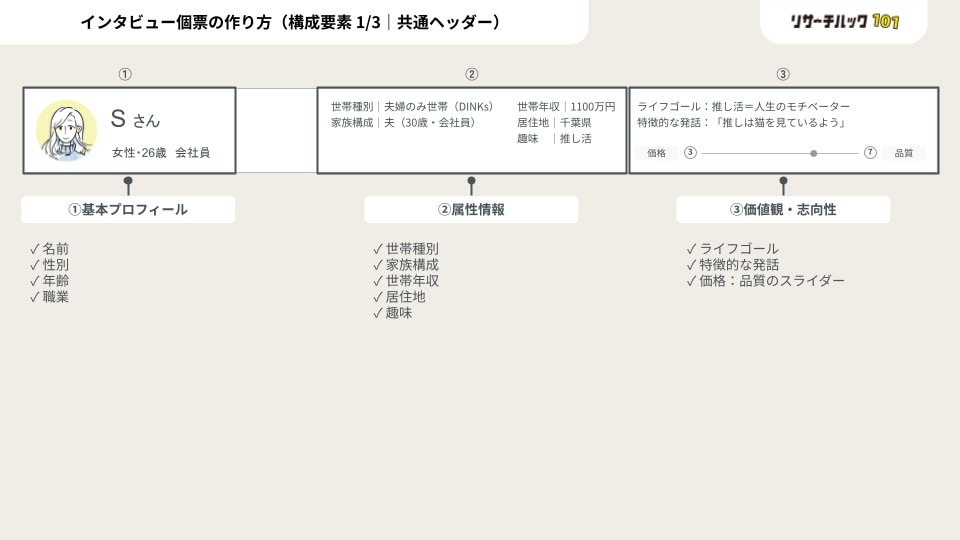

<共通のヘッダー:人物の基本情報>

1.基本プロフィール

・名前

・性別

・年齢

・職業

2.属性情報

・世帯種別

・家族構成

・世帯年収

・居住地

・趣味

3.価値観・志向性

・ライフゴール

・特徴的な発話

・価格:品質のスライダー

<1枚目:ファクトシート>

1.生活時間

・平日の生活行動

・休日の生活行動

2.情報収集

・よく使う事業ドメインのアプリ・ウェブサービス(例示ではショッピングサービスとしている)

・よく使うSNSのアプリ・ウェブサービス

・よく見るプッシュ情報(メルマガ・プッシュ通知・記事メディア・LINE公式など)

3.購入商品

・代表的な商品購入エピソード

・価格と品質のバランス

・こだわりがある品目

・こだわりがあるメーカー・ブランド

<2枚目:マイルール>

1.象徴フレーズ

・調査対象者の特徴的・印象的な発言

2.フレーズに対応する質問項目

・インタビューガイドにおける質問項目(大トピック・小トピック)

3.もとの発話情報

・調査対象者の発話の原文(もとの言葉)

4.考察・示唆

・リサーチ担当者の見解(事業運営や機能開発で活用するための提言)

5.ハイライト動画

・報告会で再生する発話箇所のマーキング(ビデオの絵文字)

よくある課題

「インタビュー結果が一人歩きしてしまう…」

⇒この悩みに一枚で答えるためのアウトプット

①内部で都合の良い発言内容だけ採用されるケース

インタビューはアンケート以上に出てくる情報のインパクトが強いリサーチ手法です。そのため、実査同席者(社内見学者)の中にはまるで「言質を取った」かのように、都合の良い発言内容だけを持論の裏づけに使うこともあります。

実際には、1人のインタビュー時間全体を通じた見解、調査対象者のグループ全体を通じた見解が重要です。しかしステークホルダーは必ずしもこうしたリサーチプロセスに明るくないため、悪い意味で印象や解釈にバラつきが出てきます。

②ユーザーモデルのエビデンスが求められるケース

インタビュー調査では、発話データをもとにペルソナ・カスタマージャーニーなどのユーザーモデリングの成果物を作る機会が多くあります(あるいは、共感マップ・価値マップなどデザインリサーチの領域でメジャーな成果物なども)

大企業では特にこうした成果物の合意形成にあたり決定の根拠としたエビデンスの提出が要求されます。最終成果物だと既に抽出した要素が凝縮された状態にあるため、それ以前に戻って決定の根拠に対応するデータソースが必要です。

定性調査のまとめページの作り方(1枚目+2枚目)

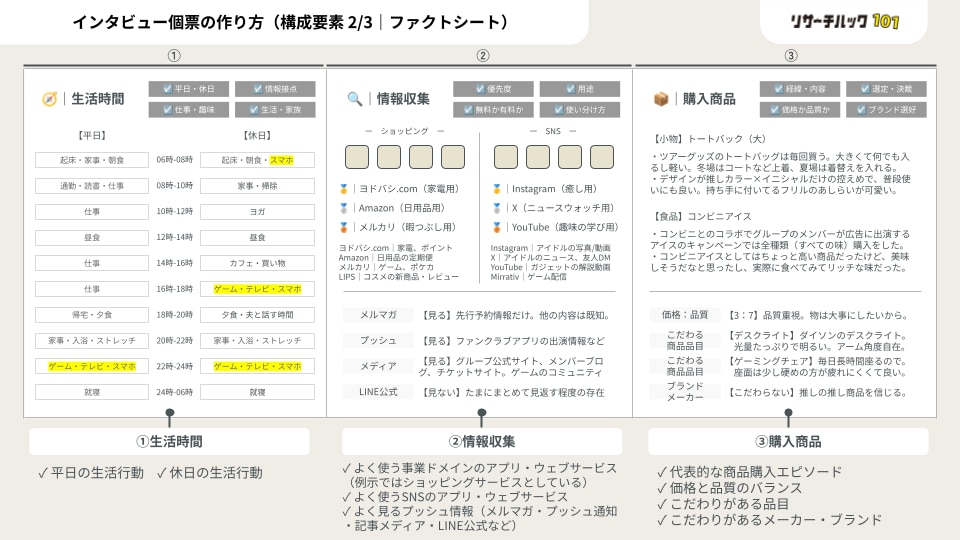

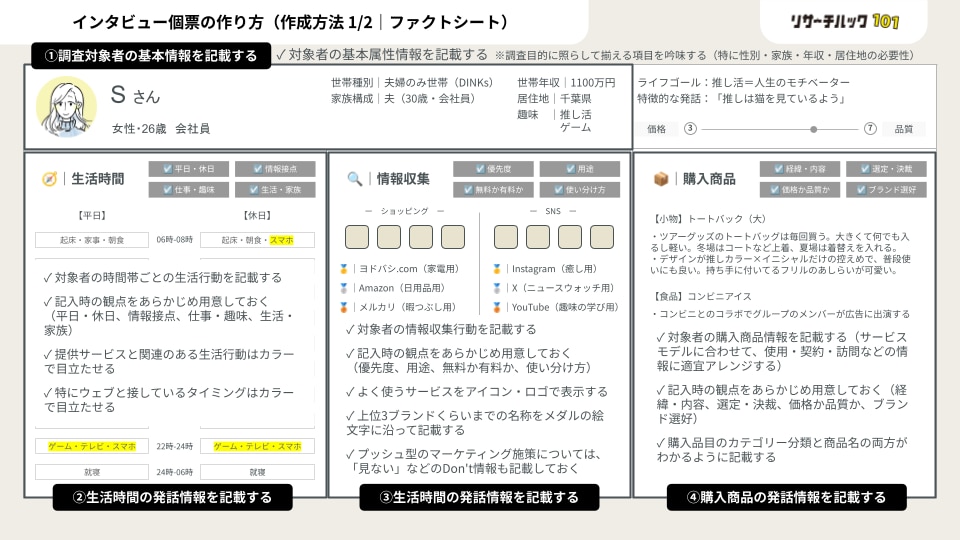

<1枚目:ファクトシート>

1.調査対象者の基本情報を記載する

2.生活時間の発話情報を記載する

3.情報収集の発話情報を記載する

4.購入商品の発話情報を記載する

1.調査対象者の基本情報を記載する

・対象者の基本属性情報を記載する

※調査目的に照らして揃える項目を吟味する

(特に性別・家族・年収・居住地の必要性)

2.生活時間の発話情報を記載する

・対象者の時間帯ごとの生活行動を記載する

・記入時の観点をあらかじめ用意しておく(平日・休日、情報接点、仕事・趣味、生活・家族)

・提供サービスと関連のある生活行動はカラーで目立たせる

・特にウェブと接しているタイミングはカラーで目立たせる

※リクルーティング時のアンケートで記入してもらうと良い

(インタビュー時間中に1からすべて聞き出すのは非現実的)

<記入例>

【平日】08時-10時|通勤・読書・仕事

【休日】22時-24時|ゲーム・テレビ・スマホ

3.情報収集の発話情報を記載する

・対象者の情報収集行動を記載する

・記入時の観点をあらかじめ用意しておく(優先度、用途、無料か有料か、使い分け方)

・よく使うサービスをアイコン・ロゴで表示する

・上位3ブランドくらいまでの名称をメダルの絵文字に沿って記載する

・プッシュ型のマーケティング施策については、「見ない」などのDon't情報も記載しておく

<記入例>

【SNS】Instagram(癒し用)

【SNS】X(ニュースウォッチ用)

【SNS】YouTube(趣味の学び用)

4.購入商品の発話情報を記載する

・対象者の購入商品情報を記載する(サービスモデルに合わせて、使用・契約・訪問などの情報に適宜アレンジする)

・記入時の観点をあらかじめ用意しておく(経緯・内容、選定・決裁、価格か品質か、ブランド選好)

・購入品目のカテゴリー分類と商品名の両方がわかるように記載する

<記入例>

【小物】トートバック(大)

【食品】コンビニアイス

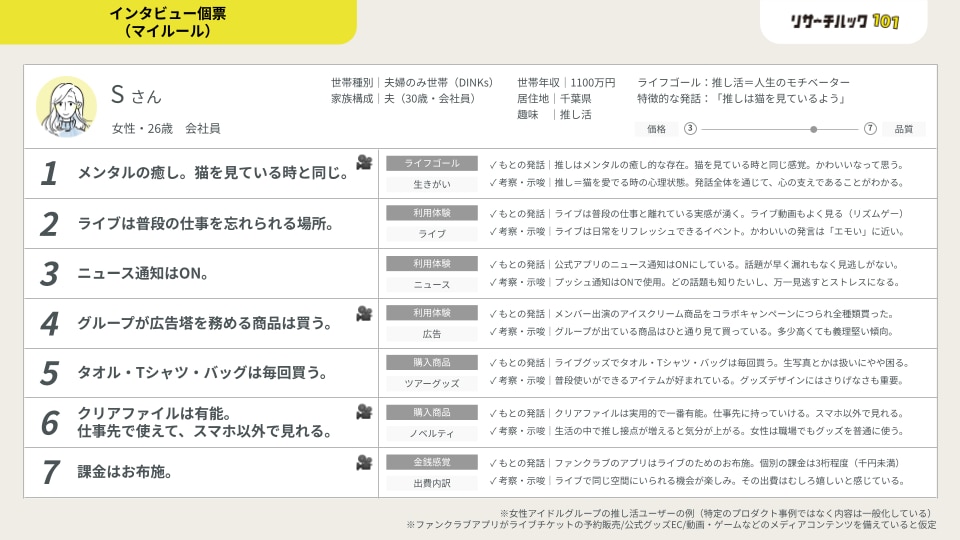

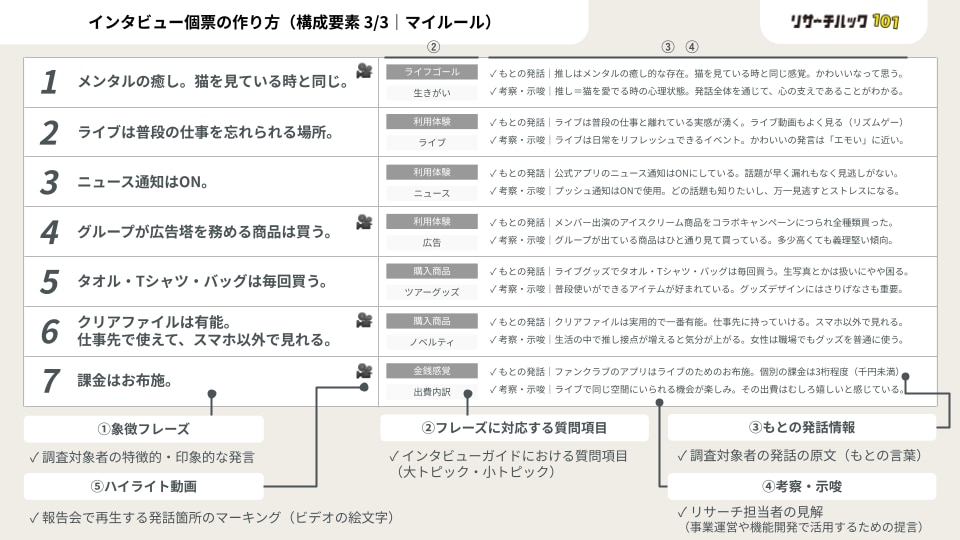

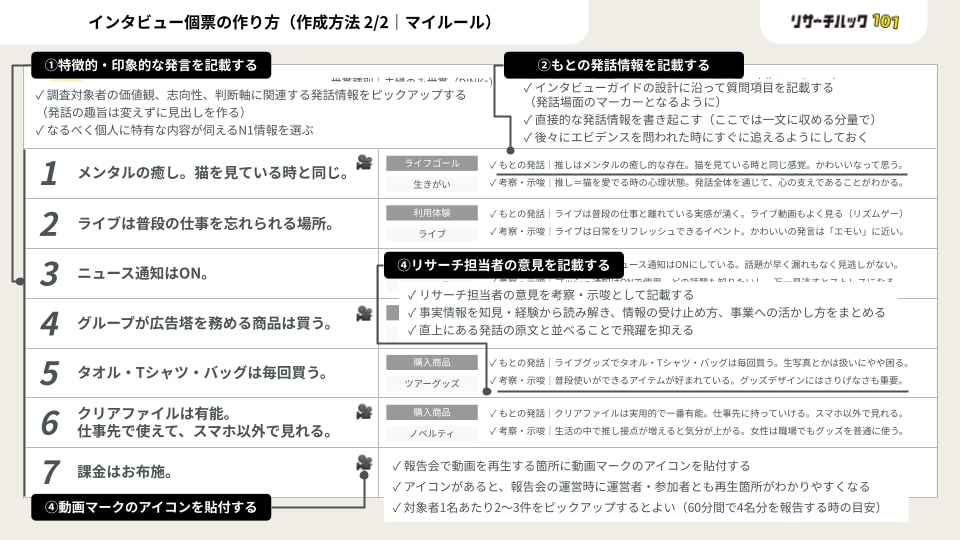

<2枚目:マイルール>

1.特徴的・印象的な発言を記載する

2.もとの発話情報を記載する

3.リサーチ担当者の意見を記載する

4.動画マークのアイコンを貼付する

1.特徴的・印象的な発言を記載する

・調査対象者の価値観、志向性、判断軸に関連する発話情報をピックアップする(発話の趣旨は変えずに見出しを作る)

・なるべく個人に特有な内容が伺えるN1情報を選ぶ

※60分~90分のインタビューで7つくらい揃うと充実した実査と言えるが、結果的に取れ高が少ない場合は無理に7つ揃える必要はない。

2.もとの発話情報を記載する

・インタビューガイドの設計に沿って質問項目を記載する(発話場面のマーカーとなるように)

・直接的な発話情報を書き起こす(ここでは一文に収める分量で)

・後々にエビデンスを問われた時にすぐに追えるようにしておく

※原文を記載するものの、文を短く収めるには断定形(だ・である口調)のボイストーンで統一するのが良い。

3.リサーチ担当者の意見を記載する

・リサーチ担当者の意見を考察・示唆として記載する

・事実情報を知見・経験から読み解き、情報の受け止め方、事業への活かし方をまとめる

・直上にある発話の原文と並べることで飛躍を抑える

4.動画マークのアイコンを貼付する

・報告会で動画を再生する箇所に動画マークのアイコンを貼付する

・アイコンがあると、報告会の運営時に運営者・参加者とも再生箇所がわかりやすくなる

・対象者1名あたり2~3件をピックアップするとよい(60分間で4名分を報告する時の目安)

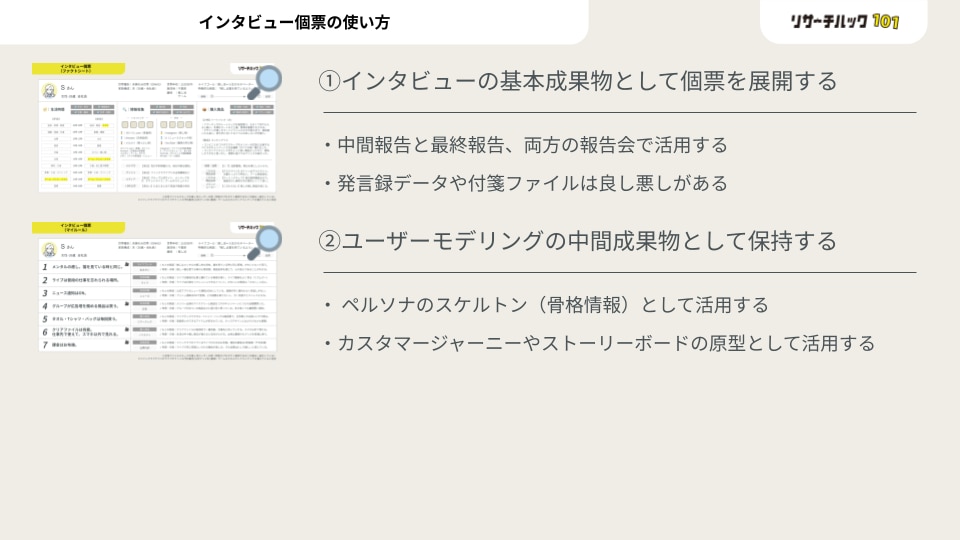

定性調査のまとめページの使い方

1.インタビューの基本成果物として個票を展開する

インタビューの基本成果物としてインタビュイーごとの個票があると、一枚で実査の要点を確認できます。中間報告の場面ではインタビュー結果そのものの伝達に使い、最終報告の場面では企画・ソリューションの検討などに使います。

もしこれが発言録のテキストデータだけだと、個々の実査の要点を把握するのに苦労しますし、発話をある程度集約した付箋のファイルもアクセス権限などの問題で全員に共有できないことがあります。個票にまとめておくと便利でしょう。

2.ユーザーモデリングの中間成果物として保持する

インタビュー個票は各種ユーザーモデリングの中間成果物として作成しておくと便利です。具体的には、ペルソナのスケルトン(骨格情報)として、カスタマージャーニーやストーリーボードの原型として、プロファイルを活用できます。

上記の成果物はどのみち完成までに相応の時間を要するため、マイルストーンとなる成果物があると中間での合意を形成できます。また、発話のテキストローデータや付箋のファイルデータだと、後からアクセスする時に手間になります。

Freeasyリサーチアカデミー第2期「第3回オンラインセミナー」のご案内

本記事に連動した「調査レポートの書き方~定性調査編~」をテーマに、参加費無料のオンラインセミナーを、4月16日(水)に開催します。

講師は、リサーチャーの菅原大介氏と、弊社アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネジャーの榎本涼が務めます。

Freeasyユーザー様に限らず、リサーチを最大限に活用して売り上げを伸ばしたい方、リサーチのスペシャリストを目指している方など、皆様のご参加を心よりお待ちしています。

セミナー開催概要

セミナー名 |

Freeasyリサーチアカデミー 第2期 第3回【オンラインセミナー】 「インタビュー調査のレポートの書き方(定性調査編)」 |

配信日時 |

2025年4月16日(水) 17:00~18:00 |

配信方法 |

Zoom(オンラインセミナー) |

参加費 |

無料 |

申込方法 |

事前申込 |

次回のブログテーマは「調査報告会の進め方~準備・進行編~」

Freeasy担当からお知らせです。次回、第4回のブログでは、「調査報告会の進め方~準備・進行編~」をテーマに、菅原氏に解説いただきます。ご期待ください!(6月公開予定)

>>Freeasyリサーチアカデミー「第2期 公開中のブログ一覧」を見る

>>Freeasyリサーチアカデミー「第1期 公開中のブログ一覧」を見る