パッケージデザイン評価調査とは?(アンケートの活用法)

>>無料ダウンロード【お役立ち資料】パッケージデザイン評価調査マニュアル

目次[非表示]

- ・この記事を読んで分かること、できるようになること

- ・パッケージデザイン評価調査とは

- ・パッケージデザイン評価調査の流れ

- ・調査実施前のポイント

- ・パッケージデザイン評価調査の課題設定のポイント

- ・パッケージデザイン評価調査の調査手法

- ・絶対評価と相対評価

- ・パッケージデザイン評価調査にまつわる、よくある質問

- ・Q:デザインのアンケート調査では、パッケージデザイン以外の評価も行われますか。

- ・Q:パッケージデザイン評価調査において、最適な対象商品数を教えて下さい。

- ・Q:5つの評価軸において「相対的に目立てばいい」というのは、具体的にどういうことでしょうか。

- ・Q:評価軸の中の「経験価値」について具体例を教えてください。

- ・Q:順序効果を避けるためのローテーションを教えて下さい。

- ・ 無料ダウンロード『パッケージデザイン評価調査 マニュアル』

- ・まとめ

この記事を読んで分かること、できるようになること

- デザインを決める際に有効的なアンケート調査について理解する。

- デザイン評価調査を正しく実施できるようになる。

- デザイン評価調査の参考になる、事例・設問例を知ることができる。

- マニュアルを入手できる(無料ダウンロード)。

パッケージデザイン評価調査とは

パッケージデザイン評価調査とは、新商品の開発やリニューアルを行う際、どのパッケージデザインが、最も消費者から注目され、好感度を持って受け入れられるのか評価をするための調査です。

新商品開発・商品リニューアルの場合ともに、複数のデザイン案を評価することが一般的です。

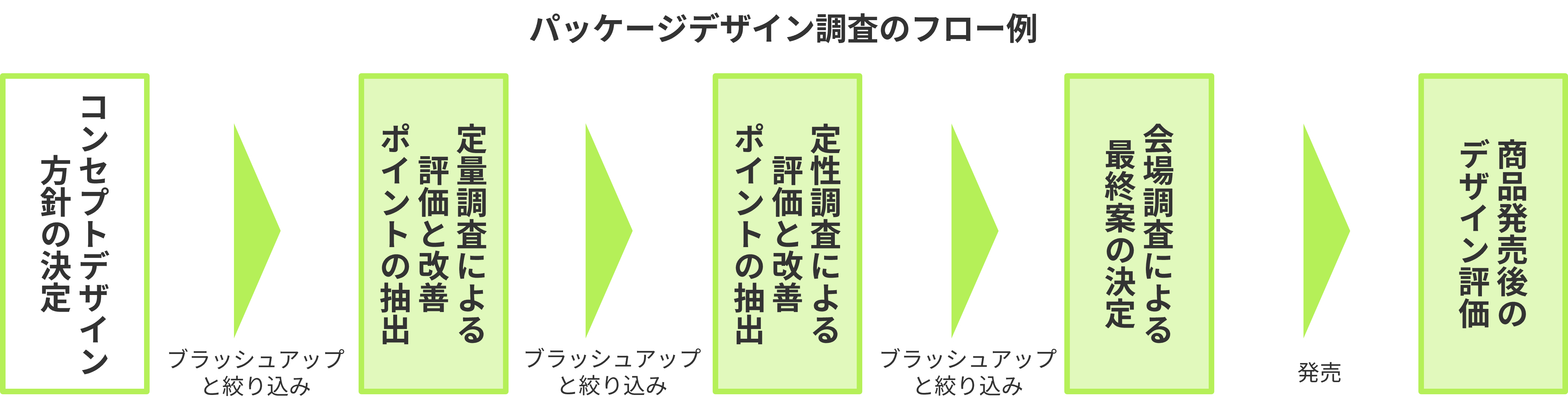

パッケージデザイン評価調査の流れ

通常は、まず5案~10案に絞り込まれた「コンセプトデザイン方針」の決定から始まります。

続いて一般的には、低コストでスピーディーなウェブ定量調査をおこないます。

調査結果をもとに改良されたデザインは、グループインタビューなどの定性調査にかけて改良します。

そしてさらにブラッシュアップしたデザイン案は、実際に棚に並べる「会場調査」を経て、最終案を決定します。

発売後は、売上状況を見ながら競合商品と比較することで、デザインの受容性を検証します。

パッケージデザイン評価調査の「5つの評価軸」

主な評価軸(重要な視点)は、「目立つか(A)」「らしいか(B)」「コンセプトが伝わっているか(C)」「アイデンティティがあるか(D)」「経験価値があるか(E)」というABCDEの5点です。

評価軸 | 視点 |

目立つか (Attention) | 多くの競合商品の中で、どれだけ記憶に残るか。 ※注意点:目立つことは「らしさ」と矛盾することがあるので、相対的に目立てばいい。 |

らしいか (Basic) | そのカテゴリーらしいか、自社の商品らしいか、そのブランドらしいか。 ※注意点:「らしさ」は時代とともに少しずつ変化していく。 |

|

コンセプトが伝わっているか

(Concept)

|

商品の特徴・差別化のポイントが表現されているか。

※注意点:①訴求ポイントを絞り込む、②説得ではなく五感で、③デザイン要素を動員

|

アイデンティティがあるか (IDentity) |

デザイン(カラー、ロゴ、レイアウトなど)の中にアイデンティティとなる要素があるか。アイデンティティにより、他社が追従できない優位性を確立する。

※注意点:広告と連動していることが好ましい。

|

経験価値があるか (Experience) |

探索・購入から廃棄までの間に、使う人の思い出に残る表現や仕掛けがあるかどうか。

SNSで共有したくなるような経験価値を提供するアイデアがあるかどうか。 ※注意点:購買と使用シーンだけではなく、廃棄まで視野に入れることが重要。

|

調査実施前のポイント

パッケージデザインの制作において「消費者調査」は必須ですが、調査はあくまでも仮説を検証するためのものです。必ず完成度の高い案を決めてから、調査を行いましょう。

なぜなら、もし完成度の低い案を提示したとしても、それなりの結論は出てしまうからです。

また、パッケージデザインを画面で見せるのか、売り場を再現した棚(シェルフ)で競合商品と並べて見せるのかによっても結果は大きく異なります。

やはり、デザインの完成度を高めてから調査することが重要です。

さらにもう一つ、パッケージデザイン評価調査を行う前に、コンセプト、キャッチコピー、ネーミングの評価を終わらせておくことも重要です。もし、パッケージデザインの評価調査結果が悪かった場合、コンセプトやキャッチコピーやネーミングのいずれかが悪かったのか、その原因がわからなくなるからです。

パッケージデザイン評価調査の課題設定のポイント

パッケージデザイン評価調査は、「新商品」か「既存商品」かによって、検討すべき課題が変わってきます。

新商品の場合

「どのデザイン案がいいのか」「このデザインで競合に勝てるのか」について、新しい選択肢のうちどれが最適かを選ぶことが目的・課題となります。

既存商品の場合

「リニューアルするとしたら、何を残して何を変えるべきか」といった、今あるものをどう改善していくかなどが目的・課題となります。

パッケージデザイン評価調査の調査手法

課題に対する調査手法には、「定量調査」と「定性調査」があり、使い分けることが重要です。

例えば「このデザインの悪いところは何か?」といった仮説を抽出したい場合には定性調査が、多くの人達に「どちらが魅力的か」を聞いて決定する場合には定量調査が向いています。

定量調査の実施

主な目的、課題

「新商品」の目的・課題例

- どのデザイン案がいいか

- このデザインで競合に勝てるか

- ブラッシュアップすべき点はどこか

- デザインの強みと弱みはどこか

- 伝えたいメッセージは伝わっているか

「既存商品」の目的・課題例

- 今のデザインは競合と比べ評価されているか

- デザインのポジショニングはこのままでいいか

- リニューアルすべきか

- リニューアルするとしたら何を残して何を変えるか

- どこまで変えていいのか

- 新デザインは既存デザインより優れているか

調査手法の種類

代表的な調査方法は、「ウェブ調査」と「会場調査(CLT:Central Location Test)」です。

ウェブ調査

スピーディーに多くのパッケージ案を検証することができ、デザイン開発の初期段階の絞り込みに向いています。

スピード感とコストパフォーマンの高さから、最もよく利用されています。調査画面に、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの商品棚を再現させ、好意度やデザインの感想、購入意向などの項目について回答してもらいます。

会場調査(CLT)

会場調査は、調査対象者を指定の会場に集めて実施する調査方法です。実際の売り場に近い状態で、商品を見たり触ったりして評価ができるため、デザインの最終案を決定する後半の調査に向いています。

具体的には、店頭を再現した模擬売場を設置して、調査対象商品のパッケージを陳列します。

調査対象者には実際に商品を手に取ってもらい、視認性や好意度、購入意向などについてアンケート用紙に回答してもらいます。

主なメリットは、①徹底した管理下で調査が行えるため正確性が高いこと、②機密性の高い調査会場で行われるため情報漏洩対策が充実していること、の2点です。

アイトラッキング

アイトラッキングとは、目の動きをセンサーで捉えて分析するシステムです。

調査対象者が、パッケージに記された情報を、どの順番で情報処理しているのかを調べることで、記載する情報の配置や文字の大きさに優先順位をつけることができます。

定量調査の注意点

定量調査で注意すべきことは3つあります。

1.基準の明確化

何と比べて高いスコアなら、良いデザインとするのか?!

- 過去の自社のデザイン評価スコア

- 現行のデザインとの比較スコア

- 検討中の他のデザイン案との比較スコア

- 競合商品の評価スコア

2.順序効果のクリア

順序効果をクリアにするため、以下のようなことは避ける!

- 全対象者に同じ順番でデザインを見せる

- 提示するデザイン案数を競合と変える

3.自由回答を少なくすること

なぜ自由回答を少なくすべきなのか?

- 対象者に負担がかかり、いい加減な回答をされてしまう

- 分析が非効率になる

定性調査の実施

主な目的、課題

「新商品」の目的・課題例

- どのようなデザインだと思われているか

- ブラッシュアップすべき点はどこか

- デザインの強みと弱みはどこか

- デザインの悪いところはどれか

「既存商品」の目的・課題例

- このデザインの本当の価値は何か

- このパッケージはどのように使われているのか

- 今のデザインは競合と比べ評価されているか

- リニューアルするとしたら何を残して何を変えるか

- どこまで変えていいのか

- 新デザインは既存デザインより優れているか

調査手法の種類

一般的な調査方法は、5~6名を対象にした「グループインタビュー」、インタビュアーが対象者と1対1で対象者の深層心理を掘り下げていく「デプスインタビュー」です。

定性調査の注意点

グループインタビューでは、声の大きい人の意見に左右されないことが重要です。

また、定性調査は仮説の抽出が主な目的なので、定性調査だけでデザインの良し悪しを判断しないこと、調査対象者にデザイン修正の方法の提案を求めないこと、を注意しましょう。

具体的には以下の通りです。

1.デザイン評価を口に出す前に紙に書いてもらう

グループインタビューでのデザイン評価は、最初の発言者の意見に大きく左右されるため、最初にアンケートに回答してもらうことも有効。

例:「これから商品のデザインをお見せします。まずは何も感想を発言せずに、お手元のアンケートにご意見を記入してください」

2.どのデザインがいいのかは判断できない

調査対象者の少ない定性調査では、デザインの順位をつけられない。その前提でデザイン評価調査を行わないと、少人数の意見だけで、デザインの選択が左右されることになってしまう。

3.ヒントを見つける

定性調査では、デザインの修正やアイデンティティを探るためのヒントを見つけることが重要。そのためには、対象者が感じた印象がデザインのどの要素によるものか、具体的に掘り下げていくことが大切。

・調査対象者:「おいしそうですね」

・インタビュアー:「このデザインのどこを見てそう感じましたか?」

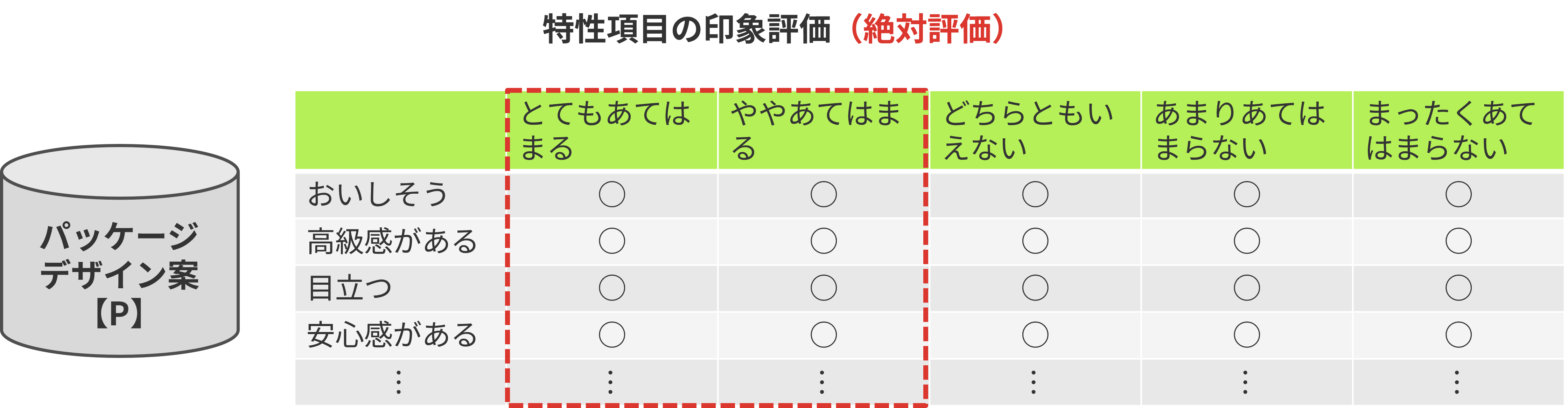

絶対評価と相対評価

パッケージデザイン評価調査には、一つの商品のデザインを評価する絶対評価と、複数の商品のデザインを比較して評価する相対評価があります。

通常は絶対評価を先に行います。

絶対評価のアンケート調査票の例

設問例.1

以下は、パッケージデザイン特性項目の絶対評価の設問例です。

・《設問》パッケージデザイン案【P】をご覧になって、各項目にどの程度あてはまるかお答えください。(SA)

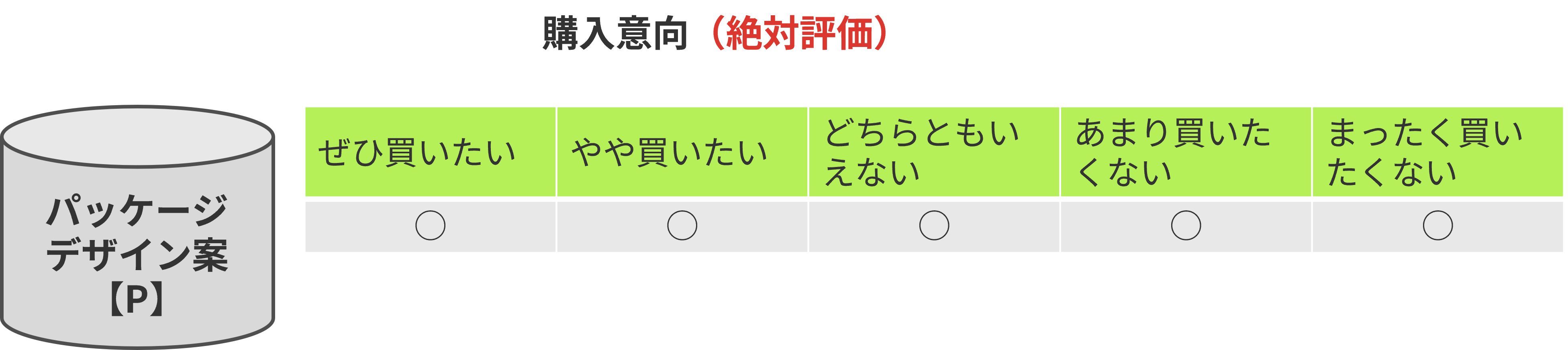

設問例.2

次に、一つの商品ごとに購入意向を聞く、絶対評価の設問例です。

・《設問》あなたは商品【P】をどの程度買いたいと思いますか。(SA)

・《設問》あなたは商品【Q】をどの程度買いたいと思いますか。(SA)

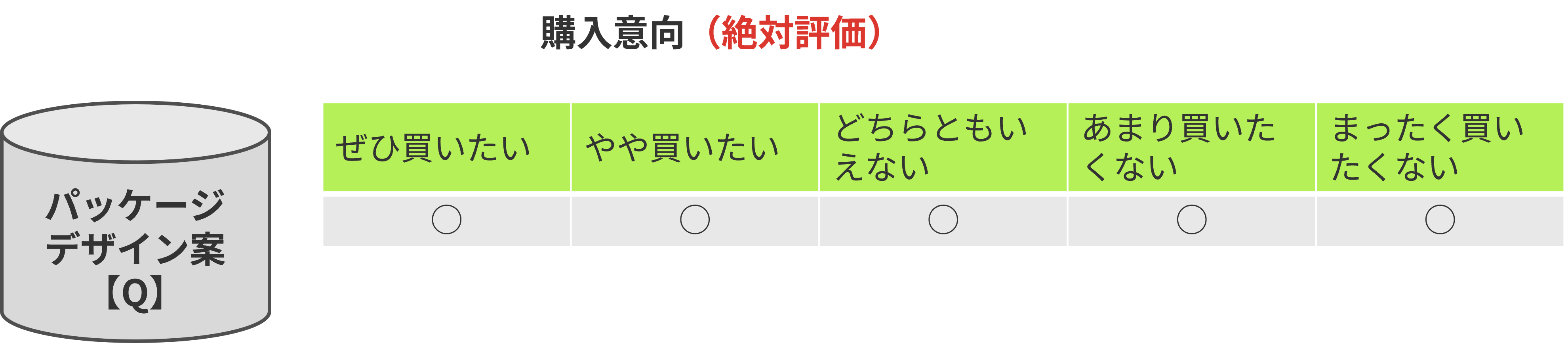

相対評価のアンケート調査票の例

絶対評価の設問に続く相対評価では、2つ(以上)の商品を比較します。

・《設問》あなたは以下の項目において【P】と【Q】のどちらがあてはまると思いますか。(SA)

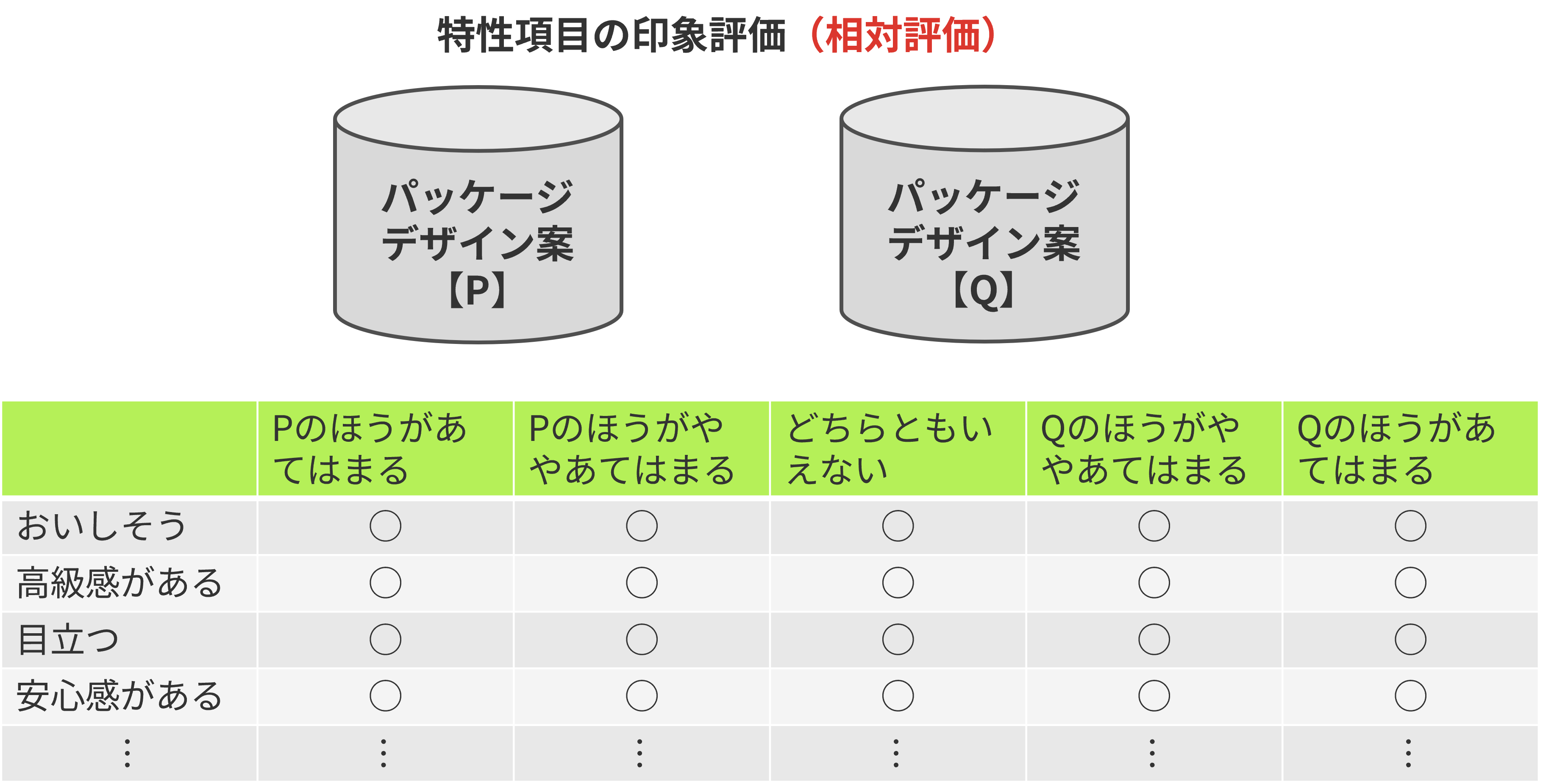

絶対評価のアウトプットイメージ例

こちらのグラフは、上記設問例.1「特性項目の印象の絶対評価」の結果の一部(データはダミー)です。

→【P】は【Q】に対し「おいしそう」「高級感がある」「安心感がある」で大きく上回っています。

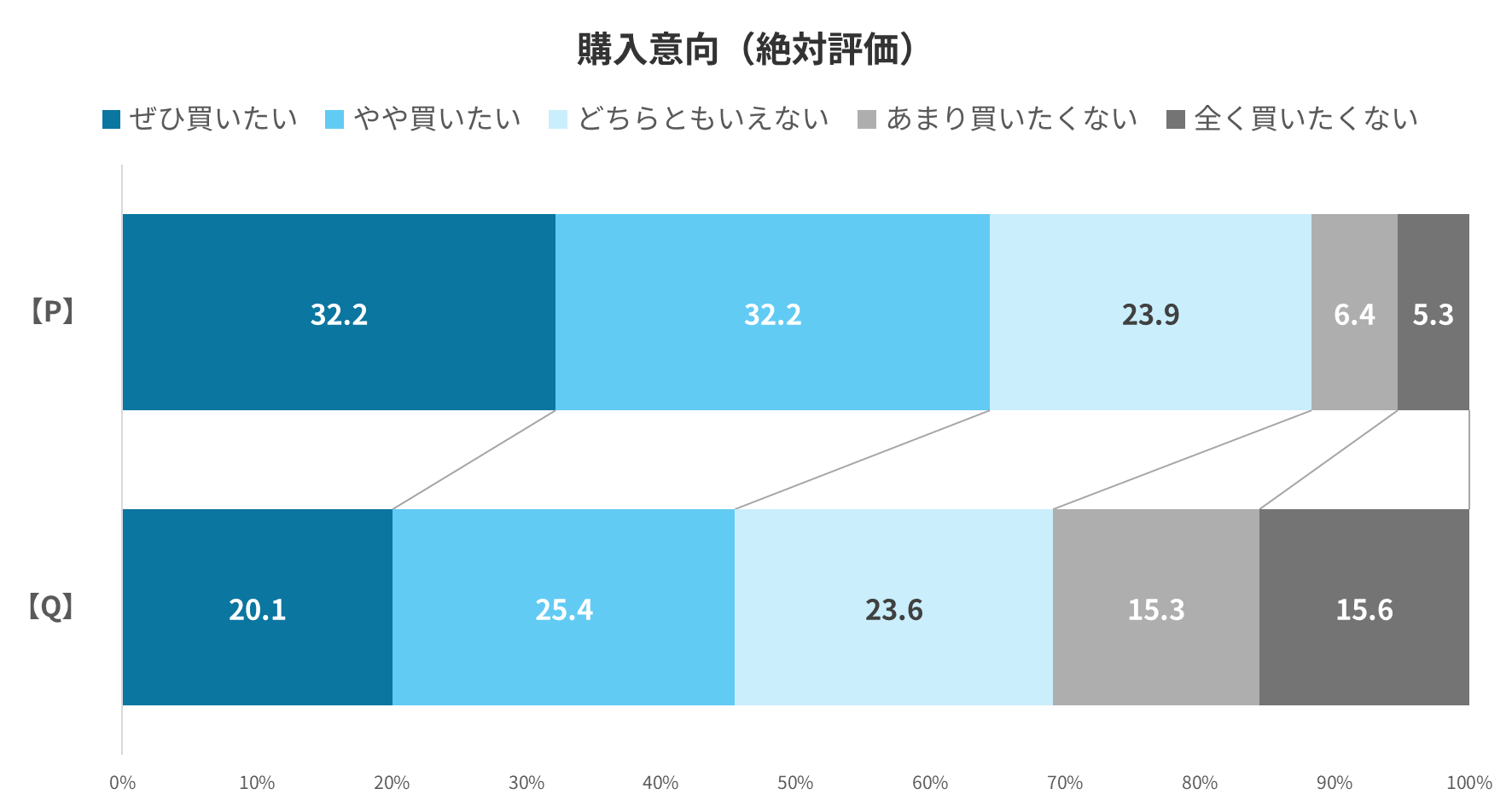

続くこちらのグラフは、上記設問例.2の「購入意向の絶対評価」の結果(データはダミー)です。

→購入意向では明らかに【P】が【Q】を上回っています。

相対評価のアウトプットイメージ例

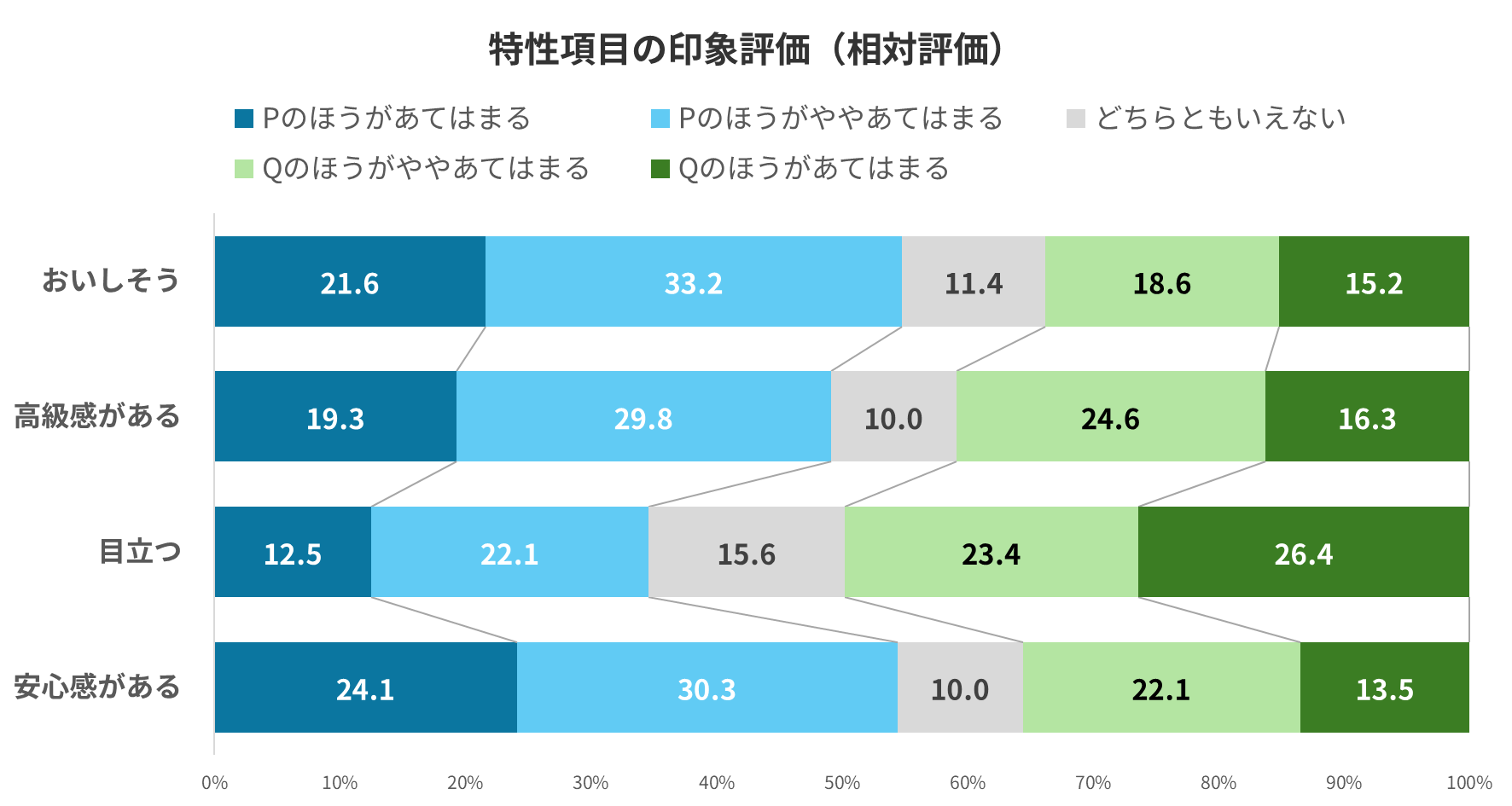

こちらのグラフは、「特性項目の印象の相対評価」の結果の一部(データはダミー)です。

→傾向としては絶対評価の結果(上記設問例.1のアウトプットイメージ)と同様で、【P】は【Q】に対し、「目立つ」以外のスコアで上回っています。

ポジショニングのアウトプット例

こちらのポジショニングマップは、パッケージデザインP、Q、Rの3案で調査を実施した場合のアウトプット例で、「コンセプトの伝わりやすさ(横軸)」と「好意度(縦軸)」の関係を表しています。

→コンセプトが伝わりやすい上に好意度も高いのは【P】です。

パッケージデザイン評価調査にまつわる、よくある質問

Q:デザインのアンケート調査では、パッケージデザイン以外の評価も行われますか。

はい。広い意味でのデザインのアンケート調査には、パッケージデザイン評価調査とそれに含まれるブランドロゴ評価の他にも、アプリUI/UX改善、Webサイトのデザイン評価などもあります。

Q:パッケージデザイン評価調査において、最適な対象商品数を教えて下さい。

一般的には、2品(P、Q)か3品(P、Q、R)で行われることが多いでしょう。

パッケージデザイン評価調査では、デザイン(カラー、ロゴ、レイアウト、他)の詳細な調査項目があるため、商品数が多いと対象者への負荷が高まり、集中力が低下して、正確なデータが収集しづらくなります。

3品より多い場合、5品が上限と考えて差し支えありません(ただし調査初期段階の定量調査の場合です)。

Q:5つの評価軸において「相対的に目立てばいい」というのは、具体的にどういうことでしょうか。

「ただ目立てばいいというわけではない」、ということです。仮に注目を集めるデザインであっても、カテゴリーのイメージを逸脱する(らしくない)と、消費者に売り場にて手に取ることをためらわせてしまいます。

「目立つ」と「らしさ」はトレードオフの関係になることが多く、難易度は高いですが、適度なバランスが求められます。

さらに、経営学には、一定のスコアをクリアすると、その数値が上がっても効果が変わらないという衛生要因という概念があり、「目立つ」ことは、この衛生要因にあたります。

Q:評価軸の中の「経験価値」について具体例を教えてください。

経験価値とは、例えばネスレ日本の「キットカット」のように、受験のお守りとして贈る側と贈られる側双方に思い出が残るような仕掛けで醸成される価値のことです。デザイン面も重要です。

SNSで拡散されやすいという即効性もありますが、長期的なコーポレートブランド価値の醸成が期待できます。

Q:順序効果を避けるためのローテーションを教えて下さい。

例えば3品を対象とした調査の場合、調査対象者に提示するローテーションを「P→Q→R」、「Q→R→P」、「R→P→Q」の順番にします。

このローテーションは定量調査でも定性調査でも共通です。

無料ダウンロード『パッケージデザイン評価調査 マニュアル』

本記事で解説した内容をまとめた資料「パッケージデザイン評価調査マニュアル」は、下記よりダウンロードすることができます(無料)。

まとめ

最後に、ここまで解説してきた内容をまとめました。今一度の確認に活用してください。 |

パッケージデザイン評価調査とは、新商品の開発やリニューアルを行う際、どのパッケージデザインが、最も消費者から注目され、好感度を持って受け入れられるのかを評価するための調査です。

新商品開発の場合、まず、コンセプトやキャッチコピー、ネーミングの評価を行った後、パッケージデザイン評価調査を行います。最初に定量調査、中盤に定性調査、最後に会場調査(CLT)という流れが一般的です。

パッケージデザイン評価調査の手法には、定量調査と定性調査があります。

例えば「このデザインの悪いところ」は何かといった仮説を抽出したい場合には定性調査(グループインタビュー、デプスインタビュー)が、多くの人達に「どちらが魅力的か」を聞いて検証したい場合には定量調査(ウェブ調査、会場調査)が向いています。

また、調査対象者の目の動きを捉えて、パッケージのどの部分がどの程度、注目されているのかを測定するアイトラッキング調査も行われています。

一つの商品のデザインを評価する絶対評価と、競合商品も含めた複数の商品のデザインを比較して評価する相対評価があり、一般的には絶対評価を先に行います。

設問項目は、好意度、印象評価、購入意向をはじめとして多岐に渡ります。

設問設計においては、調査対象者の直感を大切にする視点も重要であることから、定量調査での自由記述回答は少なめにするなどの注意点もあります。

【参考文献】

『パッケージデザインのりくつ』(小川亮著、実教出版、2024年11月)