ネットリサーチの質を左右する重要ポイント3つを徹底解説!

>>無料ダウンロード【お役立ち資料】ネットリサーチ(アンケート)品質管理マニュアル

目次[非表示]

はじめに

ネットリサーチが普及していく中で、その品質の確かさ(精度)を気にする方が増えてきています。

この記事では、ネットリサーチの品質の鍵となる3大重要要素「調査票、回答内容、調査対象者」の内容や大切なポイントについて、分かりやすく解説していきます。

この記事を読んで得られること

●ネットリサーチの成功に欠かせない、大切な3つの要素が理解できる。

●高品質なネットリサーチを実施するための準備ができるようになる。

●「よくある質問」や「資料ダウンロード(無料)」により、知識をさらに深めることができる。

この記事をおすすめしたい方

●ネットリサーチ経験者で、より質の高いネットリサーチを目指している方。

●ネットリサーチにおける「不適切回答者」の存在が気になっている方。

●ネットリサーチの質がなかなか信用できず、やや敬遠している方。

>>【関連】 独自アルゴリズム(AI)により不適切回答候補者を排除した調査モニターについて詳しく見る

ネットリサーチを取り巻く環境の変化

本題に入る前に、ネットリサーチを取り巻く環境の変化について知っておきましょう。

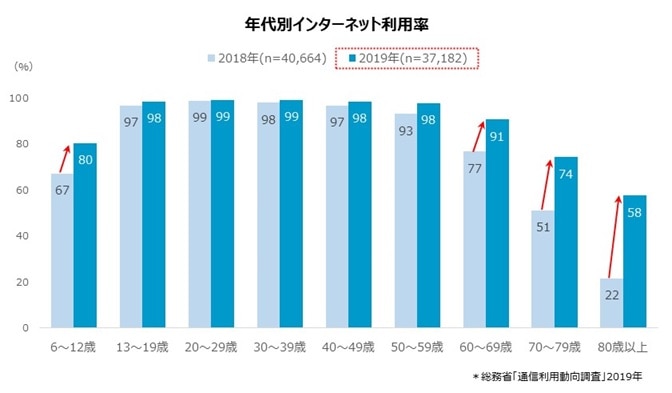

インターネット環境の変化

従来型調査と比べ、対象者がインターネットユーザーであるというバイアスの弊害を指摘されてきたネットリサーチですが、登場してから20年以上が経ち、2019年の個人の年代別インターネット利用率は、13歳~69歳までの各階層で9割を超え、60代以上の利用率が大きく上昇しています。

※総務省「通信利用動向調査」2019年

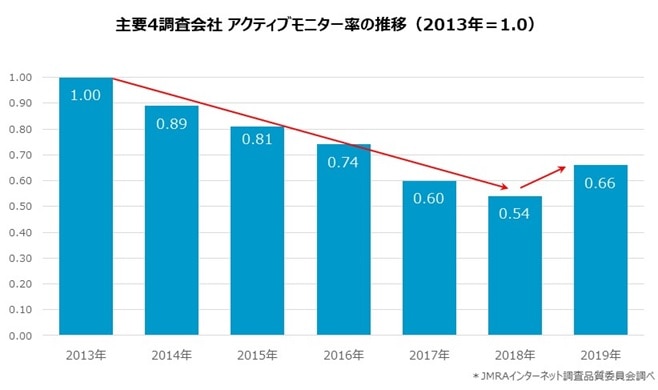

モニターのアクティブ率が低下

ネットリサーチの登録モニターのうち、定期的にアンケートに回答するモニターの割合(アクティブ率)は年々減少傾向が続き、2013年のアクティブ率を1.0とした場合、2018年には0.54まで低下しました。

2019年には0.66とやや回復したものの、モニターアクティブ率を高める仕組みづくりは、大きな課題となっています。

ネットリサーチの品質を維持・高めるためには、「回答(者)のバイアス(偏り)の排除」という点において、アクティブモニター率の向上が欠かせません。

>>【もっと詳しく】バイアスを排除するために注意する事と具体例に関する記事はこちらから

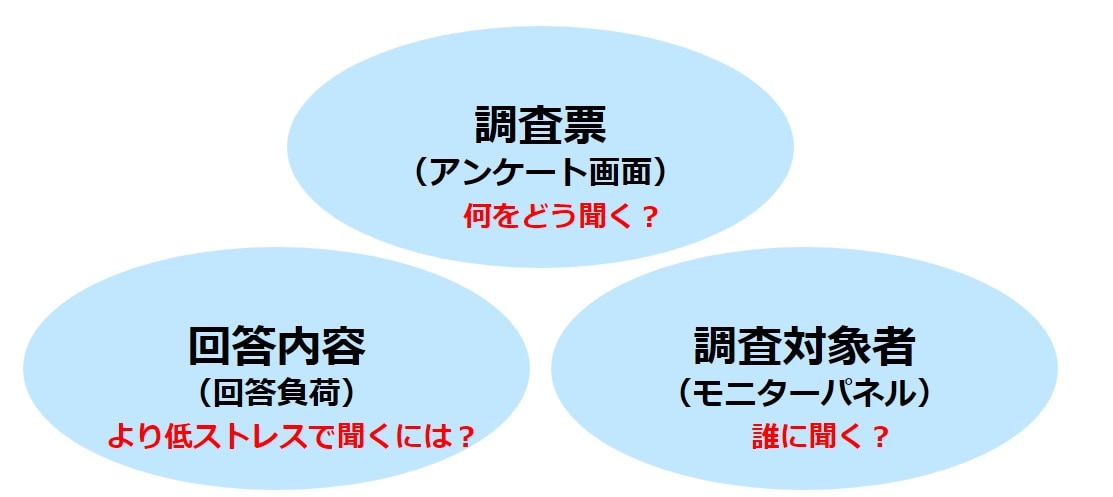

ネットリサーチの【品質の鍵】となる3つの要素

ネットリサーチの品質は、「調査票」、「回答内容」、「調査対象者」の大きく3つの要素で構成されていて、どれもとても重要なキーと言えます。

この3つの要素同士には密接な関係があり、例えば調査票(アンケート画面)の内容次第で、回答内容の品質が左右されます。また、答えやすい(回答負荷の低い)調査票によるアンケート画面を用意しても、肝心の回答者と回答内容の質が低ければ、調査目的を達成するデータの品質は担保できません。

1つ目の要素「調査票(アンケート画面)」

まず1つ目は、「調査票(アンケート画面)」です。

調査票の品質自体は従来型調査と変わりませんが、アンケート画面での制御機能による品質は、ネットリサーチの強みと言えます。

調査票(アンケート画面)作成時のチェックリスト

調査票(アンケート画面)の品質を高めるために意識したいポイントを、チェックリストにまとめました。回答者が迷うことなく、ストレスなく回答できることに主眼をおいています。

※以下項目は全体の一部であり、最低限必要な(must)項目です。

- 矛盾回答を防ぐ工夫をしているか(分岐条件、ロジカルチェック、排他設定など)

- 回答が偏りやすい選択肢をランダム表示(ローテーション)にしているか

- アンケート画面は回答しやすいレイアウト構成になっているか

- 回答に時間と手間のかかるマトリクス設問を多用していないか

- パイピング(前問で回答した選択肢のみ表示)、回答代入は正確に機能しているか

- 画像を呈示する場合、見やすいか(解像度など)

- 動画を呈示する場合、動作は円滑か、時間は適切か

- 調査票(アンケート画面)作成者以外の第三者によるチェックをしているか(セルフリサーチでも必要)

上記よりもさらに詳細なチェック項目は『ネットリサーチを成功に導く73のチェックリスト』にて解説しています。無料でダウンロードできるチェックリストも準備していますので、合わせてご活用ください。

2つ目の要素「回答内容(回答負荷)」

要素の2つ目は「回答内容(回答負荷)」で、1つ目の「調査票(アンケート画面)」の品質と密接に結びついています。

「調査票(アンケート画面)」の品質は、少しでも良質の回答(データ)を収集するために、回答者が迷いとストレスなく回答できるよう考慮することを主眼としていますが、調査(アンケート)を行う側の立場に立っています。

それに対し「回答内容(回答負荷)」は、より回答者の立場に立っていると理解してください。

重要なポイントは、回答時間・設問数・スマートフォンでの答えやすさ、の3つです。

回答時間

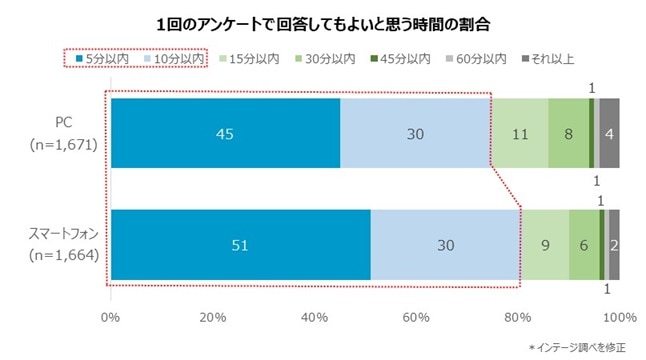

1回のアンケートで回答してもよいと思う時間の割合、つまり、調査対象者が1回のアンケートで許容できる時間は以下の通りです。

日本マーケティングリサーチ協会のガイドラインによると、「PCでの回答で45%、スマートフォンでの回答で51%の人が『5分以内』」、「PCでの回答で75%、スマートフォンでの回答で81%の人が『10分以内』」という結果でした。

>>【もっと詳しく】回答者の負荷になってしまうこと(注意点)とその対策に関する記事はこちらから

設問数

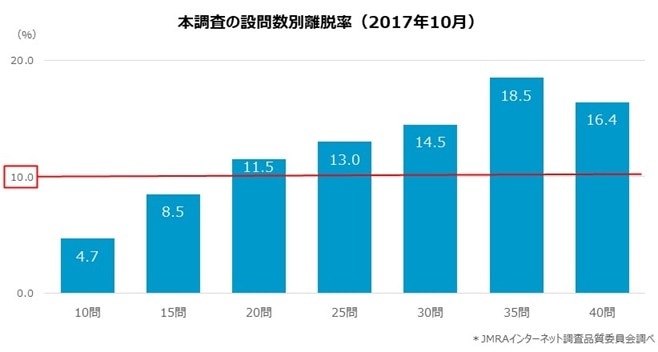

次に「設問数」ですが、回答時間と同様、日本マーケティングリサーチ協会のガイドラインを見てみましょう。

1つのアンケート(本調査)あたり、20問を超えると離脱率が10%を超える結果となっています。ちなみに回答時間は約15~20分程度と、10分を超えてきます。

離脱率の高さは、回答者と内容の偏りをもたらし、調査結果を歪めます。よって、設問数は20問を超えないことが理想的でしょう。

さらなる対策として、アンケート画面では、合計ページ数と回答しているページ数を表示させる(例えば「2/10」など)と、回答者のストレスは軽減され、離脱率は低下します。

スマートフォンでの答えやすさ(スマホ対応)

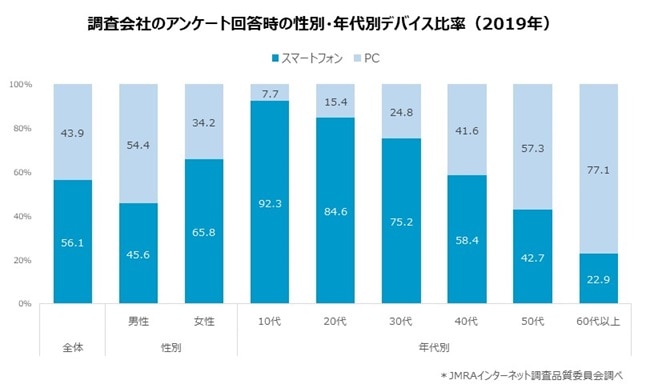

日本マーケティングリサーチ協会によると、2019年時点で、インターネットリサーチ回答者の5割以上がスマートフォンで回答しています。

年代別では、10代で9割以上、20代で8割以上の人がスマホ回答、50代でも4割以上、40代では6割弱がスマホ回答という結果です。

今後ネットリサーチのスマホシフトが進むことで、QRコードによる容易なアンケート回答の仕組みも求められます。

また、社会のあらゆる分野でスマホが必要不可欠となっている中、動画や画像の縦表示が当たり前になっており、ネットリサーチも例外ではありません。

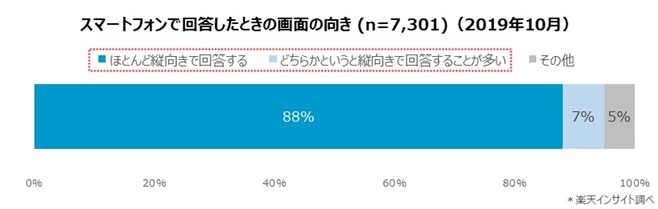

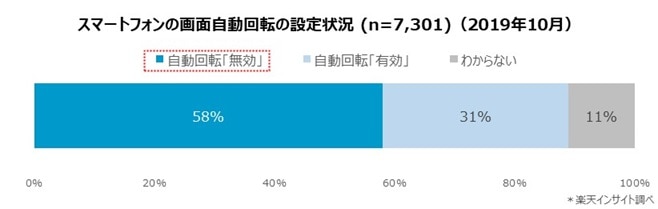

スマホによるネットリサーチ回答者の95%の人は「縦向きで回答」しており、ほぼ6割(58%)の人はスマホの画面の自動回転を「無効」にしています。

スマホでの回答を前提とすれば、画面の横スクロールという負担の大きい操作を必要とするマトリクス設問は多用しないことが求められます。

そこで以下のように、行ごとの回答フォームをページ ごとに切り替えて回答してもらうことで、画面サイズの制約を受けにくくする工夫も施されています。

3つ目の要素「調査対象者(モニターパネル)」

「調査票(アンケート画面)」と「回答内容(回答負荷)」が高品質であっても、ネットリサーチに限らずあらゆるリサーチの基盤となるのは、「調査対象者(モニターパネル)」の質です。

重要なポイントは、パネル全体の品質管理、アンケート実施と併せた対象者のチェック、守秘義務の徹底、の3つです。

パネル全体の品質管理

重複登録やなりすましの防止には、メールアドレスと住所などのチェックが不可欠です。

重複回答者の排除には、IPアドレスやCookieを利用することもあります。

属性情報の変更・更新は、最低でも1年に1回は必要です。

アンケート実施と併せた対象者のチェック

スクリーニング調査での回答と本調査での回答の矛盾をチェック・除外します。

明らかに回答時間が短すぎるなど、不正回答の可能性のある対象者をチェック・除外します。

その他、不適切・不真面目な記述のある回答者をチェック・除外します。

※例えば、ストレートライン=マトリクス設問で縦1列に同じ選択をした回答者を排除します。

また上記のチェックは、調査会社・機関による手作業の場合も多いですが、AIによる「不適切な回答者のチェック・排除の判別」などもこれから増加していくことでしょう。

>>【関連】 独自アルゴリズム(AI)により不適切回答候補者を排除した調査モニターについて詳しく見る

守秘義務の徹底

回答者のプライバシーを守ることは鉄則ですが、回答者に対して「アンケート内容のSNSへの書き込みを禁止する」等を徹底しましょう。

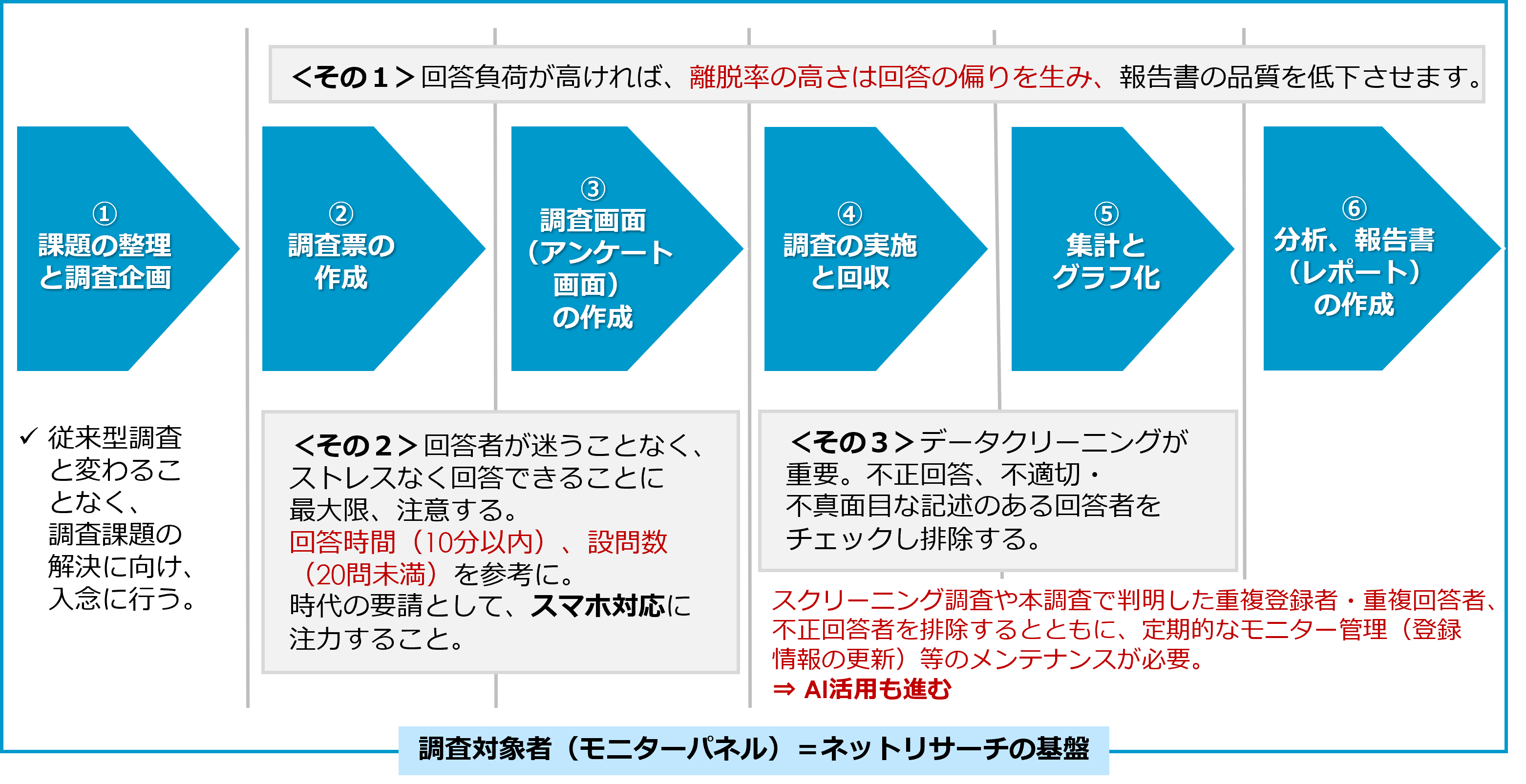

ネットリサーチの手順における、3要素の位置付け

より実践に取り入れやすいよう、3つの要素をリサーチの一連の手順に位置付けると、下記のようになります。

「調査票(アンケート画面)」と「回答内容(回答負荷)」はひとつひとつの調査ごとに重要ですが、「調査対象者(モニターパネル)はネットリサーチの基盤であり、定期的なメンテナンスが必要であることが、再認識できるでしょう。

よくある質問

Q:従来型調査とは違う「ネットリサーチならではの品質」とは何でしょうか。

以下の3つが、ネットリサーチならではの品質といえます。

- 矛盾回答を防ぐための技術的な優位性が高いこと

- 不正回答者排除の技術も高くなっていること

- これらが正常に機能すること(人による確認を含む)

なお、調査企画立案から報告書(レポート)作成、さらにはプレゼンテーションに至るプロセスにおいては、基本的にネットリサーチと従来型リサーチに変わりはありません。

特に「課題の整理と調査企画」においては、マーケティングリサーチャーにとって、2つに変わりはありません。

Q:スマホ向けのネットリサーチが増えていくこと以外に、これから変わっていくことはありますか。

スマホの場合、外出時でのアンケート回答というシーンも多く、移動時などの「ひまつぶし」で回答するケースも多いので、現在よりも「手軽さ」が求められます。

また、回答者のアンケ―ト回答へのモチベーションを高めるために、ゲーミフィケーションの要素を取り入れるケースが増えていくことも想定されます。

なお、「回答のしやすさ」は求め続けられることが必至です。さらに「設問文の長さを短くすること」も回答負荷における重要なポイントとして意識することは大切でしょう。

無料ダウンロード『ネットリサーチ(アンケート)の品質管理マニュアル』

本記事で解説した『ネットリサーチ(アンケート)の品質管理マニュアル』についてまとめた資料は、下記よりダウンロードすることができます(無料)。

おわりに(まとめ)

- <その1>回答負荷がかかる=離脱率の高さは回答の偏りを生み、報告書の品質を低下させる。

- <その2>回答者が迷うことなくストレスなく回答できることに、最大限注意する。回答時間10分以内、設問数20問未満を参考に。時代の要請として、スマホ対応に注力すること。

- <その3>データクリーニングが重要。不正回答、不適切・不真面目な記述のある回答者をチェックし排除する。

以上の3つが、高品質なネットリサーチとなるポイントとなります。

インターネットの在り方やネットリサーチ市場は、時代とともにどんどん変化していく市場です。

その変化に合わせて、ネットリサーチの品質の維持・向上の方法も、柔軟に改革していく努力は必要ですが、ここで学んだ重要ポイントは常に基盤として意識し、お役立てください。

【参考文献・参考ウェブサイト一覧】

『この1冊ですべてわかる オンライン定量・定性調査の基本』(岸川茂編著、JMRX NewMR研究会著、日本実業出版社、2021年5月)/『インターネット調査品質ガイドライン 第2版』(一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会インターネット調査品質委員会、2020年5月)/『ネットリサーチを成功に導く73のチェックリスト』/『はじめてのネットリサーチマニュアル』/『Freeasy 調査モニターの特徴』