5分でわかる簡単解説!卒論・修論アンケートの作り方

目次[非表示]

- ・はじめに

- ・アンケートの流れ

- ・第1段階:アンケートの「目的」と「目標」をはっきり決める

- ・第2段階:アンケート実施前の準備

- ・第3段階:調査票を作る

- ・第4段階:アンケート回収後にやること

- ・卒論・修論アンケートの実態(調査レポートの無料ダウンロード)

- ・卒論・修論を実施した人たちの「生の声」

- ・準備は、学部4年生の春頃に開始する人が最も多い!

- ・「大変だった」という感想が全体の約8割!

- ・一番大変だったことは『「参考資料」や「文献」を探すこと!』

- ・アンケート実施者は全体の約3.5割!同じゼミ仲間や友人に回答の協力をしてもらっていた!

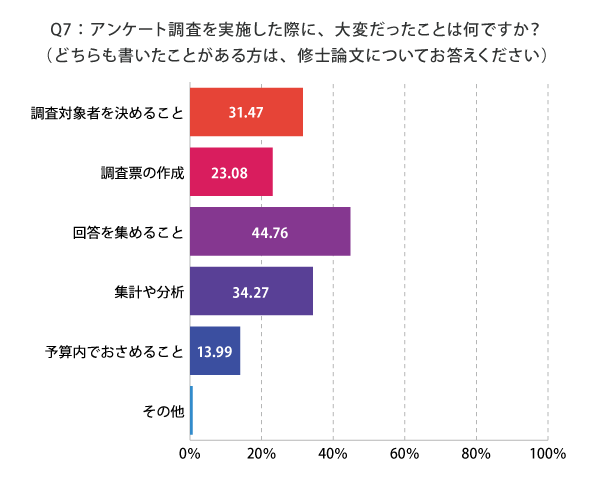

- ・アンケートでは「回答を集めること」に一番苦労していた!

- ・WEBアンケートのテクニックを解説!『ネットリサーチ活用ハンドブック』

- ・まとめ

はじめに

卒業論文や修士論文を書くときにアンケート調査をおこなう方はとても多いです。ここでは、アンケート実施にあたり必要な手順・流れと、知っておくべき重要なポイントについて、あらゆる調査方法を比較して、分かりやすく解説していきます。

この記事で分かること、できること

●卒論・修論アンケートの実施手順が分かり、正しいアンケートが実施できるようになる。

●卒論・修論の経験者を対象に実施した「卒業論文・修士論文に関するアンケート」の結果を見ることができ、実態を知ることができる。(調査レポートの無料ダウンロードあり)

●ネットリサーチのマニュアルを、無料でダウンロードできる。

アンケートの流れ

まずはアンケートの流れ(過程)を見てみましょう。準備から回収後の集計や分析まで、大きく分けると4段階あります。

第1段階:アンケートの「目的」と「目標」を決める

↓

第2段階:実施前の準備

↓

第3段階:調査票の作成

↓

第4段階:アンケート回収後の集計、分析、まとめ

次からは、各過程ごとにおこなうことと重要なポイントを解説していきます。

第1段階:アンケートの「目的」と「目標」をはっきり決める

アンケートにおいて最も大事なことが、アンケートで知りたいことは何なのか?という「目的」、どのようなデータを集めたいのか?という「目標」を、しっかり決めておくことです。

これらをはっきりとさせておかないと、意味のない、中途半端なアンケートになってしまいます。

質の高いアンケートの作成方法は「アンケートの作り方|4つのコツと質問例(テンプレート)を大公開」にて詳しく解説していますので参考にしてください。

第2段階:アンケート実施前の準備

この過程を入念におこなうことで、実りのあるアンケート結果を集めることができます。とても重要な過程になるので、手を抜いてはいけません。

対象者を決める

誰に対してアンケートをおこなうのか、「対象となる人」をまずは決めます。

調査対象となる人たちの集団全体のことを「母集団」と言います。年齢、性別、学生or社会人、住まいなど、どの母集団にするかによって、アンケートの結果は大きく異なります。

回収数を決める

アンケートに必要な「サンプル数(アンケート回答者数)」を決めましょう。

サンプル数を決定する際に重要なポイントとしては、「誤差」です。この誤差をどのくらいに設定するかが、ポイントとなります。

>>『サンプル数の決め方|アンケートで信頼できる回答数とは?』

母集団をどこで集めるか決める

①友達に依頼する

母集団を集める方法の中で一番ハードルが低いのは「友達に依頼する」方法です。自分の直接的な友達だけではなく、友達の友達を紹介してもらえば、たくさんの母集団を集めることが可能でしょう。

頼みやすいがゆえに、母集団をここに当てはめるのでは本末転倒なので、調査対象に適しているのかを、しっかりと見極めましょう。

②学内の学生や、同じゼミの学生に依頼する

学生を対象としている場合に一番集めやすい方法が、「同じ学内の学生や、同じゼミの学生に依頼する」方法です。

休み時間に食堂で、通学時間帯に校門でなど、声をかけるチャンスはたくさんあります。授業の前後の時間に、先生(講師)を通して協力を仰ぐのも良いでしょう。

③街頭アンケートをおこなう

見知らぬ人たちに声をかけるという点で勇気がいりますが、その分、予測がつかない貴重な意見や新鮮な意見を入手できることも多いのが魅力です。

大前提として、怪しい人だと思われないような服装(例えば大学名が入ったTシャツを着るなど)、振る舞い(言葉遣いを含む)は欠かせません。

また、「いかに回答者に負担をかけず、楽に、簡単に答えさせるか」はとても重要です。紙とペンを渡す方法は、煙たがられることも。iPadなどタブレットを用意して、タッチして回答してもらう方法がおすすめです。

他にも、「実施する場所(立地)」は結果を左右することがあるため、下見をおこなうなどして、しっかりと検討して決めましょう。

④調査会社(マーケティングリサーチ会社)に依頼する

調査のプロ、「マーケティングリサーチ会社」に依頼する方法もあります。自社のモニタを抱えており、そのモニタに対してアンケートを実施してくれます。

あっという間に目標数を回収できることも多く時短になったり、調査票のアドバイスや集計まで幅広くサポートをしてくれるなど、魅力は大きいです。

有料ではありますが、科研費がある場合や、時間を優先したい場合には、ぜひ活用したい方法です。

⑤その他の方法

例えば母集団を「70歳以上の高齢の方」にする場合は高齢の方が集まっている趣味の団体や施設に、「ある国(外国)出身の方」などにする場合は領事館や外国人を支援する特定団体へ、依頼する方法もあります。

なお、SNSやヤフー知恵袋などのコミュニティを使用している例も見かけますが、どのような人が回答しているのかを見極めるのは難しく、信頼性のあるアンケートデータとは言えないため、卒論や修論への利用はおすすめしません。

個人情報の取り扱いに配慮する

アンケートの回答謝礼を送付するなどの目的で個人情報を取得する場合は、アンケートの実施前に、回答者に対して「個人情報の取り扱い」について説明する必要があります。

個人情報を利用する目的などを記載した「プライバシーポリシー」や「同意書」を準備しましょう。

第3段階:調査票を作る

アンケートの準備が完了したら、次に「調査票」を作りましょう。

「調査票」とは、アンケートの質問票(回答票)のことです。母集団にもよりますが、紙の調査票を使うのか?Web上の調査票を使うのか?など、回答者に負担がかからない適切な方法を選ぶ必要があります。

また、調査票を作る方法も、自身で一から作るのか、セルフ型のアンケートツールを使うのか、各メリットやデメリットを比較して、最適な方法を決めましょう。

調査票作成のコツ

繰り返しとなりますが、「回答者にいかに負担をかけずに回答できるようにするか」が、調査票を作るうえで一番重要なポイントとなります。

回答者への負担は、回答の精度にも影響しますので、慎重に作りましょう。

>>回答の精度に関する記事『高品質なインターネットリサーチを実現するために大切な3つのこと』

●文字の大きさを適切にする

小さすぎる文字は、回答者にストレスを与えます。

●自然な日本語を使う

質問文を読んでいて違和感がある場合、回答する気が失せてしまうことも。

●読みやすく答えやすいレイアウトにする

パッと見で答えたくなるような、すっきりしたレイアウトにすることを心がけましょう。

●質問の項目数を適切にする

多すぎても少なすぎても、回答者にストレスを与えます。

●記述式の質問数を適切にする

記述式が多すぎると、回答者の負担が大きくなります。回答例を載せると答えやすくなるので、できれば載せましょう。

調査票の種類

紙の調査票

年齢を問わず回答しやすいのが「紙の調査票」です。Webの調査票の場合は、ネットが繋がる環境であることが必須となりますが、紙の場合は場所を問わずに、どこでも実施することが可能です。

しかし調査票を印刷する必要があるため、コスト面では、アンケート作成者に負担が大きいと言えます。

Webの調査票

いまや多くの方がパソコンやスマホの操作に慣れているので、手軽に回答しやすいというのが一番のメリットです。

作成者にとってのメリットも多く、回答をスピーディーに集めることができたり、紙の印刷代がかからないためコストがおさえられます。

紙を紛失する恐れが無く、データ通信が暗号化され、セキュリティ効果も高まるので、安全性が高いともいえます。

そしてなにより、回収後の集計や分析が、紙よりも格段に手軽にできます。

>>Webアンケートについて詳しく知る『Webアンケートの効果的な活用方法!』

調査票の作り方

一から自分で作る

回収後に集計することも踏まえ、エクセルで作る方法が一番おすすめです。具体的な作り方は、下記の「調査票の作り方」からご覧ください。

>>調査票の作り方『アンケートの作り方|4つのコツと質問例(テンプレート)を大公開』

セルフ型アンケートを使う

Webでアンケートを作る場合は、様々な企業が提供している「アンケートツール」を使うと便利です。

その中でも「セルフ型アンケートツール」は、使い勝手の良さで人気が高く、おすすめです。

Web上でアンケート画面の作成から配信まですべて自分だけで完結させることができます。

最大の利点はコストが安いこと。モニタを自分で用意できる場合は、無料で作成できる場合も。

ツール提供会社のモニタも利用したい場合でも、500円~などの低コストで利用できるツールが存在しています。

また、すべて自分で完結できるため、自身のタイミングで回収経過を確認でき、なるべく他者と関わらずに、アンケートをおこないたいという方に向いています。

クレジットカード決済に対応している会社も多く、手軽に利用できる点も人気のポイントです。

>>関連記事『なぜ今、学術調査でセルフ型アンケートツールが選ばれているのか!?』はこちらから

>>関連記事『セルフ型(DIY型)アンケート(リサーチ)を選ぶコツやポイントとは!』

第4段階:アンケート回収後にやること

卒論や修論に掲載する部分は、ここでまとめたデータになります。アンケートが無事に完了しただけでは意味がありません。しっかりと集計、分析をおこないましょう。

専門的な知識が必要な部分もあるので、集計や分析に特化したツールを利用するのも1つの手段です。

回答者への御礼

回答していただいた方へは、必ず電話やお礼メールなどを送って、謝意を伝えましょう。

アンケートは義務ではなく、相手の厚意によって成立します。感謝の気持ちを、なるべく迅速に、丁寧に、そして学生の立場ではありますがビジネスマナーに沿ったもので、しっかりと表しましょう。

ネットで検索すると様々な文例が出てきますので、それらを活用したいところですが、コピペだけでは相手に気持ちは伝わりません。自分なりの言葉を入れることも、忘れずに!

集計と分析

一見難しそうに聞こえる作業ではありますが、既述のとおり、アンケートツールなどを使用すれば、短時間で高性能の集計・分析をおこなうことができます。

ここでは、主な集計・分析方法をいくつかご紹介します。

>>集計・分析について詳しく知りたいなら『アンケート集計と分析の基本|Excelを活用したまとめ方を解説』

単純集計

単純集計は、もっともベーシックな集計方法です。単純に各質問の選択肢ごとの回答数を数えるだけなので、一番簡単な方法で、ツールなどを使わなくても、Excelなどで手軽にできます。

詳しい分析結果にはならないため、全体の傾向を大まかに把握する場合などに適しています。

クロス集計

設問と設問をかけ合わせて集計する方法を「クロス集計」と言います。単純集計よりも、より詳しい分析ができるので、活用されることが多い集計方法です。

例えば性別、年齢などの要素ごとに、回答を分けて集計する、などです。

>>クロス集計について詳しく知る『クロス集計とは│エクセルのクロス集計表作成と分析のやり方』

自由記述式の回答を分析する

アンケートには自由記述式(自由回答/フリーアンサー)も多く存在します。

回答文(テキスト)の分析のやり方としては「アフターコーディング」と「テキストマイニング」という2種類の方法が主に使われます。

アフターコーディングとは、回答の中から類似の回答をまとめて、分類(選択肢)を作成していく手法です。

テキストマイニングとは、回答文を単語や文節で分解していき、各単語の出現頻度や相関性などを分析する方法です。

出現が多いもの順にランキング化をしたり、単語をマッピング化させたりするため、手間と時間がかかり、難易度も高いため、アンケートツールを利用するのが一般的です。

>>『アンケートの自由記述回答とは?』についてもっと詳しく知る

卒論・修論アンケートの実態(調査レポートの無料ダウンロード)

卒論・修論を実施した人たちの「生の声」

実際に卒論・修論を書くときにアンケートを実施した人たちは、どのような感想を持っているのでしょうか。

ここでは、24時間セルフ型アンケートツール『Freeasy』を使って、約450万人のモニター会員を活用し、実際に卒論・修論を書いたことがある人たちを対象にした、「卒業論文・修士論文に関するアンケート」を実施して分かった、その実態、参考になる「生の声」をお届けします。

■調査対象:22歳~25歳、大学・大学院・短期大学で卒業論文もしくは修士論文を書いたことがある方(両方とも書いたことがある場合は、修士論文について回答) ■調査期間:2020年12月2日 ■サンプル数:400 |

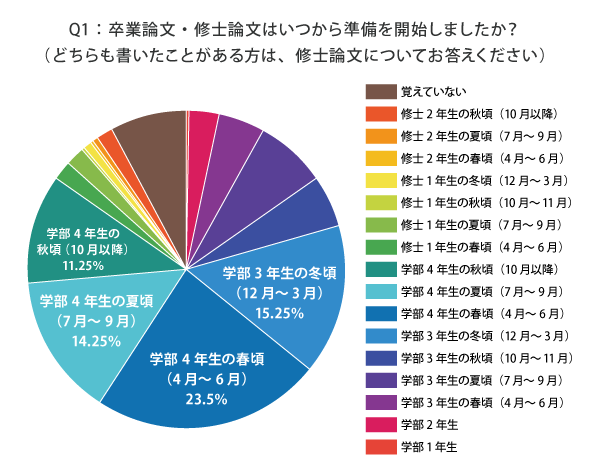

準備は、学部4年生の春頃に開始する人が最も多い!

卒業論文・修士論文の準備の開始時期について聞いてみたところ、『学部4年生』が49%と全体の約半数でした。その中でも4月~6月の春頃と回答した人が最も多く、全体の15.25%でした。

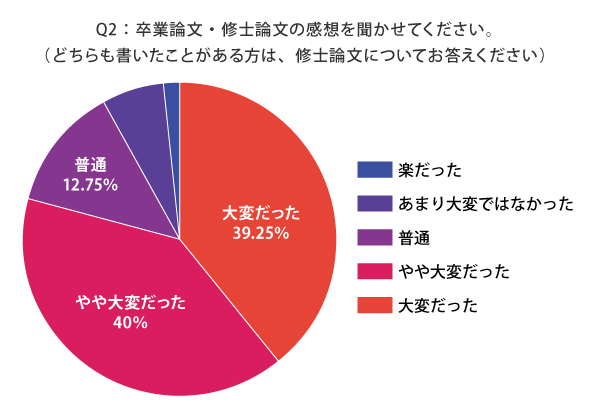

「大変だった」という感想が全体の約8割!

卒業論文・修士論文の感想を聞いたところ、『大変だった』が39.25%、『やや大変だった』が約40%でした。

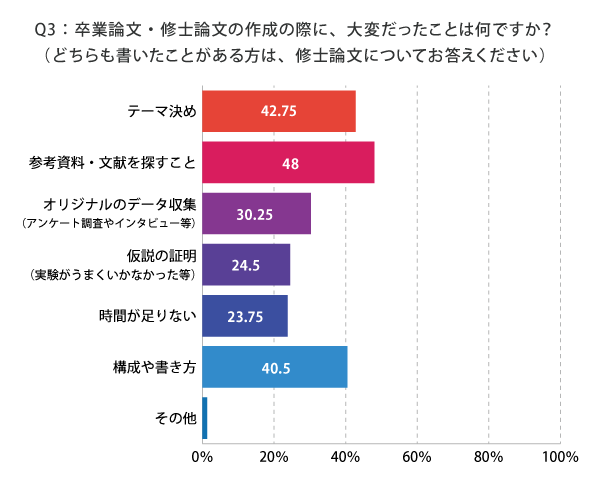

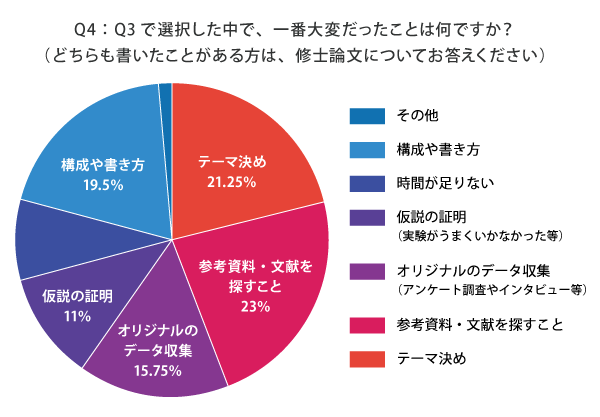

一番大変だったことは『「参考資料」や「文献」を探すこと!』

卒業論文・修士論文の作成の際に大変だったことを聞いたところ、『参考資料・文献を探すこと』が最も高く、次いで、『テーマ決め』、『構成や書き方』、『オリジナルのデータ収集(アンケート調査やインタビュー等)』と続きました。

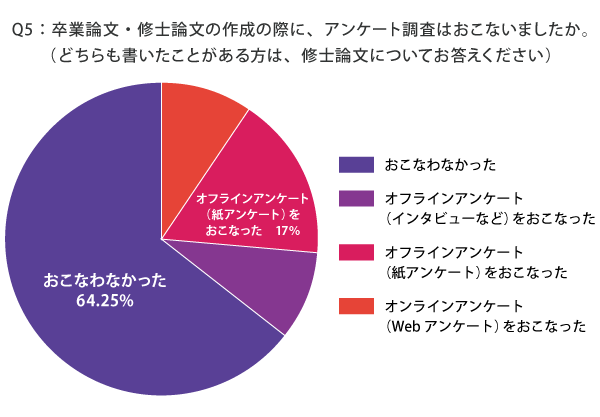

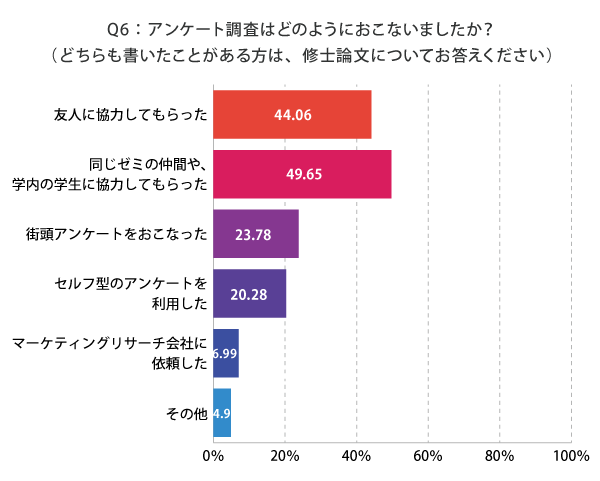

アンケート実施者は全体の約3.5割!同じゼミ仲間や友人に回答の協力をしてもらっていた!

アンケートは全体の35.75%の人がおこなっており、アンケートの調査方法は、『同じゼミの仲間や、学内の学生に協力してもらった(49.65%)』が一番多く、次いで『友人に協力してもらった(44.06%)』、『街頭アンケートをおこなった(23.78%)』、『セルフ型のアンケートを利用した(20.28%)』、『マーケティングリサーチ会社に依頼した(6.99%)』と続きました。

アンケートでは「回答を集めること」に一番苦労していた!

アンケート調査を実施した際に一番大変だったことは『回答を集めること(44.76%)』であることが分かりました。

WEBアンケートのテクニックを解説!『ネットリサーチ活用ハンドブック』

卒論や修論でアンケートを実施するときに役立つ「ネットリサーチ活用ハンドブック」を、下記よりダウンロードすることができます(無料)。

また、セルフ型アンケートツールの利用を検討されている方には、500円から利用できて、自由で簡単なセルフ型アンケート「Freeasy」をおすすめします。

クレジットカード決済にも対応しているのでお支払いの手続きも簡単!初心者の方にもハードルが低く、始めやすい、サポートも充実している点が支持されております。

>> セルフ型アンケートツール「Freeasy」について詳しく見る

Freeasyでできる学術調査のサービス紹介資料はこちらから

>> セルフ型アンケートツール「Freeasyアカデミック紹介資料」を無料ダウンロード

まとめ

ここまで、卒論・修論のアンケートに関して解説してきました。

こちらのまとめ記事を読んで、アンケートに取り掛かる前に全体の流れを把握し、各ポイントを理解しておけば、より効率的で精度の高いアンケートが実施できるでしょう!

大学や大学院の集大成といえる卒論・修論は、就活や仕事を始めてからも、役立つ場面が必ずあります。根気のいるチャレンジではありますが、トライして損することはありません!

皆様の大きなチャレンジに、こちらでのまとめ記事が少しでもお役に立てれば幸いです。