海外調査の基本|費用・納期・調査方法・やり方を解説

目次[非表示]

- ・この記事を読んでわかること、できるようになること

- ・海外調査とは

- ・海外調査の納期と費用(調査会社へ依頼する場合)

- ・海外調査に最適なフレームワーク「3C分析」の活用

- ・海外調査を成功させるポイント

- ・海外調査の前提となる、確認すべき法規制とリスク管理

- ・文化の違い(文化理解)とその影響

- ・翻訳の精度を高めるバックトランスレーション

- ・国によって異なる「回答反応」の違いを理解する

- ・属性データの設計は「現地の実情」に合わせて調整する

- ・海外調査の活用事例:中国ヘアケア市場のケーススタディ

- ・海外調査にまつわる、よくある質問

- ・Q:3Cのフレームワークを活用した場合、調査の実施順は、Customer(市場・消費者)、Competitor(競合)でいいでしょうか。

- ・Q:自社に調査対象国の言語がわかる人間がいなくても、海外調査はできますか。

- ・Q:他にも海外調査で注意したほうがいいポイントがあれば教えてください。

- ・Q:二次情報データとして、個人のブログを参考にしてもよいのでしょうか。

- ・無料ダウンロード『海外調査マニュアル』

- ・おわりに(まとめ)

この記事を読んでわかること、できるようになること

- 海外調査全般の基礎を知ることができる。

- 海外調査を成功させるためのポイントや費用感を把握でき、実務に落とし込むための具体的なイメージを持てるようになる。

- 海外調査にまつわるマニュアルを入手できる(無料ダウンロード)。

海外調査とは

海外調査(グローバルリサーチ)とは、海外の特定の国における市場規模・市場構造、消費者動向、競合状況、文化的背景などを把握するために行うマーケティング・リサーチのことです。

海外調査の納期と費用(調査会社へ依頼する場合)

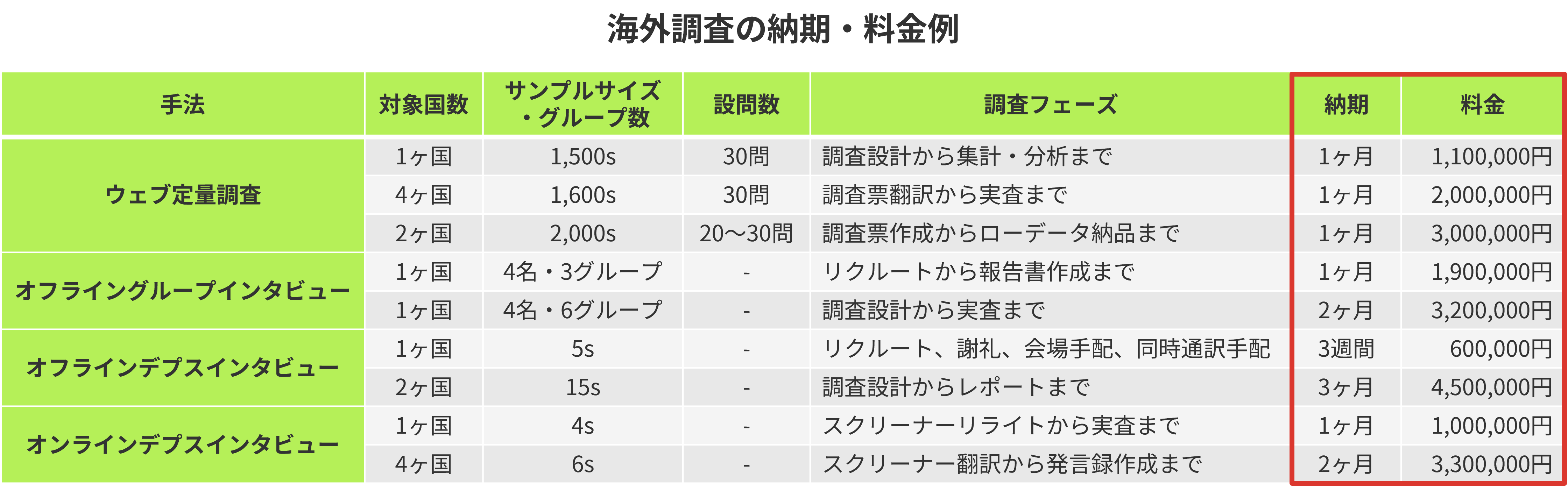

海外調査では、翻訳をはじめとした現地へのカスタマイズの必要があり、調査期間はオンライン、オフラインともに長く見積もることになります。

定量調査と定性調査、オンラインとオフライン、サンプルサイズや設問数、調査フェーズなどの調査仕様により異なるものの、調査期間は1ヶ月程度、費用は100万円を超えるケースが一般的です。

下記は、海外調査の納金・料金例の一覧となります。

海外調査に最適なフレームワーク「3C分析」の活用

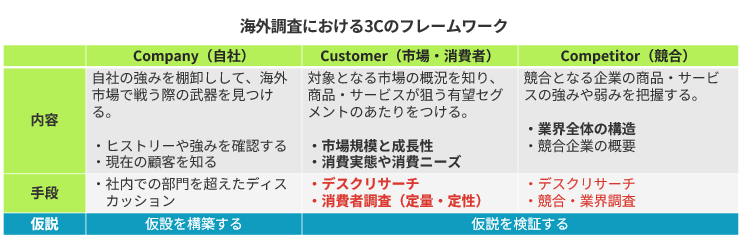

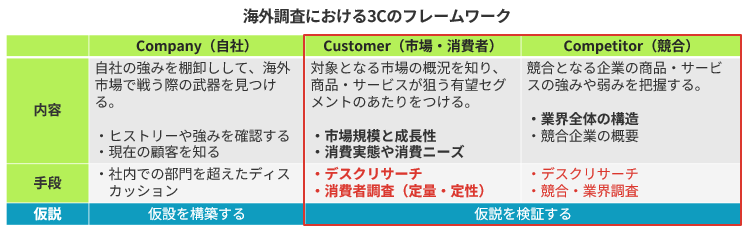

国内市場調査と同様に、海外調査にも多様なフレームワークが存在しますが、3Cのフレームワーク(3C分析)を活用することで、必要最小限の項目を効率的に網羅することが可能です。

これら3Cのうち、「Customer(市場・消費者)」と「Competitor(競合)」の分析には、情報収集やリサーチが特に重要な役割を果たします。

次章では、この2つの要素について詳しく解説していきます。

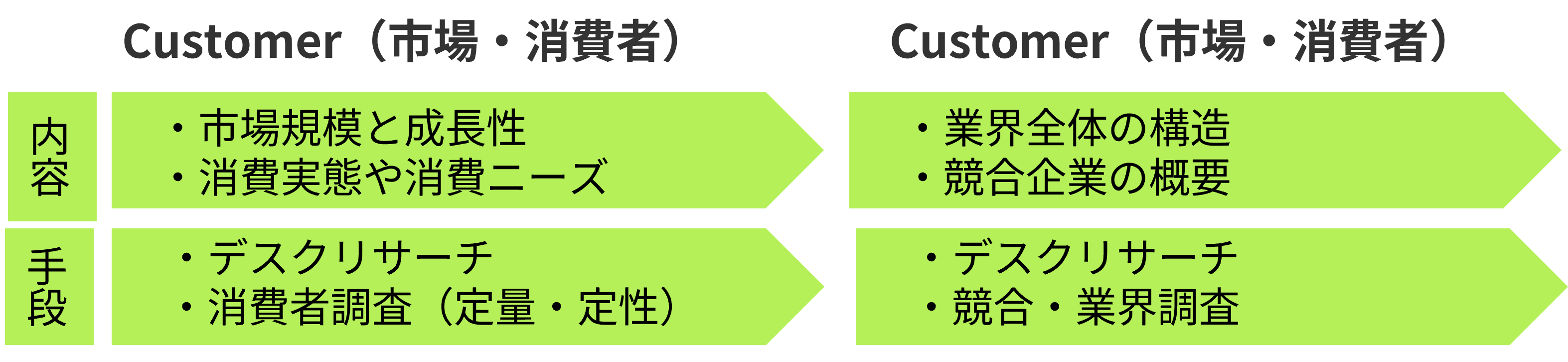

Customer(市場・消費者)とは

調査する内容

1.市場は伸びている?成長性と規模を読み解く(市場規模と成長性)

市場規模と成長性とは、市場全体の売上高やユーザー数が近年どのように推移しているかを示す、最も基本的な情報です。

ただし、「市場規模」と一口に言っても、さまざまな階層があります。

たとえば、スキンケアというカテゴリーには、化粧水・クリーム・美容液など、さまざまなアイテムが含まれます。さらにチャネル別で見ると、販路がドラッグストアか百貨店かによって、消費者層や売上傾向が大きく異なります。機能別では、敏感肌用など、より細かく分類されることもあります。

これらの階層は「セグメント」と呼ばれます。

進出を検討している国では、どのようなセグメントが存在するのかを把握し、各セグメントごとに市場規模と成長性を確認することが重要です。

たとえば、化粧品市場全体は成長していても、プレミアム化粧品市場は縮小傾向にあるなど、市場全体とセグメントでは異なる動きを示すこともあります。

2.消費者は何を求めている?実態とニーズの深掘り(消費実態や消費ニーズ)

消費実態や消費ニーズを把握する際は、まず市場の全体像を捉えることが重要です。

その上で、自社にとってのターゲット像の仮説を構築していきます。

同じ商品であっても、国や地域によって使われ方や選ばれ方は大きく異なります。

使用されるシーンや、商品に求められる価値を明らかにすることで、より精度の高いターゲティングが可能になります。

以下は、洗顔料の泡に対する価値観の例です。

泡が「肌へのやさしさ」を感じさせるものと捉えられる場合もあれば、逆に「洗浄力が強すぎて肌に負担がかかる」と感じられることもあります。

こうした認識は個人差もありますが、国や文化による傾向が見えることも少なくありません。

エリアによって、商品に求められる機能や使用シーン(オケージョン)は異なります。

そのため、消費実態とともに、消費者ニーズを的確に捉えることが海外調査において重要なポイントとなります。

調査手段

1.デスクリサーチ(Desk Research)

海外の市場調査における二次情報(セカンダリーデータ)の代表的なソースには、以下のようなものがあります。

たとえば、統計局やジェトロが提供するデータは、ウェブ上で無料で入手可能です。

一方で、グローバルインフォメーション(GII)のように、広範な海外市場調査を行っている民間企業のレポートには、精度の高い情報が掲載されているため、価格は70万円〜100万円と高額になることもあります。

このように、デスクリサーチではコストや精度のバランスを考慮しながら情報源を選定することが重要です。

以下は、海外の市場調査における代表的な二次情報データ(セカンダリーデータ)です。

<政府・公的統計データ>

- 日本政府、日本貿易振興会(JETRO)、各国政府統計局、国連やOECDなどの国際機関が発表する人口統計、経済指標、貿易データ、産業別統計データなど

業界団体・調査会社のレポート>

- 各国の業界団体、市場調査会社(例:Nielsen,Euromonitor,Statista)が発行する業界別レポートやマーケット予測(グローバルインフォメーション,Statista,GfK, IBISWorld)

<企業の公開情報>

企業の年次報告書(アニュアルレポート)、決算資料、プレスリリース、新商品・サービスの発表資料など

<新聞・雑誌・業界誌・Web記事>

経済新聞、専門業界誌、現地の主要ネットニュースメディアや記事、フォーラムなど

<ソーシャルメディアなど>

SNSの投稿、個人のブログ記事

2.消費者調査(Consumer Research)

数字で捉える消費者像「定量調査」の活用

デスクリサーチでは収集できなかった情報は、消費者調査で収集・補完します。

この段階では、定量調査が主な手法となります。

例えば、「毎週髪を洗う人はどのくらいいるのか」「シャンプーの購入頻度」「価格帯」「人気ブランド」「自然系成分の商品を優先する人の割合」などの、具体的な数値データを収集します。

定量調査には、街頭調査、会場テスト、電話調査、ウェブ調査など様々な方法がありますが、現在では多くの国でウェブ調査が主流となっています。

深層心理に迫る「定性調査」の活用

さらに、定性調査を行うことで、消費者の価値観や行動背景などをより深く知り、理解することができます。

海外調査でも国内調査と同様に「グループインタビュー」が最も一般的ですが、現地の生活実態をよりリアルに把握するために、

・家庭訪問調査(ホームビジット)

・ホームユーステスト(HUT)

・セントラルロケーションテスト(CLT)

などの手法も活用されます。

なお調査員が異文化を理解するために、まず最初に、店頭調査や行動観察調査(フィールドワーク)を行うこともあります。

Competitor(競合)とは

調査する内容

業界全体の構造と競合企業の戦略

Competitor(競合)の分析では、まず市場にどのようなプレーヤーが存在しているかを把握し、成功しているメーカーやブランドがどのような戦略・戦術を採用しているのか、また、自社にとってのライバルブランドやベンチマークとなるブランドはどこかを明確にすることが重要です。

これらのブランドが展開しているビジネス戦略や、ターゲット層、販売チャネルなども分析の対象となります。

これらを理解することで、自社のポジショニングや差別化の方向性を見出すことが期待できます。

調査手段

競合・業界調査の進め方

Competitor(競合)の分析の手法は、基本的にはCustomer(市場・消費者)分析と同じです。まず最初に、デスクリサーチによって、各市場で成功している企業やブランドに関する情報を収集します。

これらはメディア記事や業界ニュースなどでも取り上げられていることも多いです。

さらにオフィシャルサイトや企業の公開資料からも詳細な情報を集めます。

商品情報、企業理念、企業規模などは比較的容易に入手することができ、上場企業であればアニュアルレポートや投資家向け資料も活用できます。

さらに、ブランドの広告やSNSでの情報発信から、ターゲット層やアピールポイントを把握することが可能です。

また、Customerの分析と同様に、グローバルインフォメーション(GII)のレポートには、各国のメインプレーヤーの売上・利益をはじめとした詳細データが網羅されています。

さらに深い情報が必要な場合は、調査会社に競合調査を依頼することもあります。

この場合の定量・定性調査は、業界関係者や企業、機関等へのヒアリングを中心としたB to B調査となり、コストや時間はかかりますが、その分、貴重で価値のある情報を得られます。

海外調査を成功させるポイント

海外調査と国内調査には異なる点がいくつかあります。海外調査ならではの注意点やデメリットをおさえて、海外調査を成功させましょう。

海外調査の前提となる、確認すべき法規制とリスク管理

1.法規制の順守

マーケティングリサーチを実施する際は、対象国や地域ごとに異なる法規制を理解することが不可欠です。

違法行為やコンプライアンス違反を防ぐためには、最新の現地法(個人情報保護法、知的財産権、競争法、輸出入規制など)の調査・遵守することが絶対条件となります。

さらに、調査対象国の文化的・社会的背景、業界ごとに異なる特殊な規制についても確認しておきましょう。

2.個人情報保護・データ規制

近年では、個人情報保護法(例:EUのGDPR)やプライバシー法が、国際的に強化されているため、調査を実施する際には、

・目的の明確化

・本人の同意取得

・データの第三者提供や国外移転の厳格な制限

が対応として求められますので、最新動向を把握し、遵守することが不可欠です。

3.コンプライアンス対応

現地で「オフライン調査」を行う場合には、

・労働法

・消費者保護法

・知的財産法

・業界ごとの特別規制

といった法令への対応が必要なため、事前に確認し、適切な対応を取ることが重要です。

4.業界・テーマごとの特殊規制

たとえば、

・LGBTQなどの社会課題

・政治・宗教・安全保障に関するテーマ

といった、社会的・文化的にセンシティブな領域に該当する分野が対象・テーマの場合は、調査活動自体が規制対象となることもあるため、事前の確認と慎重な対応が求められます。

文化の違い(文化理解)とその影響

1.自己準拠規準

海外調査における「自己準拠基準」とは、調査担当者や企業が、自らの文化的価値観や常識を基準として、異文化や海外市場・消費者行動を判断してしまう心理的傾向のことです。

このようなバイアスを避けるために、調査票の作成段階で、現地の文化・価値観・生活習慣を十分に理解し、ローカライズやネイティブチェックを徹底することが重要です。

2.ホフステッドの4次元モデル

ホフステッド(Geert Hofstede)による「国民性の4次元モデル」とは、IBMの社員を対象に実施された大規模な調査に基づき、文化の違いを数値化した、国民性分析のフレームワークのことです。

このモデルは各国の国民性を大枠で把握するための参考資料として活用され、異文化理解に有効です。

参考「ホフステッドの4次元モデル」の詳細

権力距離とは、社会における権力の不平等がどの程度容認されているか、という指標です。

高い国:マレーシア、メキシコ

低い国:デンマーク、オーストラリア

個人主義vs集団主義とは、個人の自由や自立が重視されるか、集団の一体感や忠誠が重視されるか、という指標です。

個人主義の国:米国、英国

集団主義の国:中国、日本

男性性vs女性性とは、成功や競争の「男性的な価値観」が重視されるか、協調や生活の質の「女性的な価値観」が重視されるか、という指標です。

男性性の高い国:日本、ドイツ

女性性の高い国:スウェーデン、オランダ

不確実性の回避とは、不確実な状況や曖昧さに対する耐性はどの程度か、という指標です。

高い国:ギリシャ、日本

低い国:シンガポール、アメリカ

翻訳の精度を高めるバックトランスレーション

バックトランスレーション(Back Translation)は、海外調査や国際的な研究において、翻訳の正確性と意味の一貫性を確認するための手法です。

例えば、調査票を日本語からベトナム語に翻訳した場合、別の担当者がそのベトナム語版を、日本語に再翻訳します。

このプロセスによって、翻訳された文が元の意味を正しく伝えているかを検証できます。

意味のズレやニュアンスの違いが見つかった場合は、調査票を修正します。

国によって異なる「回答反応」の違いを理解する

国によって、調査回答の反応(傾向)には違いがあります。

例えば、日本では「どちらでもない」といった中間回答の選択率が高い傾向があり、一方、ベトナムでは「非常にそう思う」「まったくそう思わない」といった極端な回答の選択率が高い傾向が見られます。

また、マレーシアなどの多民族国家では、文化的背景の違いから、全体的に回答が分散しやすく、ばらつきのある結果になりやすい傾向があります。

属性データの設計は「現地の実情」に合わせて調整する

収入区分や職業区分などのデモグラフィック属性は、調査対象国の実情に合わせて、選択肢の粒度や表現を調整することが重要です。

また、他国との比較を行う場合には、調査結果を横並びで比較できる選択肢となるよう、設計を工夫する必要があります。

海外調査の活用事例:中国ヘアケア市場のケーススタディ

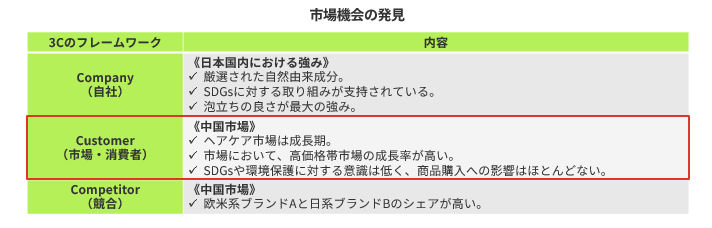

海外調査の活用事例として、中国におけるヘアケア市場を対象としたケーススタディをご紹介します。

ここでは、3C分析のうち「Customer(市場・消費者)」に焦点を当て、調査結果をまとめています。

1.市場機会の発見

上記の表より、中国のヘアケア市場は現在「成長期」にあり、特に「高価格帯の商品セグメント」において、成長率が高い傾向が見られることが分かります。

一方、SDGsや環境保護に対する意識は比較的低く、これらの要素が商品購入に与える影響はほとんどないようです。

2.ターゲットの理解

- ターゲットは、洗練されたややテクノロジー感のあるものを好む「流行敏感層」である。

- 自然系成分は、特別な理由があるというよりも、商品選択のベースとなっている。日本では「品質が良いもの」という意味合い。

- 自然系商品の中でも、インパクトがあって機能性の高さが伝わる成分が配合された商品に人気がある。

- 泡立ちの良さは、水質の違いにより、日本ほどの実感は得られないという結果が見られました。

まとめ:ブランドカルチャライズのポイント

ブランドカルチャライズとは、進出先の国・地域の消費者の「知覚」に合わせて、ブランドの表現を調整することです。

- 日本での訴求ポイントである「環境にも優しいヘアケア」は、中国では魅力と感じられていない。

- 中国でのターゲットは「ヘアケアによって気分もアゲたい若年層」である。お洒落や美容に関心が高く、流行にも敏感だ。

- 日本で使用しているグラフィックや広告は、やや落ち着いた印象が強く、中国のターゲットには合わない可能性がある。テクノロジー感やインパクトを意識した表現への調整が必要。

- ぼんやりと「自然系成分」と言うだけでは不十分。より具体的な成分(海藻成分X)を前面にアピールする。

- 使用感については「泡立ちの良さ」ではなく、「洗い上がりの髪がきしまず、指どおりが良い」ことをアピールする。

海外調査にまつわる、よくある質問

Q:3Cのフレームワークを活用した場合、調査の実施順は、Customer(市場・消費者)、Competitor(競合)でいいでしょうか。

はい。まずは市場全体の構造や消費者の動向を把握し、その後に競合企業の詳細を調べるのが一般的です。

Q:自社に調査対象国の言語がわかる人間がいなくても、海外調査はできますか。

はい、できます。調査会社に依頼する場合、多くは調査対象国の言語に対応しており、また、自社で調査票を作成する場合でも、翻訳を外部に依頼する・あるいは翻訳ソフトを活用することができます。

さらに、バックトランスレーション(例:英語→日本語→英語)や複数人によるチェックを行うことで、より正確な翻訳が可能となります。

Q:他にも海外調査で注意したほうがいいポイントがあれば教えてください。

国ごとに特性が大きく異なるため、事前にできる限りの情報収集が必要です。以下に、海外調査でよく見られる一般的な傾向を示します。

- 自由記述回答(FA)が多いと、回答離脱率が高くなる傾向があります(日本と比較)。

- アジア圏では、スマートフォンによる回答比率が高いです。

- フランスでは、法規制により「人種」に関する質問が禁止されています。

- 米国ではネットリサーチの普及率が低く、再回答率は10%未満。定点調査の実施は困難です。

- アジア圏では再回答率が約50%と比較的高めです。

- インドネシアやベトナムでは通貨の桁数が多いため、質問文または補足文で入力桁数の指定が必要です。

- 犯罪に関する質問は、殆どの国で不可能です。性に関する質問も同意を得た場合に限られます。

Q:二次情報データとして、個人のブログを参考にしてもよいのでしょうか。

はい。調査テーマに合致した内容であれば、個人ブログも「n=1」の貴重な知見となり得ます。

特に、広告色の強いインフルエンサーのブログよりも、ネガティブな意見も含めて率直に記述されている個人のブログのほうが、信頼できる場合があります。

無料ダウンロード『海外調査マニュアル』

本記事で解説した内容をまとめた資料「海外調査マニュアル~海外調査の基本と特徴・成功のポイント~」は、下記よりダウンロードすることができます(無料)。

おわりに(まとめ)

最後に、ここまで解説してきた内容をまとめました。今一度の確認に活用してください。 |

海外調査(グローバルリサーチ)とは、特定の国・地域における市場規模や構造、消費者動向、競合状況、文化的背景などを把握するためのマーケティング・リサーチです。

3C分析のフレームワーク(Customer・Competitor・Company)を活用することで、調査に必要な最小限の項目を効率的に網羅することが可能です。

海外調査では、翻訳など現地対応のカスタマイズが必要となるため、オンライン・オフラインを問わず調査期間・費用は、国内調査よりも長め・多めに見積もる必要があります。

一般的には、実施期間は約1か月、費用は100万円を超えるケースが多くなっています。

海外調査の実施前に意識すべきポイントは、

・各国の法規制の遵守

・個人情報保護やデータ規制への対応

・コンプライアンスの確認

・業界やテーマごとの特殊規制

以上の4点です。

加えて、

・文化的な違いによって生じる「自己準拠基準(自国基準で他国を判断すること)」

・バックトランスレーションによる翻訳精度の向上

・国ごとの回答傾向の違い

・属性情報(デモグラフィック)の取得方法と粒度

についても注意が必要です。

【参考文献】

『ブランドカルチャライズ』(久保山浩気 川崎訓著、クロスメディア・パブリッシング、2022年8月)/『マーケティングリサーチ入門』(星野崇宏 上田雅夫著、有斐閣、2018年12月)