3C分析をわかりやすく解説|目的、事例、無料テンプレート

>>無料ダウンロード【お役立ち資料】「3C分析」の基本と調査の活用方法

目次[非表示]

- ・はじめに

- ・3C分析とは

- ・3C分析のテンプレート

- ・環境分析の代表的なフレームワーク

- ・3C分析の有用性

- ・3C分析の手順

- ・3C分析の活用事例

- ・「3C分析」にまつわる、よくある質問

- ・Q:【①市場・顧客】分析において、二次データを得る適切な方法はありますか。

- ・Q:【①市場・顧客】分析で利用する二次データに優先順位はありますか。

- ・Q:3C分析のフレームワークでアンケート調査を行う場合、【①市場・顧客】【②競合】【③自社】の各分析ごとに、切り分けて調査するのでしょうか。

- ・Q:3C分析のフレームワークには、必要に応じて、項目を追加してもいいのでしょうか。

- ・無料ダウンロード『リサーチャーが解説!「3C分析」の基本と調査の活用方法』

- ・おわりに

はじめに

事業戦略を立てる際に基礎となる「3C分析」について、マーケット(市場)のニーズを調査するプロのリサーチャーが、具体的な事例を交えて解説していきます。

この記事を読んで分かること、できるようになること

●3C分析の意味、基本を、事例とともに理解できる。

●3C分析のテンプレートを正しく活用し、手順に沿って、自分で分析ができるようになる。

●3C分析に関するQ&Aやまとめ資料を、無料でダウンロードできる。

解説は、マーケティングコンサルタント会社勤務をはじめとして、主要調査会社での勤務・常駐経験が豊富(産業調査10年、消費者調査20年)なリサーチャー井上氏です。

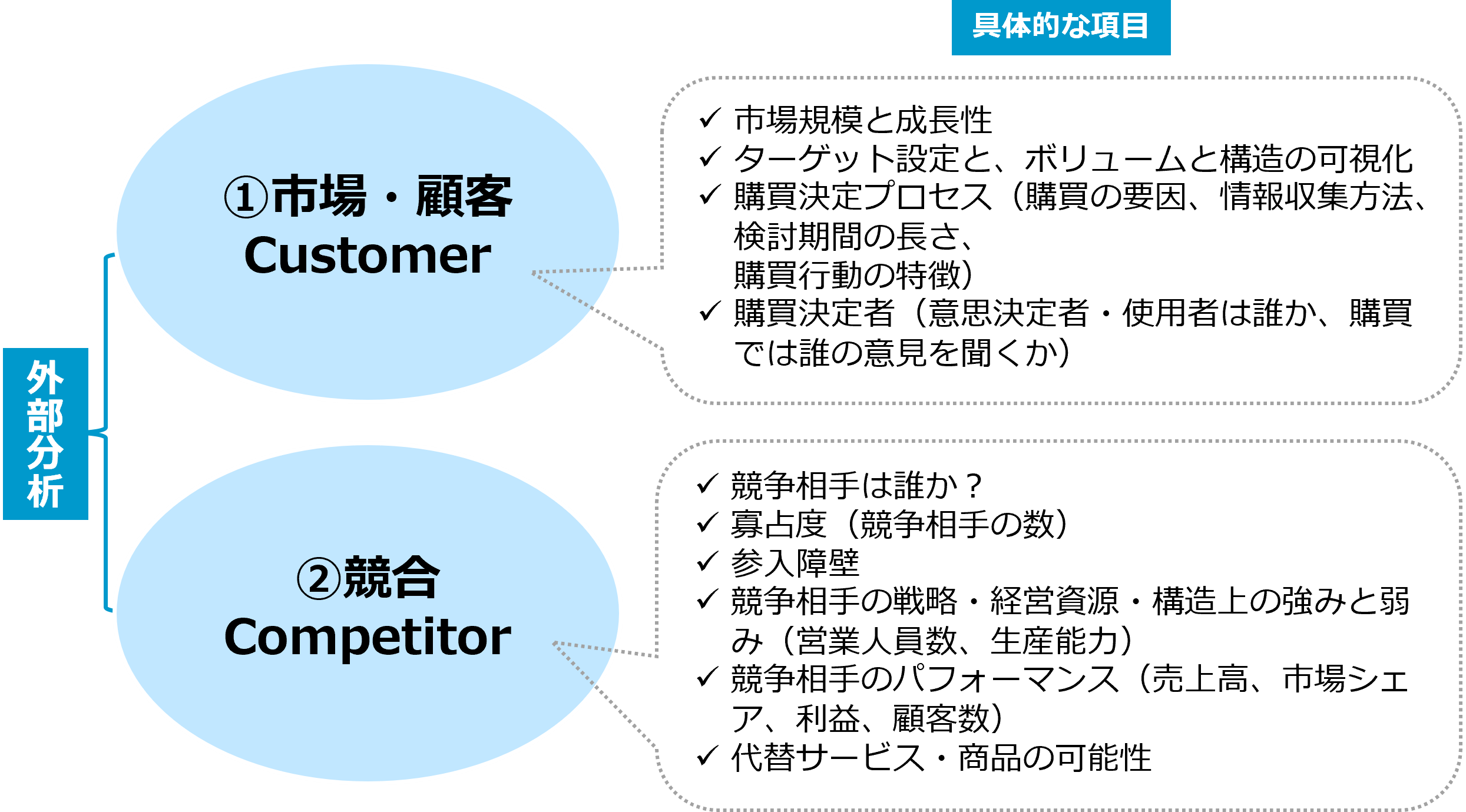

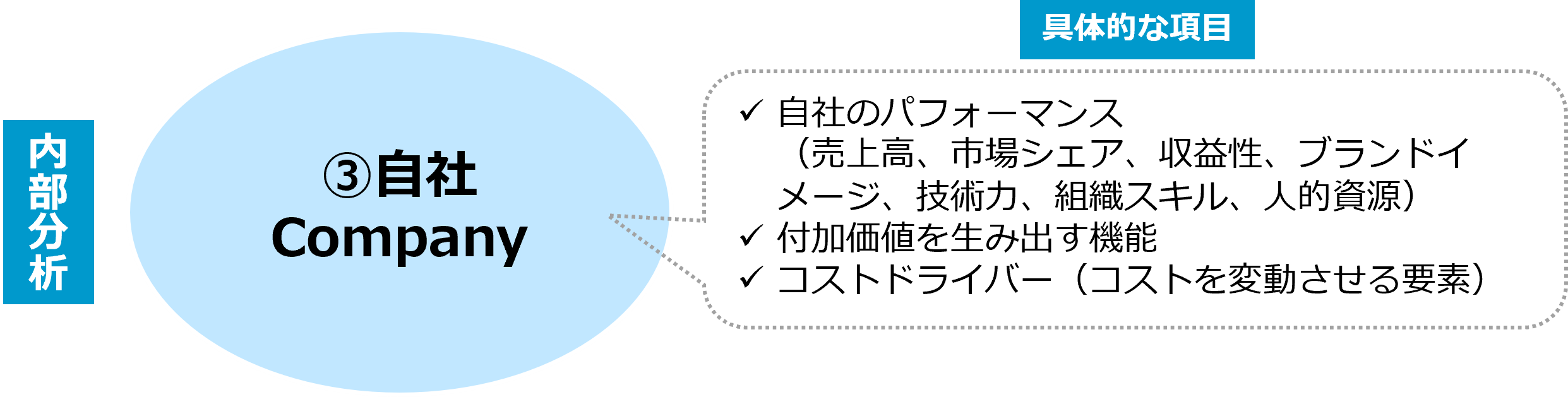

3C分析とは

3C分析とは、マーケティング戦略や自社の事業計画のプランニングを目的として、市場・顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から分析をおこなう手法のことです。3つに共通する頭文字「C」を取り、「3C分析(さんしーぶんせき)」と呼ばれています。

企業は事業戦略を策定するとき、企業の外部と内部の現実を正確に把握することが大切なため、情報整理=環境分析をおこないます。その環境分析の代表的なフレームワークの1つが、3C分析です。

3C分析のテンプレート

下記が3C分析のテンプレートになります。

※外部の環境を分析することを「外部環境分析(マクロ環境分析)」、内部の環境を分析することを「内部環境分析(ミクロ環境分析)」と言います。

※3C分析の基本のフレームワークですので、実務上、全ての項目を厳密に網羅するわけではありません。

環境分析の代表的なフレームワーク

3C分析をはじめ、環境分析に使用するツールのことをフレームワークと言います。漏れや重複(ヌケ・モレ・ダブリ)を防ぎながら必要な情報を整理するためにとても有効です。

代表的なフレームワークは以下の3つです。

■PEST分析

外部環境分析のフレームワークで、政治《Politics》・経済《Economy》・社会《Society》・技術《Technology》を網羅する分析手法です。

⇒【PEST分析について詳しい解説記事はこちらから】

■3C分析

市場・顧客《Customer》、競合《Competitor》、自社《Company》のうち、市場・顧客《Customer》と競合《Competitor》が「外部環境分析」、自社が《Company》「内部環境分析」です。

前述のテンプレートがこちらに該当します。

■SWOT分析

外部環境分析では、市場における機会《Opportunities》を探り、自社にとっての脅威《Threats》を見出します。 内部環境分析では、自社の強み《Strength》と弱み《Weakness》を把握し、これら4つの要素を組み合わせて全体を把握する手法です。

⇒【SWOT分析について詳しい解説記事はこちらから】

3C分析の有用性

3C分析は、整合性のある事業戦略の立案時に、威力を発揮します。

3C分析の提唱者である大前研一氏が、著書『The Mind of the Strategist』で述べているように、3つのCは、相互の関係や比較の上で成り立つもの、つまり相対的なものです。

例えば『ターゲットである「顧客」のニーズ』と『「自社」がアピールするセールスポイント』がマッチしていたとしても、『「競合」がそれを上回る価値をもったセールスポイントの打ち出しに成功』した場合、「自社」の商品は売れなくなります。

あるいは、「自社」と「競合」が『同じターゲットに対して、同じセールスポイントを打ち出した』場合、「顧客」は両社それぞれの価値を区別できなくなってしまいます。そうなれば価格競争のスパイラルとなり、「競合」とともに共倒れになることもあります。

3C分析の手順

まずはじめに「①市場・顧客《Customer》」、次に「②競合《Competitor》」、最後に「③自社《Company》」という順に実施するのが基本です。

より具体的に言うと、「どこで戦うのか?」を決める「市場・顧客」を定めてから、「競合」を決めた上で「自社」の強みを最大限に活かす打ち手を決めます。

ただし、実際には「競合」がわかってから「市場・顧客」を再度分析し直すといったように、マーケティングリサーチプロセスにおいて、3つのCの間を行き来することも少なくありません。

3C分析の活用事例

3C分析の主な目的は「企業の事業戦略の策定」ですが、マーケティングリサーチの実務において、3C分析のフレームワークの「視点」をもって、市場を俯瞰していくこともあります。

着物メーカーの事例

こちらの事例は、「③自社(経営資源等)」について洗い出す前段階という位置付けで、検索で得られる「二次データ」を利用し、「①市場・顧客」と「②競合」の概況を俯瞰する事例です。

■【①市場・顧客】の分析│市場規模と成長性の調査

国内の着物関連市場は、人口減少や着付けの難しさなども相まって、このところ縮小を続けています。2007年の市場全体の売上高は4,700億円でしたが、10年後の2017年は2,880億円と大きく減少しました。

メーカーや問屋(卸売り)、呉服店の中には採算がとれず、撤退・経営破綻する企業も増えてきています。(市場規模と成長性)

ただし、ミクロな視点でみると、観光客や若い女性を対象とした着物レンタルショップは着実に増加しています。

自分で着付けをしたり、面倒なメンテナンスといった手間を省いたレンタル方式が定着し、卒業式などのハレの日に限らず、SNSにアップすること(インスタ映え)を狙って、普段でも着物姿になりたいという若い女性のニーズに応えています。

つまり、市場を新しい切り口でみると、伸びている市場もあることがわかります。(市場規模と成長性)(ターゲット設定)

■【②競合】の分析│競合の調査

次に「競合」について考えてみます。注目したいのは『販売チャネル』です。

着物販売は、従来「催事や店舗」が中心でしたが、動画コンテンツやSNSなどの普及にともない、「メーカーによるインターネット販売」が増加し、10万円程度で一式揃えられる格安ショップなども売り上げを伸ばしています。

また、「メルカリ」などに代表されるフリーマーケットアプリによる個人間での売買も増加。さらに、SNSなどを利用した着物のやりとりである「お譲り会」の取扱量も増えています。

このように既存の販売チャネルを利用しない市場が、近年、急速にそのシェアを拡大しています。

これらの新しいサービスは「代替サービス・商品の可能性」に当てはまり、潜在的な競合になります。

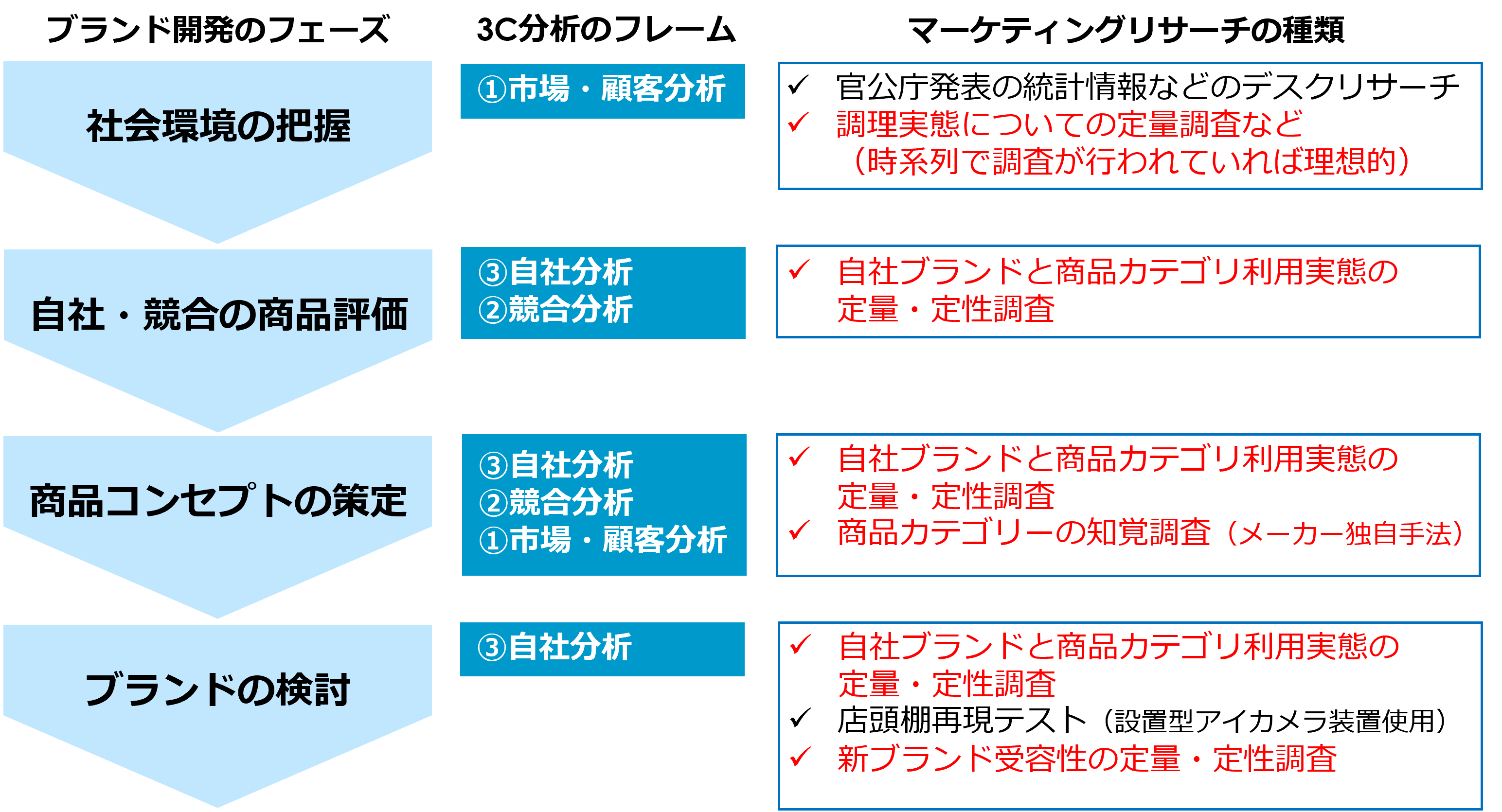

食品メーカーの事例

続いて、大手食品メーカーの「メニュー用調味料※1の、成熟ブランドの再活性化」の事例です。

ここでは着物の事例と同様「二次データ」も利用しますが、アンケートによる定量・定性調査の結果である「一次データ」も利用しています。

ブランド開発のフェーズごとに詳しく解説していきます。

※1:基礎調味料を複合させて調理にすぐ使える形で提供された調味料のことです。

■前提

ブランドの発売

《メニュー用調味料のAブランド》が発売されたのは、日本の食の洋風化・簡便化が本格化した1978年です。

《Aブランド》は、まだ日本の食卓では馴染みのなかった大皿の中華料理として提案されました。ポイントは、勃興期を迎えていたファミリーレストランで食べられる本格中華料理が家庭で簡単に食べられることでした。

《Aブランド》はテレビCMでも人気を博し、1990年代半ばまで順調に成長しました。

市場の転機

2002年に競合企業が《和食のメニュー用調味料B》を発売すると、市場に転機が訪れました。「和食メニュー用調味料」というカテゴリーが生まれ、中華中心だったメニューの領域が拡大しました。

2007年以降は、2008年のリーマンショックによる不況の影響もあり、安価な「もやし」を使ったメニューが人気を博し、《別の競合企業のCブランド》が躍進しました。

2009年頃には、さらに競合企業各社のブランドがヒット、市場の競争が激化するとともに、新規参入プレーヤー企業の売上が市場規模に上乗せされる形で拡大。市場に開拓の余地があることをうかがわせました。

《Aブランド》の反転攻勢

この状況下、《Aブランド》のシェア拡大の主役となった新商品が、2012年8月から首都圏で、2013年2月から全国で、発売されました。

首都圏でのシェアは8月の4%から、10月に23%へと急増。売上目標も、当初の27億円から40億円への上方修正が見込まれました。

■フェーズ1.【①市場・顧客】の分析│社会環境の把握

《メニュー用調味料Aブランド》のマーケティング担当者は、新商品開発を進めるにあたり、まず社会環境をチェックしました。

|

●総務省の発表によれば、15~64歳の女性の就業率は62.5%と過去最高を記録していた。(デスクリサーチ:二次データ)

●忙しい時間が増えると、夕食の支度にかかる時間が短縮される。1994年当時、夕食の支度にかける時間が1時間未満の主婦は36%だったが、2003年に47%に増加していた。(デスクリサーチでデータ取得or「調理実態について」の定量調査を実施)

以降、調理時間の短縮化は進んでいることが推察された。

|

以上の結果から、マーケティング担当者は、『忙しい消費者のニーズにメーカーは十分に応えているか』という疑問を抱きました。

■フェーズ2.【③自社】【②競合】の分析│ 自社・競合の商品評価

続いてマーケティング担当者は、【③自社】分析に着手しました。(自社商品と商品カテゴリの定量・定性調査を実施)

その結果、競合ブランドも消費者に高く評価されていることがわかりました。競合ブランドはデフレ経済の中で、もやしなど人気の食材を用いたメニューを開発、メニューラインの幅を広げていました。

自社分析において《Aブランド》は、「本格的」「メイン」「こってりした味」という評価を得る一方、「手間」と言う点で、若干マイナス評価もみられました。

調理経験の浅い20~30代主婦は、上の世代に比べて「献立」の悩みが深いはずなのに、《Aブランド》はこの層からの支持を十分に得ていないことがわかったのです。

■フェーズ3.【③自社】【②競合】【①市場・顧客】の分析│商品コンセプトの策定

以上の分析結果から導出される仮説をマーケティング担当者は考えました。

|

●なぜ競合ブランドの売り上げが伸びているのか?《Aブランド》のユーザーは競合ブランドも使っており、自社と競合の顧客は、その違いをはっきりとわかってはいないのではないか?(定量・定性調査による仮説検証を実施)

●競合ブランドは、どちらかというと副菜にシフトしており、《Aブランド》を含めてメニュー用調味料は、『「メインのおかずをどうするか」という主婦の悩み』に、十分にこたえられていないのではないか?

|

という仮説を立てて、そこにチャンスがあるのではと考えました。

そして仮説を検証すべく用いたのは、《Aブランド》のメーカーが独自に開発した調査手法※1でした(詳細は不明ですが、定量・定性調査が含まれると推察されます)。

※1:《Aブランド》のメーカーは、消費者が「商品をどのようなカテゴリーとして知覚しているのか」を知る調査手法によって、多くのヒット商品を生み出していました。

調査結果から導き出された知見は、

●メインとなるおかずで家族みんなが食べられるかどうか ●少ない材料で手早く調理できるかどうか |

ということでした。

そして、調理の専門家のアドバイスを参考にして完成した商品コンセプトとターゲットは以下の通りです。

|

●【商品コンセプト】

子供も大人も満足する抜群のメインおかずが15分で作れる。唯一の合わせ調味料。

●【ターゲット】

これまでの《Aブランド》の購入率が低い、毎日の夕食の献立に悩んでいる20~30代の若年主婦層。 ちなみに、この層の一番の悩みは「子供が喜んで食べてくれるかどうか」でした。 |

■フェーズ4.【③自社】の分析|ブランドの検討

商品コンセプトに基づく新商品は『和風・洋風』の商品でした。そのためこの新商品に対して《Aブランド》を使うことは、当初考えられていませんでした。なぜなら《Aブランド》は長年『本格中華ブランド』と考えられていたからです。

マーケティング担当者はこの「《Aブランド》は『本格中華ブランド』である」という既成概念を疑ってみました。そして新商品に《Aブランド》を使うべきかどうかを知る目的で、自社のブランドが持つ資産価値(ブランドエクイティ)をチェック(調査)することにしました。(ブランドイメージの定量・定性調査)

調査にて《Aブランド》から連想される言葉を自由に挙げてもらうと、第1位は「おいしそう」、2位以下は「作り方が簡単」「本格」「手軽」「中華」と続き、意外にも社内で考えられていたほど「中華」だけに強く連想されているわけではないという結果でした。

要するに《Aブランドは》、《「簡単に、おいしいメニューの素」のブランド》として定着していたわけです。

この結果から、《Aブランド》の傘下で新商品展開が現実性を帯びてきましたが、マーケティング担当者はさらに検証を重ねました。

●店頭棚再現テスト

まず一つは、設置型アイカメラ装置を使用した店頭棚再現テストを行い、棚における《Aブランド》の有無でどの程度の違いがあるのかを、消費者が向ける視線で測定しました。

その結果、《Aブランド》を用いた方が、消費者の視線がより長い時間向けられることがわかりました。

●ブランド受容性の定量・定性調査

さらに、《Aブランド》のヘビーユーザーとミドルユーザーに対して、新商品に《Aブランド》を用いることに抵抗感があるか、を尋ねました。(ブランド受容性の定量・定性調査)

結果、《Aブランド》に和風メニュー新商品が登場しても、既存ユーザーに抵抗がないことが確認されました。

■フレームワークのまとめ

当事例の3C分析のフレームワークをまとめると以下のようになります。

※下記「マーケティングリサーチの種類」の、黒字は「おこなわれた調査の例」、赤字は「アンケートによる定量調査や定性調査が含まれると推察」です。

「3C分析」にまつわる、よくある質問

Q:【①市場・顧客】分析において、二次データを得る適切な方法はありますか。

最も一般的な方法は、市場規模についてはデスクリサーチによって、富士経済グループや矢野経済研究所の出版物のプレスリリースを検索することです。

しかし既存市場ではなく新規市場の市場規模を推定したい場合は、粗々でいいのでフェルミ推定を使ったり、アンケート調査(スクリーニング調査で十分)で推定ユーザー人数を算出&推定した1人当たり利用金額を掛け合わせて市場規模を推定することもあります。

Q:【①市場・顧客】分析で利用する二次データに優先順位はありますか。

優先順位が高い順に、以下の通りとなります。

1.官公庁資料

2. 業界団体資料

3. シンクタンク、総研、金融機関資料

4. 民間産業調査会社資料(富士経済グループ、矢野経済研究所)

5. 新聞・雑誌・出版記事

6.民間企業のプレスリリース記事

なお、市場規模(金額・数量)の時系列推移では、「4.民間産業調査会社資料(富士経済グループ、矢野経済研究所)」が最もよく活用されています。

Q:3C分析のフレームワークでアンケート調査を行う場合、【①市場・顧客】【②競合】【③自社】の各分析ごとに、切り分けて調査するのでしょうか。

いいえ、3つの分析はきれいに切り分けることはできません。一つの定量調査・定性調査の中に、2つないしは3つの分析内容が含まれるケースのほうが多いです。

Q:3C分析のフレームワークには、必要に応じて、項目を追加してもいいのでしょうか。

はい、必要に応じで項目を追加することは大切です。今回ご紹介した2つの事例のような商品開発を目的としたマーケティングリサーチでは、商品カテゴリー、時代やトレンドに合わせた追加項目が必要でしょう。

下記は、時代に合わせるために追加することが想定できる項目案になります。

●【①市場・顧客】:ターゲットの解像度を上げたい→ペルソナ分析、カスタマージャーニーなど

●【②競合】:競合への評価を知りたい→定量調査・定性調査の他に、ソーシャルリスニングなど

●【③自社】:自社への評価を知りたい→定量調査・定性調査の他に、エゴサーチ(口コミ・SNS・メディアでの取り上げられ方)

無料ダウンロード『リサーチャーが解説!「3C分析」の基本と調査の活用方法』

本記事で解説した『3C分析とは』についてまとめた資料は、下記よりダウンロードすることができます(無料)。3C分析のテンプレートも含まれているので、ダウンロードして、本資料を参考に、自社の検討課題に沿った3C分析を進めてください。

おわりに

ここまでリサーチャーによる3C分析の基本と活用方法を解説してきました。下準備から調査の実施、その活用方法について、一連の流れをご理解いただけたことでしょう。

事例を参考に、市場や顧客・競合の環境をつかんで、自社の強みと弱みの両方を明らかにし、成功要因を探り、戦略の立案につなげていただけたら幸いです。

【参考文献一覧】

『[新版]MBAマネジメント・ブック』(グロービス・マネジメント・インスティテュート著、ダイヤモンド社、2002年2月)/『ブランド戦略論』(田中洋著、有斐閣、2017年12月)/『マッキンゼーで叩き込まれた 超速フレームワーク』(大嶋祥誉著、三笠書房、2020年3月)/『電通現役戦略プランナーのヒットをつくる「調べ方」の教科書』(阿佐見綾香著、PHP研究所、2021年10月)