ブランド認知度調査とブランドイメージ調査のポイントを解説

>>無料ダウンロード【お役立ち資料】ブランド認知度・ブランドイメージ調査のポイント

目次[非表示]

- ・はじめに

- ・ブランド認知度調査とは?ブランドイメージ調査とは?

- ・「ブランド認知」と「ブランドイメージ」の違い(調査における位置づけ)

- ・ブランド認知度調査について

- ・「ブランド再生」と「ブランド再認」

- ・ブランド認知度調査の重要点とその根拠

- ・調査の実施|『ブランド再生』の設問票例

- ・調査の実施|『ブランド再認』の設問票例

- ・アウトプット例|「想起率比較」と「トップオブマインド分析」

- ・ブランドイメージ調査について

- ・ブランドの認知者に対しておこなう「ブランドイメージ調査」

- ・ブランドイメージ調査の分析方法

- ・調査の実施|『ブランドイメージ調査』の設問票例

- ・アウトプット例|「ギャップ分析」と「コレスポンデンス分析」

- ・参考:ブランドイメージ調査の「イメージ項目例」

- ・ブランド認知度調査におけるよくある質問

- ・Q:ブランド認知度調査では、純粋想起と助成想起のどちらを先に聞いたほうがいいのでしょうか。

- ・Q:助成想起の設問はランダマイズ表示にしたほうがいいのでしょうか。

- ・Q:「想起率比較」は集計結果をそのままグラフにすればいいと思いますが、「トップオブマインド分析」ではソフトやツールを使うのでしょうか。

- ・ブランドイメージ調査におけるよくある質問

- ・無料ダウンロード「ブランド認知度・ブランドイメージ調査のポイント」

- ・おわりに~定期的な実施がブランドの「健康診断」になる

はじめに

「ブランド認知度調査」と「ブランドイメージ調査」は、似ている言葉のため、2つの違いを理解されていない方も多いのではないでしょうか。

ここではこの2つの調査の違いを中心に、その正しい意味、それぞれの実施目的、設問・アウトプット例、活用方法について、分かりやすく解説していきます。

この記事でわかること・できること

●一般的な「ブランドイメージ調査」と「ブランド認知度調査」のやり方がわかる。

●「ブランドイメージ調査」と「ブランド認知度調査」の違いが分かる。

●調査結果を活用し、ブランド認知度向上に繋げる方法を、知ることができる。

●「ブランドイメージ調査」と「ブランド認知度調査」に関するマニュアルを無料でダウンロードできる。

ブランド認知度調査とは?ブランドイメージ調査とは?

ブランド認知度調査とは、ある特定の商品やサービス、企業ブランドが、世間や市場においてどのぐらい認知されているのかを調べる調査のことです。

ブランドイメージ調査とは、対象とするブランドの認知者に対して、どのようなイメージを持っているのかを調べる調査のことです。

マーケティングにおいて、自社の商品やサービス・企業ブランドが、どのぐらい市場内で認知されているのかという現状を知ることはとても大切です。競合他社と比較し、市場内での立ち位置を明らかにすることで、課題が見え、市場に占める割合を拡大させていくための次の戦略を立てることができるからです。

そのためにおこなう調査が「ブランド認知度調査」と「ブランドイメージ調査」になります。

「ブランド認知」と「ブランドイメージ」の違い(調査における位置づけ)

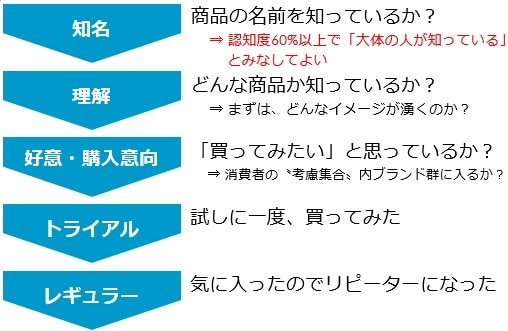

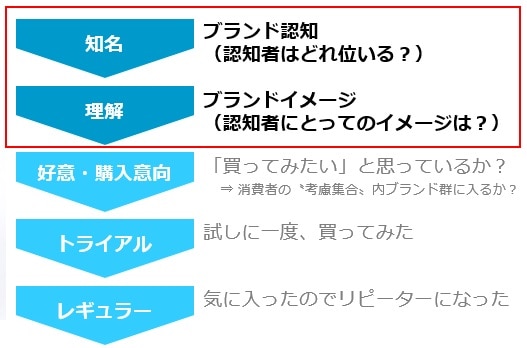

「ブランド認知」と「ブランドイメージ」の、調査における位置づけを確認しましょう。下記はDAGMR理論(注1)による、知名から顧客化までの購買モデルです。

まずは「知名」ですが、消費者に知られていなければ商品は「存在しない」ということになります。

そして「知名」の測定が「ブランド認知度調査」、「理解」の測定が「ブランドイメージ調査」にあたります。

「知名」から「レギュラー」段階まで一貫した調査例もありますが、ここでは「知名」と「理解」のみを解説していきます。(注2)

(注1)DAGMR理論とは、R.H.Colleyが1961年に提唱した理論。広告効果測定のための広告目的定義が目的。各プロセスごとに目標値を設定、達成度合いをみる。

(注2)DAGMR理論モデルでは、指標スコア算出のため「理解」で機能・効能などを詳しく聞くこともあるが、ここでは「ブランドイメージ」に限定。

ブランド認知度調査について

「ブランド再生」と「ブランド再認」

重要なKPI指標となる「ブランド認知度」ですが、ブランド認知(知名)の指標には、『ブランド再生』と『ブランド再認』の2種類があります。

ブランド再生とは

『ブランド再生』は「純粋想起」と呼ばれています。調査の際、商品カテゴリーのうち知っているブランド名を回答者に挙げてもらい、一番最初に想起されたブランドのスコアは「第一再生率」「マインドシェア」と呼ばれて重要な指標となります。

ブランド再認とは

『ブランド再認』は「助成想起」と呼ばれています。調査の際、ブランド名・ロゴ・パッケージ写真などを提示し、そのブランド名を知っているかを尋ねます。

設問形式は、「ブランド名だけ」「ロゴやマークも提示」「パッケージなどのビジュアルも提示する」など様々ではありますが、調査のポイントとしては、回答者の誤認を防ぐために、ビジュアル提示が望まれます。

ブランド認知度調査の重要点とその根拠

ブランド認知度調査では、再生(純粋想起)と再認(助成想起)の両方を測定することが重要です。主な理由は3つあります。

①脳の異なった部位等で保存されていると考えられているから

再生と再認は、脳の異なった部位・経路で保存されていると考えられています。

②それぞれの記憶が、異なった購買意思決定場面で機能するから

「再生」は、購買意思決定初期に消費者の『考慮集合』に含まれるために役立ち、インターネットで検索されるためにも、再生率は重要な指標となります。

一方、「再認」は、消費者が店頭などでブランドを認知して、熟考することなく購買するときに役立ちます(詳細は後述参照) 。

③ブランドの成熟段階に対応して、再生率と再認率を使い分ける必要があるから

例えばトヨタやスターバックスなど、すでにブランド名が浸透した成熟ブランドの場合、再認率はほぼ100%の天井に届いていることがほとんどです。

こうした場合、競合ブランドとの比較で第一再生率が、ブランド管理上、重要な指標(KPIの一つ)となります。

(注)『ブランド戦略論』(田中洋著 有斐閣、2017年)を参考に作成。

調査の実施|『ブランド再生』の設問票例

ヒントが与えられてから答える「再認(助成想起)」に比べ、「再生(純粋想起)」のほうが、消費者にとってブランド関与度が高い、という点は想像に難くありません。

※ただし、ブランド関与度が相対的に高い高額商品(自動車など)では、再生(純粋想起)の影響が強く、日用消費財(FMCG)では、店頭での検討時間が短く、再認(助成想起)の影響が高い傾向にあります。

通常、ブランド名を3つから5つまで挙げてもらうケースが多いですが、挙げてもらうブランドの数は、カテゴリー特性と調査目的を勘案し決めてください。

設問:ビール銘柄でご存じの銘柄を教えてください。(FA) 一番目に思い浮かぶ銘柄( ) 二番目に思い浮かぶ銘柄( ) |

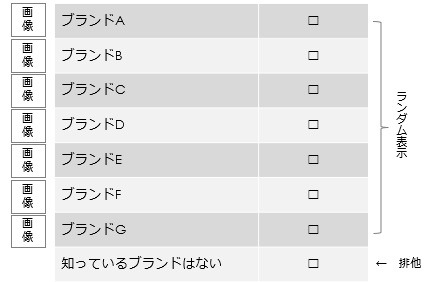

調査の実施|『ブランド再認』の設問票例

「知っている」「聞いたような気がする」「知らない」と中間の選択肢を入れた3段階で聞き、「聞いたような気がする」を再認スコアとして含めるか含めないかを検討するケースもありますが、ここでは回答しやすく集計もしやすい、シンプルな設問票を示します。

設問:以下のビール銘柄でご存じの銘柄をすべてお選びください。(MA) |

アウトプット例|「想起率比較」と「トップオブマインド分析」

スコアは、再認(助成想起)が再生(純粋想起)を上回る傾向にあります。想起率の順位は再生と再認で異なりますし、再生が再認を上回るケースもあります。

また、トップオブマインド(TOP OF MIND)分析では、再生(純粋想起)と再認(助成想起)のスコアを、散布図のマトリクスにします。

「想起率比較」と「トップオブマインド分析」のアウトプット例の画像は、資料にて紹介していますので、合わせて参考にしてください。

ブランドイメージ調査について

ブランドの認知者に対しておこなう「ブランドイメージ調査」

ブランドには、機能・効能をはじめとして、使うことや所有することから得られるベネフィット(便益)など、多様なイメージがあります。

特にCMによって消費者に印象づけられたイメージは強力です。そしてブランドに対するイメージは、企業側と消費者側で必ずしも一致していないのが現実です。

先述した通り、ブランドの認知度を測定した後、対象ブランドの認知者に対して、どのようなイメージを持っているのかを調べる調査が「ブランドイメージ調査」です。

ブランドイメージ調査の分析方法

ここでは、2種類の分析方法を取り上げて解説していきます。

1つ目は、ブランドイメージのスコアを、競合ブランドとの比較で可視化する「ギャップ分析」です。

2つ目は、市場の構造のなかで、(消費者の頭の中では)自社ブランドと競合ブランドがどのようなポジションを占めているのかを俯瞰できる「コレスポンデンス分析」です。

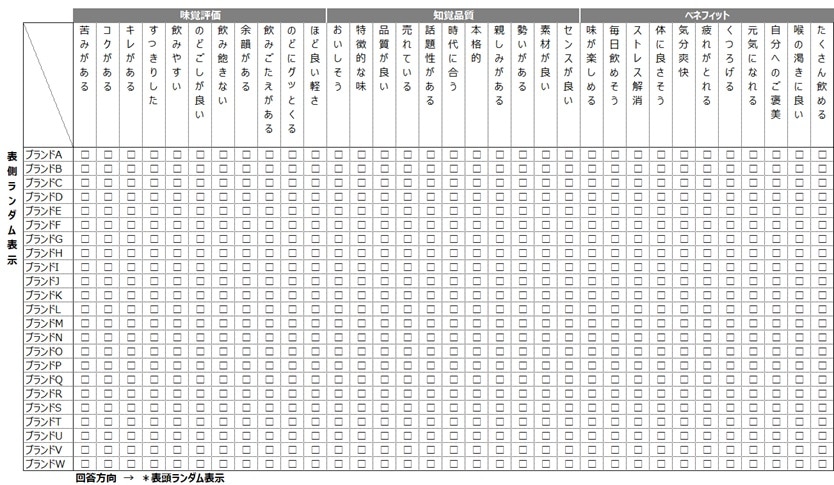

調査の実施|『ブランドイメージ調査』の設問票例

事例として、「ビール類飲料について、主要ブランドごとに消費者が感じているイメージ」を聞く調査を行うとします(各ブランドの認知者対象)。

設問:以下のビール銘柄のイメージについて、あてはまると思うものをお選びください。(MTMA) |

アウトプット例|「ギャップ分析」と「コレスポンデンス分析」

「ギャップ分析」では、各ブランドイメージのスコアをブランド間で比較します。全体との比較、競合との比較で、自社ブランドのスコアを確認します。

「コレスポンデンス分析」では、二次元上で「回答パターンが似ているもの同士を近く」に、「似ていないものを遠く」にプロットする手法で、データを感覚的に俯瞰することができます(Excel統計、SPSSなど専用ソフトが必要です)。

「消費者にどのブランドがどういうイメージで捉えられているのか?」「 自社ブランドと競合している他社のベンチマークブランドは何か?」が分かります。

アウトプット例の画像を資料にて紹介していますので、合わせて参考にしてください。

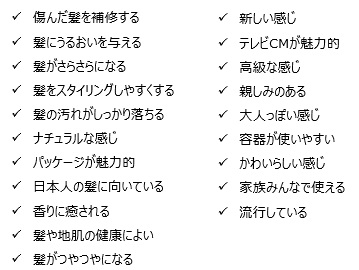

参考:ブランドイメージ調査の「イメージ項目例」

イメージ項目は、商品・サービスのカテゴリーごとに様々です。ここでは、代表的なFMCG(Fast Moving Consumer Goods)であるシャンプーの、ブランドイメージ項目の例を掲載します。

(注)『課題解決! マーケティング・リサーチ入門』(田中洋編著、リサーチナレッジ研究会著 ダイヤモンド社、2010年)を参考に作成。

他にも、汎用的なブランドと消費者の関係性(リレーションシップ)を測定する場合の「自分に合うブランドである」「期待を裏切らないブランドである」などの全32項目の例を、資料内にてご紹介しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

ブランド認知度調査におけるよくある質問

Q:ブランド認知度調査では、純粋想起と助成想起のどちらを先に聞いたほうがいいのでしょうか。

必ず純粋想起をフリーアンサー(FA)で聞いた後に、助成想起を複数回答(MA)で聞くことが鉄則です。

Q:助成想起の設問はランダマイズ表示にしたほうがいいのでしょうか。

はい。ランダマイズ表示をしないと回答が偏りやすくなるリスクが大きくなります。選択肢の最後の「知っているブランドはない」のみ、ランダマイズから外し、排他設定とします。

Q:「想起率比較」は集計結果をそのままグラフにすればいいと思いますが、「トップオブマインド分析」ではソフトやツールを使うのでしょうか。

いいえ、「想起率比較」で使ったスコアを、グラフ化(散布図)するだけでマトリクスは完成します。純粋想起と助成想起のスコアの平均値を算出し、散布図内に軸を書き加えてください。

ブランドイメージ調査におけるよくある質問

Q:ブランドイメージ項目の数の目安はあるのでしょうか。

特別な目安はありません。ビール類飲料の例では33項目としましたが、これは対競合対策を含め、分析で最低限必要なイメージ項目の例です。

実際、KPIに設定して時系列推移をチェックしているのは、全ての項目ではありません。ケースバイケースで、KPI設定項目のみを調査で使うということもあります。極端に少ないか多すぎることがなければ、問題ありません。

Q:ブランドイメージ調査では、ギャップ分析とコレスポンデンス分析を両方行ったほうがいいのでしょうか。

はい。コレスポンデンス分析の結果は、競合を含めた市場の姿を一目で俯瞰できるという点でメリットは大きいですが、各項目の出現率(スコア)まではわかりません。まずは、集計結果をグラフ化したギャップ分析によって傾向を把握することが重要です。

時系列推移で〝ブランド診断〟を行う場合、重要なイメージ項目がKPIの一つとなることもあります。コレスポンデンス分析を行えない場合でも、ギャップ分析結果は貴重な知見となります。

無料ダウンロード「ブランド認知度・ブランドイメージ調査のポイント」

本記事で解説した内容についてまとめた資料は、下記よりダウンロードすることができます(無料)。こちらの資料では、サイトには載っていないアウトプット例の画像なども掲載しています。

無料ですので、下記よりダウンロードして、活用していただければ幸いです。

おわりに~定期的な実施がブランドの「健康診断」になる

ブランド認知度調査およびブランドイメージ調査について、共通して大切なことは、同じ調査を定期的に実施することです。

定期的に行うことで、各ブランドとイメージワードが変動するため、「自社ブランドが狙い通りに消費者の心の中でイメージされているのか?」のような、ブランドの「健康診断」にもなります。

どちらの調査も、商品やサービスひいては企業自体の成長には欠かせない調査です。正しく理解をして、実のある調査にしていきましょう。

【参考文献】

『ブランド戦略論』(田中洋著、有斐閣、2017年12月)、『課題解決!マーケティング・リサーチ入門』(田中洋編著、リサーチナレッジ研究会著、ダイヤモンド社、2010年8月)