この記事でわかること

本記事では、海外市場への進出を検討・実施している企業に向けて、海外調査の結果をどのように活用すべきかを具体的に解説します。特に、調査から得られる「インサイト」の重要性に焦点を当て、商品開発・マーケティング・経営企画・営業など、各部門での活用事例や、フィージビリティスタディ(実現可能性調査)の実践例も紹介します。

このような方におすすめ

- 海外調査を実施したが、結果の活かし方に悩んでいる方

- 商品開発・マーケティング・経営企画・営業など、部門別の活用事例を知りたい方

- フィージビリティスタディの実践例を探している企画職・管理職の方

海外調査における市場調査とインサイトの重要性

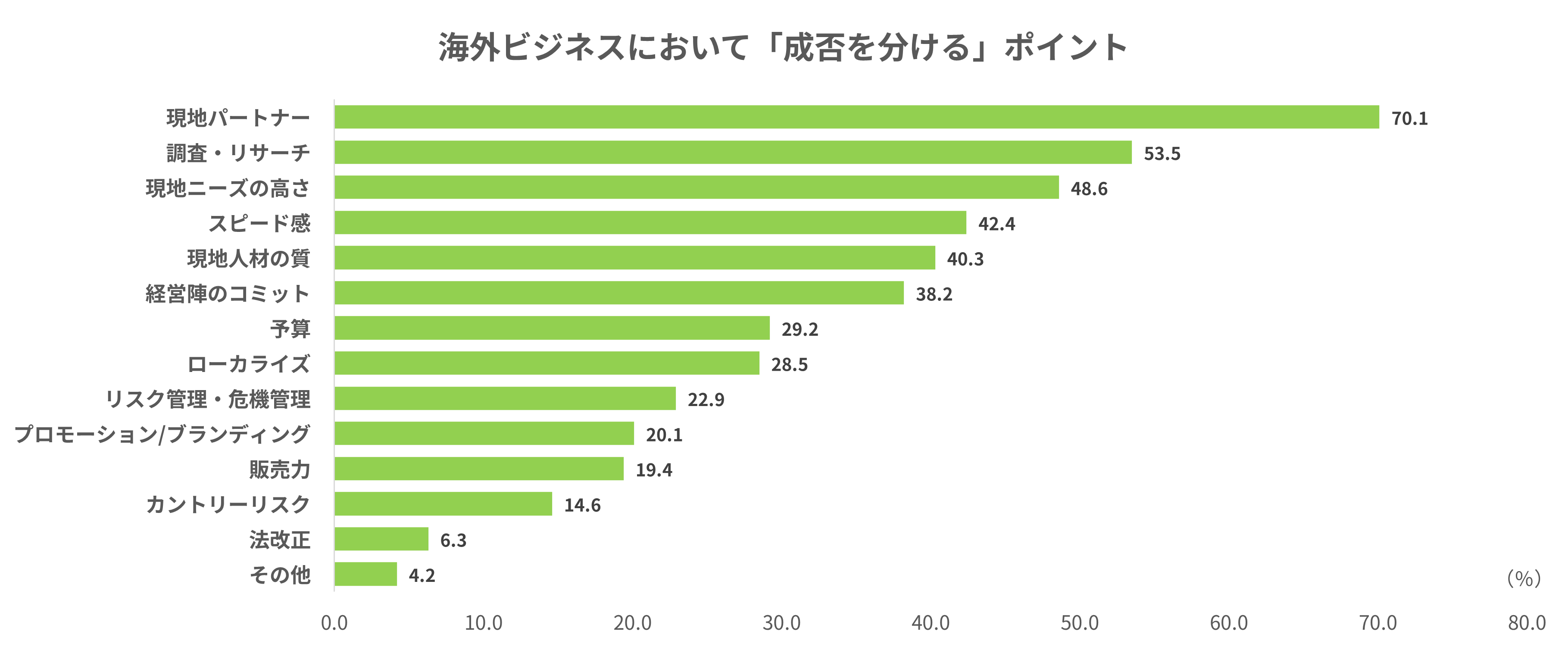

海外に進出する企業にとって、「調査・リサーチ」は極めて重要な取り組みです。市場調査は、現地での成功を左右する鍵となり、文化や価値観、消費者の行動パターンを把握することで、製品やサービスの受容性を高めることが可能になります。

特にインサイト(※)の発見は、単なるデータ収集にとどまらず、消費者の潜在的なニーズや動機を読み解くプロセスです。これにより、企業は現地市場に適した戦略を立案し、競合との差別化を図ることができます。

調査なしでは、こうしたインサイトを得ることはできません。調査を通じて得られたインサイトは、商品開発やマーケティング施策の方向性を示す指針となり、海外市場での持続的な成長を支える基盤となります。

*海外進出における「フィジビリティスタディ(FS)」の進め方 | 海外進出ノウハウ | Digima〜出島〜

インサイトとは、顧客の洞察、すなわち消費者の本音を指します。中でも、消費者の行動を喚起したり、態度変容を促す「心のホット・ボタン」となるような本音は、マーケティングにおいて特に重要です。これは、顧客の潜在的な欲求やニーズとも言い換えられます。

*関連用語🔗インサイトについてもっと詳しく知る「インサイトの定義とは?」

次からは、市場調査によって判明したインサイトの活用事例を、部門別に解説していきます。

部門別インサイト活用事例

商品開発部門

1.亀田製菓のインド市場展開

亀田製菓がインド市場で展開した「柿の種」インド版(KARIKARI)の成功には、現地での消費者調査や市場調査の結果が積極的に活用されました。

亀田製菓はインド進出当初、日本で親しまれている「柿の種」をそのまま高級米菓として販売しました。しかし、現地消費者からは「価格が高すぎる」「味が薄い」といった厳しい評価が多く、市場拡大に苦戦しました。

この経験を踏まえ、同社はインド市場における消費者調査や現地の声を反映する方針へと転換し、以下のような対応を実施しました。

《味覚調査の結果を反映》

- インドの消費者が好むスパイスの効いた味を取り入れ、「マサラ味」「カレー味」など現地特有のフレーバーを開発。

- 商品ラインナップを現地の嗜好に合わせて拡充。

《価格調査の結果を反映》

- 消費者の価格感度が高いことを把握し、商品価格を20~30ルピーの低価格帯に設定。

- これにより、中間層や若者層への販売拡大を実現。

《現地文化調査の結果を反映》

- 宗教・食文化への配慮(ベジタリアン対応、ハラール表記)を実施。

- パッケージに現地言語を使用し、大容量のシェアパッケージなど、消費者のライフスタイルや価値観に合わせた商品展開を実施。

※「現地文化調査」の関連記事🔗「国・地域別の違いを踏まえた海外調査設計のコツ」

2.ブランドコンサルティング企業による「ヘアケアブランド」の中国市場展開

あるブランドコンサルティング企業が、とあるヘアケアブランドを中国市場で浸透させるため、デスクリサーチとともに消費者調査を行いました。

《ブランドのプロフィール》

このヘアケアブランドは、日本市場で展開されており、ニキビや肌荒れに長年悩まされてきたベンチャー企業の経営者が、自らの経験をもとに立ち上げたブランド。

《ブランドのスペック》

製品には、髪に良い成分のみを厳選して配合。

パッケージは必要最低限のシンプルな設計で、繰り返し使用可能な環境配慮型デザインとなっている。

《チャネル》

ブランドの本店は東京・代官山にあり、顧客が空のボトルを持参すると、店内のリフィルカウンターで詰め替えが可能。

また、大容量商品や固形タイプのオプションも提供しており、オンライン販売の拡大によって話題を集めている。

認知度は高くないものの、口コミによって情報が広まり、熱狂的なファン層を獲得している。

《価格帯》

シャンプー1本(250ml)で3,000円と、マス向け商品と比較し高価格帯に位置づけられている。

《日本国内でのターゲット》

国内では、「自分にも環境にも優しいヘアケアをしたい」と考える、丁寧な暮らしを大切にするライフスタイリスト層を主なターゲットとしている。

《中国市場における市場機会の仮説》

- 厳選した自然由来成分は、品質の高さと肌や髪への優しさを伝える上で、訴求ポイントにならないか。

- 日本の顧客に強く支持されているのが泡立ちの良さ。中国でも同じように強みにできないか。

- 環境配慮など、SDGsへの意識の高まりは、グローバルなトレンド。中国でも魅力を感じている層が存在するのではないか。

- 中国のオンラインサイトを見ると、多くのブランドが新品のボトルしか使っておらず、詰め替えはほとんど存在しない。日本の旗艦店にリフィルカウンターがあることは、環境配慮を伝えるエピソードとしてわかりやすいのではないか?

《デスクリサーチによる検証結果》

- 消費者の衛生意識および美容意識の向上とともに、ヘアケア市場はここ数年で成長傾向にあり、今後も成長していく見込み。

- ヘアケア市場では、高価格帯市場の成長率が高い(※)。

※参考🔗「海外調査の活用事例:中国ヘアケア市場のケーススタディ」 - 消費者のヘアケア意識が高まっているが、毎日洗髪する人は少数で、洗髪頻度は日本よりも低い。

- ブランド選考でも、30代以上は1つのブランドを長く使い続けたい一方で、20代前後の若年層は新しいブランドが好きで、自分に合いそうなブランドがあれば積極的に試したい。

- 自然由来成分を使用した製品市場が成長傾向にある。

- 20代前後の若年層はライフスタイルへのこだわりが強く、自分の価値観に合った商品を選びたいという傾向が強まっている。

- 中国では都市の発展度合いに応じて「1級都市」「新1級都市」「2級都市」「3級都市」といった区分があり、それぞれ市場規模や消費実態が異なる。

- 輸入品の主なターゲット市場は、1級都市から2級都市に広がる可能性が高い。

- 輸入ブランドとして人気が高いのは、日本およびフランスのブランド。

《Web定量調査の結果》 *1級都市、新1級都市、2級都市在住の女性1,200名対象

- 自然由来成分の製品を使いたいと回答したユーザーは68%に達している。

→ターゲット規模は十分に見込める。 - 日本市場のコアターゲットである「自分だけでなく環境にも優しくケアしたい」と考える層は、中国では大幅に少数。SDGsなどの環境意識は、中国ではほとんど浸透していない。

→中国市場では「環境への優しさ」を前面に打ち出しても、訴求力は弱い可能性が高い。 - ヘアケア製品に「フケやかゆみお悩みを解決したい」を求める消費者は54%。

→「フケ予防」「かゆみ対策」など機能特化型製品の市場規模は大きく魅力的だが、このセグメントへの参入は現実的ではない。 - ヘアケア製品に対して「髪をキレイにするだけでなく、気分も高めたい」と考える消費者は38%。

→特に20代の若年層が多く、有望なセグメントと考えられた。 - Web定量調査で得られたデータと、デスクリサーチによるヘアケア市場全体の市場規模データを掛け合わせた結果、対象セグメントの市場規模は約98億元(日本円換算で約1,960億円)と推定され、市場性は十分にあると判断された。

⇩

これらの調査結果から得られたインサイトに基づき、「自然系成分を使用し、髪だけでなく気分も良くしたい」と考える層をコアターゲットとして設定した。

《家庭訪問調査の結果》*20代の欧米系ブランドユーザー4名、日系ブランドユーザー4名対象

- 自然系成分に対する強いこだわりがあるというよりも、「自然系成分であること」が製品選びの前提条件として定着している。

- 自然系成分を謳う製品が多い中、選択基準を深掘りしたところ、誰もが効用をイメージしやすい「有名な成分」や「希少価値のある成分」使いの商品が選ばれる傾向が見られた。⇩

「自然系成分」であることは大前提ながら、インパクトを持ち、すぐに機能性が想起されやすい、「何となくすごそう」な特定の成分がアピールされていることがポイントだとわかった。

《家庭訪問調査で得られたインサイト》

「『何となくすごそう』で『他のブランドとは違うことがすぐにわかる』成分は、ターゲットにとって最もわかりやすい判断基準を与える」というインサイトが得られた。

このインサイトを考慮すると、「自然系成分」といった曖昧なメッセージではなく、具体的な成分をより際立たせる必要があることがわかった。

製品の主要成分を、イメージ画像とともにカード化して調査対象者に評価してもらったところ、日本ではあまりメインで訴求してこなかったある海藻成分の人気が高かった。

*支持された理由:もともと中国では、海藻が髪に良いというイメージが根づいていた。さらに深い海のイメージが髪に潤いを与えてくれそうという点も評価された。

マーケティング部門

1.江崎グリコの「米国市場」向け広告

《メインターゲット》

《インサイト》

消費者調査の設計段階で、米国の調査会社に「ポッキー・オン・ザ・ロック」(ポッキーをグラスに入れてマドラー代わりに使う販促アイデア)を紹介したところ、担当者が興味を示し、消費者インタビューの際に実際にグラスにポッキーを入れて室内に置いてみた。すると、「ホームパーティーにぴったり」という声が消費者から上がった。

この反応から、「ゲストをもてなしながら、自分らしさを表現したい」という潜在的なニーズがあると推察。アメリカ文化に根付く“個”の尊重を踏まえ、「自己表現の手段を探している」という課題は継続的かつ広範に存在すると判断した。

出現頻度も十分であることを確認し、このインサイトに基づいた多様なクリエイティブ広告を展開した。

《広告効果》

初年度は、グラスに入れたポッキーのビジュアルをすべての広告に使用。パーティーシーンにおける新しい自己表現の手段としてポッキーを訴求した。

翌年以降は、ポッキーを使った“おもてなし”と“自己表現”のバリエーションを加えた広告展開を行い、施策は米国市場で大きな話題となり、売上の伸長につながった。

2.江崎グリコの「インドネシア市場」向け広告①

《メインターゲット》

インドネシア市場では、若年層を「購買が期待できる層」としてターゲットに設定した。

《インサイト》

江崎グリコがインドネシアで家庭訪問調査を実施した際、交通渋滞が日常的に発生する環境の中で、「ポッキーは食べてもボロボロこぼれないのが良い」という定性情報を得た。

この情報から、特に仕事帰りの渋滞中に、イライラを軽減する手段としてポッキーが役立つのではないかというインサイトを導出した。

《広告効果》

「渋滞中にポッキーがあると車内で空腹を満たせて、その場の皆がハッピーになれる」というメッセージを軸に広告を展開。

さらに、実際の渋滞時に訴求することが効果的と考え、ASEAN地域で広く利用されている配車アプリ「Grab」と連携。

大量の車両にカーラッピングを施し、車内販売も可能にすることで、認知から購買までのタイムラグを解消した。

3.江崎グリコの「インドネシア市場」向け広告②

《メインターゲット》

上記①と同じ。

《インサイト》

家庭訪問調査の際、偶然ラマダン明けの休暇「レバラン」の時期に現地家庭を訪問。

食卓に並ぶお菓子の中にポッキーがあり、「ちゃんとした食事の前にポッキーを食べることがある」「ポッキーは他のお菓子に比べて軽く食べられる」といった声が聞かれた。

このことから、「大切な人と集う断食明け(日没後)のひとときに食べるもの」としてポッキーを訴求するアイデアが導出された。

《広告効果》

ラマダン期間中にテレビCMでこのコンセプトを訴求した結果、顕著な成果が得られた。

経営企画部門

経営企画部門に欠かせない「フィージビリティスタディ(実現可能性調査)」

フィージビリティスタディ(実現可能性調査)とは、新規事業やプロジェクトの実行可否を判断する前に、市場性・技術的実現性・経済性・リスクなどを多角的に評価するプロセスです。

経営企画部門にとっては、戦略的な意思決定の精度を高めるうえで欠かせない調査であり、定量・定性の両面から検証を行います。

フィージビリティスタディの構成要素

①市場調査(市場規模・成長性・競合分析) | 対象市場の規模、成長率、顧客セグメント、ニーズ、購買行動などを分析し、事業機会の有無を評価する。 |

②技術的実現性評価 | 必要な技術の成熟度、社内のスキル・ノウハウの有無、外部調達の可能性、導入コスト・リスク、知的財産権の状況などを検討する。 |

③経済性評価(コスト分析・ROI・投資回収期間) | 初期投資額、運営コスト、予測収益、キャッシュフロー、投資回収期間、ROI(投資利益率)、IRR(内部収益率)などの指標を算出する。 |

④リスク分析とその対応策 | 市場・技術・オペレーション・財務・法規制・知財紛争などのリスク要因を特定し、それぞれの影響度と発生確率を評価。対応策も併せて検討する。 |

⑤オペレーション要件の検討 | 必要な人材・スキル、設備・施設・システム、業務プロセス、品質管理体制、サプライチェーン、外部パートナー、顧客サポート体制などを明確化する。 |

フィージビリティスタディの実施には、専門性と客観性を兼ね備えたチーム編成が不可欠です。

マーケティング、R&D、生産・オペレーション、財務、法務など、各機能部門から代表者を選出し、必要に応じて提案部門とは独立した立場のメンバーも加えます。

主な役割分担は以下の通りです。

①プロジェクトリーダー

②各分析領域の責任者外部情報収集担当

③財務モデル構築担当

④チーム規模は案件の複雑さに応じて調整されますが、一般的には5〜10名程度が適正。

経営層への報告構成

フィージビリティスタディの結果は、経営層に対してプレゼンテーション形式で報告されます。構成は以下の通りです。

①調査の背景と目的

②主要な発見事項(市場性・実現性・収益性)

③結論と判断理由

④投資額と期待されるリターン

⑤主要リスクとその対応策

特に重要なのは、定量的な数値(市場規模・成長率・ROI・投資回収期間など)を明示することと、判断の根拠を明確に示すことです。専門用語や詳細な分析プロセスは控え、意思決定に直結する情報に絞り込むことが求められます。

1.大手IT企業によるAIソリューション市場参入(フィージビリティスタディ事例)

ある大手IT企業は、企業向けAIソリューションの市場参入に関するフィージビリティスタディを行いました。

《検証項目》

①ターゲット業界(製造・金融・小売)の市場規模と成長率

②競合分析(大手ITベンダーとスタートアップ)

③自社の技術的優位性

④収益モデル(サブスクリプション型とカスタマイズ型の比較)

⑤必要な開発リソースとスケジュール

《重要な検討ポイント》

特に重要だったのは、技術的実現可能性と市場投入のタイミングのバランスで、完全な機能を備えたサービスを目指した場合、参入が遅れるリスクがありました。

最終的には、コア機能に絞ったMVP(Minimum Viable Product/最小限の実用製品)を6か月以内に市場投入し、顧客フィードバックを基に段階的に機能拡張する戦略が採用されました。

2.小売チェーンによる地方中核都市への出店戦略(フィージビリティスタディ事例)

ある小売チェーンは、都市部から地方中核都市への出店戦略に関するフィージビリティスタディを行いました。

《検証項目》

①候補エリアの商圏分析(人口動態、所得水準、競合状況)

②店舗フォーマットの最適化(売場面積、品揃え、価格帯)

③投資回収計画(初期投資、売上予測、運営コスト)

《成果》

従来の標準店舗モデルでは投資回収が困難と判明。

地方特性に合わせた小型店舗フォーマットとデジタル技術による効率的な運営を導入。

初期投資を30%削減し、客単価を15%向上。投資回収期間を5年から3.5年に短縮。

営業部門

営業戦略の立案や提案活動においても、フィージビリティスタディは重要な役割を果たします。

市場の受容性や収益性、競合状況を事前に把握し見極めることで、提案の説得力と成功確度が高まるため、営業現場での判断を支える実践的な調査手法といえます。

工業用部品メーカーの新サービス事業立ち上げ(フィージビリティスタディ事例)

ある工業用部品メーカーは、既存顧客層向けの新たなサービス事業(予防保全サービス)立ち上げのフィージビリティスタディを行いました。

《検証項目》

①製品からサービス事業への展開可能性

②顧客ニーズの検証(上位20社へのインタビュー)

③サービス提供に必要なスキルとリソース

④収益モデル(従量課金vs定額制)

⑤既存ビジネスとのカニバリゼーションリスク

《成果》

従来の製品販売から継続的な関係構築型のサービスモデルへの社内変革で、営業体制や評価制度の見直しも含めた包括的な検討が行われた。

結果として、コアユーザー5社との共同開発プログラムを通じてサービスモデルを確立し、段階的に展開する計画が採用された。

インサイトの活用方法に関するよくある質問

Q:インサイトの意味をさらに詳しく教えてください。

インサイト(Insight)とは、消費者の本音を指しますが、その中でも特に、行動を喚起し、態度変容を促す「心のホット・ボタン」がインサイトの本質です。言い換えれば、企業活動に活用できる消費者心理とも言えるでしょう。

インサイトは、対象によって2つに分類されます。商品やサービスなどを対象とする「カテゴリー・インサイト」と、消費者自身を対象とする「ヒューマン・インサイト」です。

*関連記事🔗顧客インサイトに基づいた自主調査結果・トレンド予測の記事を読む

Q:海外調査で有益なインサイトを得るコツとは?

海外調査に限らず、定量調査・定性調査を行う際は、調査設計の前段階として“入念なデスクリサーチ”を実施し、“検証すべき有用な仮説を構築すること”が重要です。

仮説の構築とその検証が丁寧に行われていた事例として、先述の商品開発部門の活用事例『2.ブランドコンサルティング企業による「ヘアケアブランド」の中国市場展開』が挙げられます。

なお、仮説を構築するための二次データとして、ネガティブな意見も含め、率直に記述されている個人ブログも非常に参考になります。

*参考🔗「Q:二次情報データとして、個人のブログを参考にしてもよいのでしょうか。」

Q:海外調査において、家庭訪問調査は必須?

実施をお薦めしますが、必須とは言い切れません。

調査目的と調査実施文化圏によるため一概には言えませんが、経済・社会・習慣・文化が日本と異なる海外市場では、家庭訪問調査を通じて、予想もしなかった“盲点”に気づくことができます。

先述の活用事例においても、もし家庭訪問調査を行っていなかったら、貴重なインサイトは得られなかったでしょう。

資料ダウンロード(無料)

本記事で解説した内容をまとめた資料「海外調査から得たインサイトの活用方法」は、下記よりダウンロードすることができます(無料)。是非ご活用ください。

おわりに(まとめ)

最後に、ここまで解説してきた内容をまとめました。今一度の確認に活用してください。 |

商品開発部門・マーケティング部門におけるインサイトの見つけ方・活用

いずれの部門においても、調査を実施する際には、日本人では気づきにくい現地の経済・社会・習慣・文化について、細部まで丁寧に把握することが重要です。

正式な調査以前の観察・ヒアリングから始まり、家庭訪問調査など定性調査を行うことで、現地の生活者の実態を“肌感覚”で把握できれば、有用なインサイトを発見することができます。

経営企画部門・営業部門におけるインサイトの見つけ方・活用

新規事業やプロジェクトの実行判断を下す前に、その市場性・技術的実現性・経済性・リスクなどを多角的に評価するプロセスである、フィージビリティスタディ(実現可能性調査)が一般的です。

フィージビリティスタディは、主に、マーケティング、R&D、生産・オペレーション、財務、法務など、各機能部門の代表者によって構成されます。

フィージビリティスタディの結果は、最終的に経営層にプレゼンテーションを行います。構成は以下の通りです。

①調査の背景・目的

②主要な発見事項(市場性・実現性・収益性)

③結論と判断理由

④投資額と期待リターン

⑤主要リスクと対策

このようなフィージビリティスタディを行う中で、営業体制の刷新などの必要性が浮上することもあります。

【参考文献】

『ブランドカルチャライズ』(久保山浩気 川崎訓著、クロスメディア・パブリッシング、2022年8月)