国・地域別の違いを踏まえた海外調査設計のコツ

目次[非表示]

- ・おすすめの読者・この記事で分かること

- ・特徴を掴むことがなぜ重要なのか

- ・国・地域ごとの調査環境の違いと注意点

- ・国別の特徴

- ・地域別の調査傾向

- ・国別・地域別の海外調査成功例と失敗例

- ・海外調査の調査設計における重要点

- ・海外調査にまつわる、よくある質問

- ・Q:アンケート調査にまつわる「社会的望ましさバイアス」の意味を教えてください。

- ・Q:「越境移転」の意味を教えて下さい。

- ・Q:新興国で行う調査で重要なポイントを教えて下さい。

- ・Q:事前に定性調査を実施する場合の具体的な手法は、グループインタビューやデプスインタビューでしょうか。

- ・資料の無料ダウンロード『海外調査における国別・地域別の特徴』

- ・おわりに(まとめ)

おすすめの読者・この記事で分かること

- 海外展開を検討されている企業のマーケティング担当者をはじめ、海外調査を必要とする方全般。

- アメリカ(米国都市部・中央部)、ブラジル、英国、フランス、ドイツ、中国、韓国、台湾、タイ、ベトナム、インド、オーストラリア、サウジアラビアにおける海外調査の特徴が理解できる。

- 国別・地域別の、調査設計時(アンケート計画時)の成功事例と失敗事例、解決策が分かり、実践に活かすことができる。

特徴を掴むことがなぜ重要なのか

海外調査では、国や地域ごとの文化・価値観・生活様式の違いが、回答傾向や調査結果に大きく影響します。これらの特徴を理解せずに調査を進めると、誤解やバイアスが生じ、正確な意思決定につながりません。

国別・地域別の特性を掴むことは、調査設計の精度を高め、信頼性のあるデータを得るための第一歩となります。

国・地域ごとの調査環境の違いと注意点

まず初めに、世界の市場調査の実施状況を見てみましょう。

ESOMAR(国際世論・社会調査協会)が毎年発表している「Global Market Research Report」の2023年版によると、世界全体の定量調査の売上を100とした場合、86%が「オンライン/モバイル調査」となっています。

地域別では、北米(93%)、欧州(76%)で高く、アジア太平洋地域では68%、ラテンアメリカ(48%)やアフリカ(33%)、中東(22%)で低くなっています。

さらに、国・地域によって、法律・宗教・慣習・個人情報保護の厳しさなども千差万別です。

このように世界各地の地域別での調査環境は様々なため、海外調査を行う際には、国別・地域別の調査環境を入念に確認すること、また、調査品質の確保以前の問題として、法律への抵触や問題の発生などのリスクを回避することが不可欠です。

国別の特徴

文化背景・消費者行動・経済水準

文化背景・消費者行動・経済水準は、主要13か国(アメリカ/米国は都市部と地方部を分けて分析)において密接に結びついており、海外調査において国別の市場特性を理解する上で、重要な視点となります。

アメリカ(都市部)の文化背景・消費者行動・経済水準

- 個人主義が強く、自己表現を重視

- ブランド志向、レビュー重視

- 経済水準は高水準、購買力も高い

アメリカ(地方部)の文化背景・消費者行動・経済水準

- 保守的傾向、地域コミュニティ重視

- 価格重視、ローカルブランド支持

- 経済水準は、都市部より低め

ブラジルの文化背景・消費者行動・経済水準

- 感情表現が豊かで、家族志向

- プロモーションに敏感、SNS影響大

- 経済水準は中間層が拡大中だが、地域差が大

英国の文化背景・消費者行動・経済水準

- 論理的で、プライバシー意識が高い

- 比較検討型、レビュー重視

- 経済水準は、高水準

フランスの文化背景・消費者行動・経済水準

- 批判的思考が強く、表現に慎重

- 品質重視、国産志向

- 経済水準は、高水準

ドイツの文化背景・消費者行動・経済水準

- 秩序重視、論理的

- 慎重な意思決定、信頼性重視

- 経済水準は、高水準

中国の文化背景・消費者行動・経済水準

- 集団志向、社会的望ましさバイアス

- トレンドに敏感、SNSの影響大

- 経済水準は、都市部と地方で大きな差

韓国の文化背景・消費者行動・経済水準

- 競争社会、トレンド志向

- スピード重視、ブランド志向

- 経済水準は、高水準

台湾の文化背景・消費者行動・経済水準

- 親日的、教育水準が高い

- 品質・安全性重視

- 経済水準は、中〜高水準

タイの文化背景・消費者行動・経済水準

- 敬意文化、対面重視

- 価格とブランドのバランス重視

- 経済水準は中水準、都市と地方で差

ベトナムの文化背景・消費者行動・経済水準

- 若年層が多く、変化に柔軟

- 価格志向、SNSの利用が活発

- 経済水準は成長中、都市部中心

インドの文化背景・消費者行動・経済水準

- 宗教・言語の多様性が非常に高い

- 価格重視、地域差が大きい

- 経済水準は急成長中、格差大

オーストラリアの文化背景・消費者行動・経済水準

- 多文化社会、自由な意見表現

- エシカル消費志向

- 経済水準は非常に高い

サウジアラビアの文化背景・消費者行動・経済水準

- 宗教的価値観が強く、男女差あり

- ブランド志向、家族単位での意思決定

- 経済水準は、高水準(石油依存)

調査環境

主要13か国(米国は都市部と地方部)の調査環境をまとめました。

全体的に、オンライン(特にスマホ)が整備されている環境が重要です。

アメリカ(都市部)の調査環境

オンライン・モバイルが普及しており、都市部は高速回線。

オンライン調査が主流で、自由回答も多い。

アメリカ(地方部)の調査環境

オンライン・モバイルが普及しているが、インターネット環境に差があり、郵送調査も有効。

ブラジルの調査環境

モバイル中心。地方は回線品質にばらつきがある。

オンラインは若年層・都市偏重になりやすい。

英国の調査環境

オンライン環境が成熟している。パネル品質も安定。自由回答は簡潔な傾向。

フランスの調査環境

オンラインの普及度が高い。自由回答は長文化しやすく、設問設計に工夫が必要。

ドイツの調査環境

オンライン環境が成熟しており、回答の品質も高い。長文設問でも許容される傾向。

中国の調査環境

モバイル・ソーシャル経由が主流。WeChatなど独自プラットフォームも活用。

国外ツール制限に要注意。

韓国の調査環境

モバイル調査が主流。回答スピードも速い。

台湾の調査環境

オンライン調査が一般的、回答率も高い。自由回答も得られやすい。

タイの調査環境

回線の格差が縮小傾向で、モバイル調査が有効だが、対面重視の文化背景もあり、リアルの現地調査も有効。

ベトナムの調査環境

都市部ではモバイルが有効。地方はアクセス環境の格差がある。

インドの調査環境

モバイルが急伸しているが、多言語対応が必要。リアルでの現地視察も有効。

オーストラリアの調査環境

オンライン環境が成熟しており、回答は率直でスピーディ。回答率も高い。

サウジアラビアの調査環境

スマホの普及度が高いが、性別・地域別でアクセス容易性の差がある。

対面調査やインタビューも有効。

法律・規制

主要13か国の法律・規制をまとめました。

各国とも個人情報保護の法整備が進んでいるため、入念に詳細を確認し、調査を進める必要があります。

アメリカの法律・規制

CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)などプライバシー規制が厳格。COPPA(児童オンラインプライバシー保護法)により児童について厳格。州によって差があるので注意。

ブラジルの法律・規制

LGPD(一般データ保護法)に準拠。データ処理の同意・目的限定・データの越境移転などの根拠は要確認。

英国の法律・規制

EUを離脱した英国版GDPRである、UK GDPR(英国一般データ保護規制)への準拠が必要。

フランスの法律・規制

GDPR(EU一般データ保護規則)に準拠。職業・政治などセンシティブ項目に注意。

ドイツの法律・規制

GDPR(EU一般データ保護規則)に厳格。個人データや情報の越境移転はDPA(データ処理契約)対応を明瞭に。

中国の法律・規制

PIPL(個人情報保護法)があり、データの越境には厳格。検閲もある。

実査については現地準拠が必須。

韓国の法律・規制

PIPA(改正個人情報保護法)とその施行令であるPIPA-EDがある。住民番号等の取り扱いが厳格。

台湾の法律・規制

PDPA(個人資料保護法)があり、越境移転の同意・通知が必要。

タイの法律・規制

PDPA(個人情報保護法)がある(欧州のGDPRをベースとして作られている)。

ベトナムの法律・規制

個人情報保護に関する政令がある。越境とクラウドの扱いについては要確認。

インドの法律・規制

DPDP(デジタル個人データ保護法)がある。GDPRなどの世界の同等の法律と類似している。

オーストラリアの法律・規制

Privacy Act 1988(連邦プライバシー法)がある。データの海外移転時のアカウンタビリティ原則がある。

サウジアラビアの法律・規制

PDPL(個人データ保護法)がある。データ収集前にユーザーの明示的な同意を取得する必要がある。

地域別の調査傾向

主要6地域の調査傾向をまとめました。

中東など、宗教や文化面で配慮が必須の地域もあります。

北米の調査環境、回答傾向、調査設計のコツ

- オンライン調査が主流。プライバシー規制(CCPA、COPPA)に注意。

- 個人主張が強く、満足度評価が極端化しやすい(非常に満足/非常に不満)。

- 調査設計のコツは、スケール設計の工夫(中間値の扱いなど)。自由回答の分析が重要。

南米の調査環境、回答傾向、調査設計のコツ

- 若年層・都市部以外では、オンラインより対面や電話調査がまだ重要。規制対応や治安不安による回答率変動あり。

- 感情表現が豊かで、自由回答も有効。「極端にポジティブに答える傾向(Yes-saying bias)」が強い。

- 調査設計のコツとは、テキスト分析が有効、地域差を考慮したサンプリングが必要、スケール設計の工夫(中間値の扱いなど)。

ヨーロッパの調査環境、回答傾向、調査設計のコツ

- プライバシー規制が厳格で、パネル調査でも同意取得が厳しい。

- 論理的・慎重な回答。プライバシー意識が高い。

- 調査設計のコツは、質問文の表現に要注意(各国別)、自由回答よりスケール評価が好まれる。

東アジアの調査環境、回答傾向、調査設計のコツ

- 中国では制度変更や検閲等、政府規制による調査設計制約が大きい。SNS活用型調査が有効。

- 集団志向と社会的望ましさバイアスが回答にも反映される。

- 調査設計のコツは、韓国・台湾ではモバイル調査が普及しており、短時間設問が好まれる(長文・自由記述は嫌われやすい)。

東南アジアの調査環境、回答傾向、調査設計のコツ

- モバイル調査が有効。識字率・言語の多様性に配慮する。

- 若年層の回答が多く、SNSが普及。

- 調査設計のコツは、絵文字や音声調査の活用、現地調査の併用が効果的。

オセアニアの調査環境、回答傾向、調査設計のコツ

- オンライン調査がメイン。回答率も高い。

- フラットなコミュニケーション。国民性として正直な回答傾向。

- 調査設計は、標準的な設計で対応可能。自由回答の質が高い。

中東の調査環境、回答傾向、調査設計のコツ

- 対面調査やインタビューが有効。調査内容に制限あり。

- 宗教・文化的配慮が必要。家族単位での意思決定という傾向。

- 調査設計のコツは、質問文の表現に慎重さが必要、男女別調査の検討も必要。

国別・地域別の海外調査成功例と失敗例

アンケート設計の成功事例

成功例として、下記5つの観点が挙げられます。

①ローカル視点での選択肢

②ローカライズした翻訳

③宗教・文化タブーを避ける配慮

④回答傾向を踏まえたスケール設計

⑤定性調査による選択肢の補完

成功事例:日本の食品メーカーがタイで「昼食の主食」を調査

(観点①)

最初は「ご飯/パン/麺類/その他」だったが、現地パートナーからの助言で「カオマンガイ」「カオソーイ」など、代表的ローカル料理を選択肢に追加。

⇓

【結果】回答者が違和感なく選べるようになり、食文化に即した実データを取得。

【効果】新商品開発に役立ち、現地販売が好調に。

成功事例:日本の化粧品会社がフランスで「肌の悩み」を調査

(観点②)

日本語「肌の悩み」を直訳すると“skin trouble”になってしまうため、現地マーケターと相談し「préoccupations concernant la peau(肌に関する気がかり/関心)」に置き換え。

⇓

【結果】消費者が気軽に「シミ」「乾燥」などを答えやすくなり、購買インサイトが明確に。

→フランス市場向けスキンケア商品に直結。

成功事例:日本の飲料メーカーが中東で嗜好調査を実施

(観点③)

アルコールに触れず、質問文を「あなたがよく飲む飲料を選んでください」として、選択肢を「水/炭酸飲料/フルーツジュース/コーヒー/紅茶/その他」に限定。

⇓

【結果】回答拒否が激減し、サンプルロスを防止。

→宗教的タブーを避けながら飲料ニーズを把握できた。

成功事例:日本の家電メーカーがブラジルで顧客満足度を調査

(観点④)

「非常に満足/満足/普通/不満/非常に不満」の5段階ではポジティブ回答に偏るため、現地調査会社の助言で「10点満点評価」を採用。

⇓

【結果】回答がより分散。

→品質改善点(アフターサービスの弱さなど)を発見できた。

成功事例:日本の衣料品メーカーがインドネシアで購買動機を調査

(観点⑤)

事前にインタビュー(定性調査)を実施し、現地で重要とされる「家族からの勧め」「SNSでの口コミ」を選択肢に追加。

⇓

【結果】日本本社では想定していなかった購買要因のデータを取得。

→プロモーション戦略(SNS活用・家族訴求)に直結。

アンケート設計の失敗事例

失敗例として、下記5つの観点が挙げられます。

①文化背景を無視した選択肢

②翻訳の直訳による意味の誤解

③社会的タブーを無視した質問

④日本的価値観の押し付け

⑤スケールの不適合

失敗事例:日本の食品メーカーが東南アジアで「好きな朝食」を調査

(観点①)

質問文:「あなたが朝食に最もよく食べるものを選んでください」

選択肢:「ご飯/パン/シリアル/食べない」

⇓

【結果】東南アジアでは「麺類」「おかゆ」などが一般的だが、選択肢になかったため回答者が困惑。「その他」に大量集中し、データが活用できず。

失敗事例:日本の化粧品会社が欧州で「肌の悩み」を調査

(観点②)

質問文:「あなたが気になる肌の悩みは何ですか?」

翻訳(英語):"What is your skin trouble?"

⇓

【結果】"trouble"は「深刻な病気や障害」と受け取られ、軽い「シミ・シワ」では答えにくい。結果、多くの回答者が「None(特にない)」を選び、本来把握したかった美容上の関心が測れなかった。

失敗事例:本の飲料メーカーが中東で嗜好調査を実施

(観点③)

質問文:「あなたはアルコール飲料をどのくらい飲みますか?」

選択肢:「毎日/週に数回/ほとんど飲まない/全く飲まない」

⇓

【結果】イスラム教徒にとってアルコールは宗教的に禁忌。回答拒否・離脱が多発し、サンプル欠損となった。本来は「宗教的配慮」により外すべきだった。

失敗事例:日本の家電メーカーが北米で「製品購入理由」を調査

(観点④)

質問文:「製品を選ぶとき、最も重視するのはどれですか?」

選択肢:「価格の安さ/日本ブランドであること/長持ちすること/最新技術であること」

⇓

【結果】北米では「アフターサービス」「返品のしやすさ」などが重要視されるが、選択肢になかった。→日本企業が「日本ブランド重視」と誤って結論づけ、市場戦略を誤る。

失敗事例:日本の調査会社が南米で満足度調査を実施

(観点⑤)

質問文:「この商品にどのくらい満足していますか?」

選択肢:「非常に満足/満足/どちらでもない/不満/非常に不満」

⇓

【効果】南米では「極端にポジティブに答える傾向(Yes-saying bias)」が強く、ほとんどが「非常に満足」に集中。結果、日本本社が「圧倒的に支持されている」と誤認し、実際の課題(品質不満)を見逃した。

海外調査の調査設計における重要点

海外調査の失敗は、「日本の常識をそのまま海外に持ち込む」ことから起きます。

成功させるための重要なポイントは、「現地の文化・言語・習慣に合わせた調査設計」です。特に選択肢設計・翻訳・スケールが成功と失敗の分かれ目となります。

5つのポイントについて、前述の失敗事例の解決策を提示しながら解説します。

1.選択肢設計に注意する

「朝食調査」の選択肢を「ご飯/パン/シリアル」のみにしたことで、東南アジアでは回答が「その他」に集中。

⇓

【解決策】現地の食習慣を反映した選択肢を追加する(麺・おかゆ・ローカル料理など)。

2.翻訳・表現に注意する

「肌の悩み」をskin troubleと直訳したことで、深刻な病気と誤解され回答が偏った。

⇓

【解決策】直訳ではなくローカライズ。例:「気になること」をconcern/préoccupationに置換。

3.宗教・文化タブーを意識する

中東で「アルコール飲料をどれくらい飲むか」と質問したところ、回答拒否・離脱が多発した。

⇓

【解決策】宗教的なタブーに触れないよう、アルコール以外の「よく飲む飲料」をよく調べてから選択肢を決める。

4.回答スケールの設計を適切にする

南米で5段階満足度調査をしたところ、「非常に満足」にほとんど回答が集中して差が出なかった。

⇓

【解決策】回答傾向を考慮し、10点満点や具体的頻度尺度(「毎日飲む~まったく飲まない」」など)を使う。

5.事前調査(定性→定量)をする

日本側の想定だけで選択肢を作成した結果、「本当の購買要因」が抜け落ちた。

⇓

【解決策】現地インタビューを先行実施して、現地独自の購買要因や価値観を選択肢に反映させる。

海外調査にまつわる、よくある質問

Q:アンケート調査にまつわる「社会的望ましさバイアス」の意味を教えてください。

社会的望ましさバイアスとは、調査の回答者が「他人から良く思われたい」という気持ちから、実際の考えや行動とは異なる答えをしてしまう傾向のことです。

例えば、本当はケーキが「とても好き」なのに、「健康に悪そうだから」といった理由で「嫌い」と答えてしまうケースがこれにあたります。

このようなバイアスを抑えるためには、回答の匿名性を確保することが重要です。

また、質問の仕方を工夫することも効果的です。

例えば、回答者自身の意見ではなく、「一般の人ならどう答えると思いますか?」といった形で質問することで、より本音に近い回答を引き出すことができます。

こうした手法は投影法(プロジェクティブ・テクニック)と呼ばれ、心理調査などでもよく使われています。

Q:「越境移転」の意味を教えて下さい。

越境移転とは、企業などが個人情報を含むデータを海外に移転することを指します。

近年は国・地域ごとの共通ルール策定が進み、データ流通を基盤とした複数の経済圏が形成されつつあると見られています。

Q:新興国で行う調査で重要なポイントを教えて下さい。

新興国はもちろん、宗教的・文化的制約の強い中東などの地域では、現地パートナーとの連携が成功の鍵となります。

Q:事前に定性調査を実施する場合の具体的な手法は、グループインタビューやデプスインタビューでしょうか。

グループインタビューやデプスインタビューに加え、調査員による現地視察も重要です。

小売店を歩いて店舗や顧客の様子を観察することや、家庭内でのエスノグラフィー調査は、対象者の「言行不一致」を補正する効果があります。

特に、東南アジア・中南米・中東では高い効果が確認されています。

資料の無料ダウンロード『海外調査における国別・地域別の特徴』

本記事で解説した内容をまとめた資料「海外調査における国別・地域別の特徴」は、下記よりダウンロードすることができます(無料)。資料では、国別・地域別の海外調査における特徴を表形式でわかりやすく解説しています。是非ご活用ください。

おわりに(まとめ)

最後に、ここまで解説してきた内容をまとめました。今一度の確認に活用してください。 |

世界の市場調査の実施状況は、世界全体の定量調査の売上を100とした場合、86%が「オンライン/モバイル」調査です(ESOMAR発表)。

地域別では、北米(93%)、欧州(76%)で高く、アジア太平洋地域では68%、ラテンアメリカ(48%)やアフリカ(33%)、中東(22%)で低くなっています。

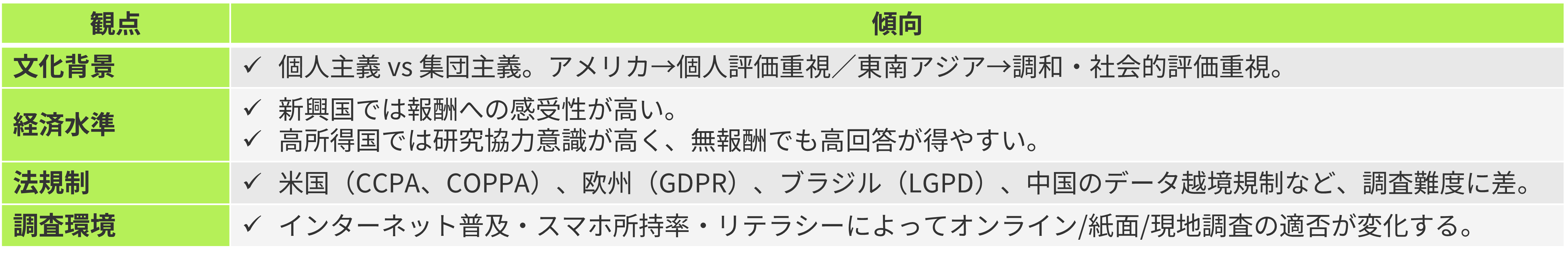

地域別特徴の比較について、文化・行動・経済・法規制の違いは下記表のとおりです。

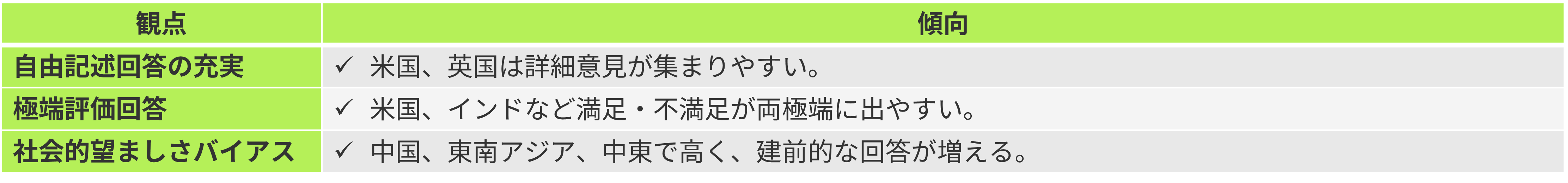

地域別特徴の比較について、調査回答の特徴は、下記表のとおりです。

海外調査のアンケート設計において、成功と失敗を分けるポイントは、

①選択肢設計

②翻訳・表現

③宗教・文化タブー

④回答スケール設計

⑤事前調査(定性→定量)

の5つです。