企画書の書き方│構成、手順、成約に繋がるテクニックと事例

>>無料ダウンロード【お役立ち資料】成約に繋がる「企画書」の作り方

目次[非表示]

- ・はじめに

- ・企画書とは

- ・企画書と提案書の違い

- ・企画書の書き方

- ・1.企画書の大まかな構成を作成する

- ・2.企画書で伝えるべきことを確認する(「6W2H」の確認)

- ・3.企画書をワード、パワーポイントのどちらで作るか決める

- ・4.企画書を作り込んでいく

- ・〈1〉自社紹介(会社概要・全体的な商品・サービス)

- ・〈2〉今回の企画の目的

- ・〈3〉現状分析とそれを取り巻く課題の共有(データ・裏付け資料)

- ・〈4〉企画内容(コンセプト)の提案

- ・〈5〉自社の強み

- ・〈6〉スケジュール

- ・〈7〉予算・価格

- ・〈8〉組織体制

- ・〈9〉事例紹介

- ・より質の高い企画書を作成するためのテクニック

- ・企画書の書き方にまつわる、よくある質問

- ・無料ダウンロード『成約に繋がる「企画書」の作り方 』

- ・おわりに

はじめに

みなさんは、営業先で企画やアイデアを説明する際に「企画書」をうまく活用できていますか。一生懸命作っても、時には上手く伝わらず、失注に至った経験もあるのではないでしょうか。

「企画」は、受け手に正しく理解されることではじめて、検討、発注というステージに進むことができます。そして「企画」をうまく伝えるためには「企画書」が必要不可欠な資料となります。

ここでは「企画書」に盛り込むべき基本から、質の高い企画書に仕上げるためのコツを解説していきます。

この記事でわかること・できるようになること

●企画書の意義や基本がわかる。

●企画書の書き方、ポイント・コツが、実際の流れに沿って理解できる。

●より質の高い企画書にするためのテクニックを、事例とともに知ることができる。

●企画書の作成についてまとめた資料を、無料でダウンロードできる。

企画書とは

企画書とは、ある企画やアイデアをまとめた文書(資料)のことです。企画書があれば、関係者と認識を共有することができ、承諾を得たり、ディスカッションを実施することができるようになります。

言い換えると、「企画書」の出来によっては、企画の内容を明確にイメージしてもらうこともできますし、逆に全く理解されないままに却下されたり失注が決まってしまうこともあります。

企画書と提案書の違い

企画書と提案書は、アイデアや提案をまとめた資料という点では似ていますが、必要とされる情報量と目的が異なります。

提案書は、ある課題や顧客からのニーズに対して、課題の発見と提案までが主となります。一方、企画書はその提案をより具体化し、施策に落とし込み、費用やスケジュール等の詳細な情報もまとめる必要があります。

また、企画書と提案書では、提出先が異なります。企画書は主に社内向け、提案書は主に社外向け(顧客など)に提出します。

企画書の書き方

「企画書」を作成する時、あなたはどこから作り始めるでしょうか。「コンセプト」や「現状分析」など内容に関する具体的なページが思い浮かぶ方は、もしかすると相手に伝わりにくい企画書を作っているかもしれません。

企画書を書く際の基本的な流れは、下記の通りです。

【企画書作成の流れ】 1.企画書の大まかな構成を作成する ↓ ↓ 3.企画書をワード、パワーポイントのどちらで作るか決める ↓ 4.企画書を作り込んでいく |

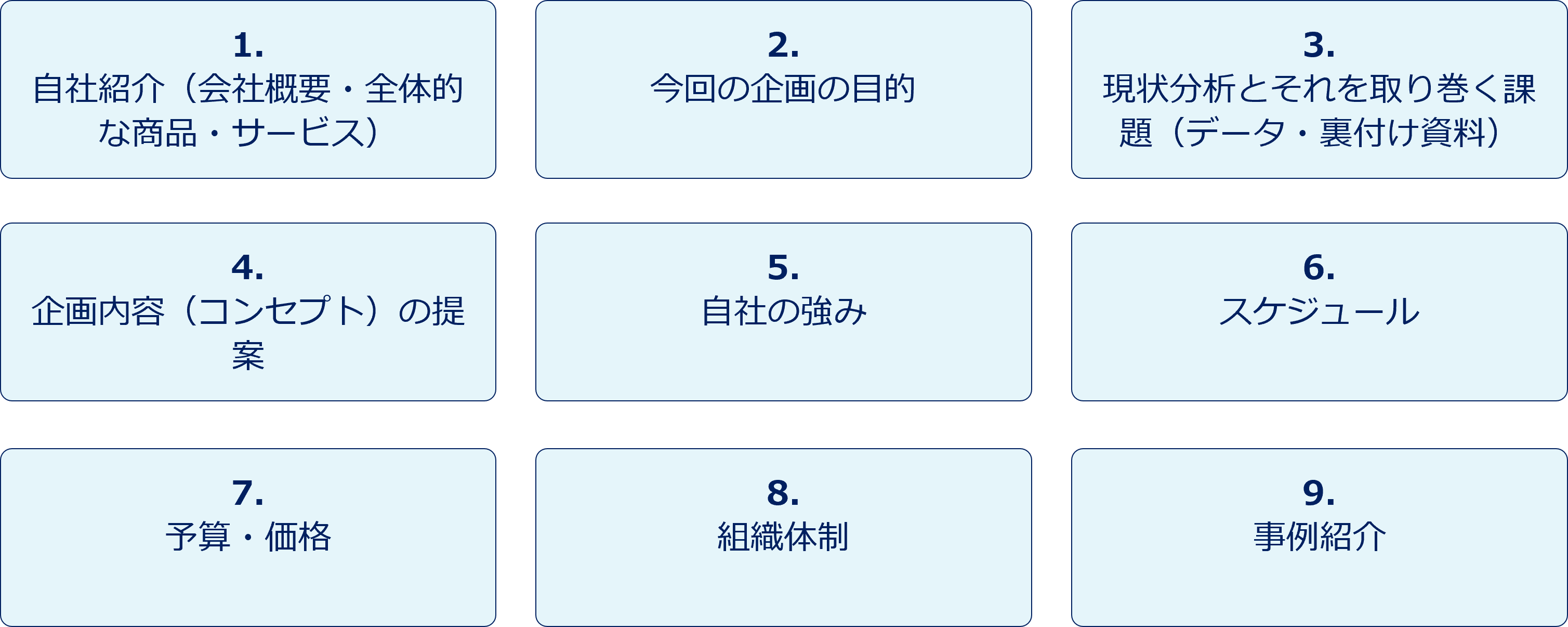

1.企画書の大まかな構成を作成する

まずはじめに、企画書の大まかな構成を作ります。ここで目指すのは「顧客が知りたい情報が、漏れなく記載できる構成」です。いくら魅力的な企画であっても、顧客が知りたい内容が不足していると説明不足に感じられ、印象が悪くなる恐れがあります。

企画書は「相手が知りたい内容」を漏れなく、違和感なくまとめ、理解を促すことが最も重要なのです。逆に、これさえできていれば、相手に企画内容を理解してもらえず失注というケースは、大幅に少なくなるでしょう。

下記が構成に必要な主な9つの項目になります。

この9つの区分の中では「今回の企画の目的」「企画内容(コンセプト)の提案」「スケジュール」「予算・価格」が特に重要となります。

※このまま目次として活用できますが、順序を変更するなどアレンジを加えても問題ありません。ただし、情報不足となる恐れがあるため、項目を減らすことはおすすめしません。

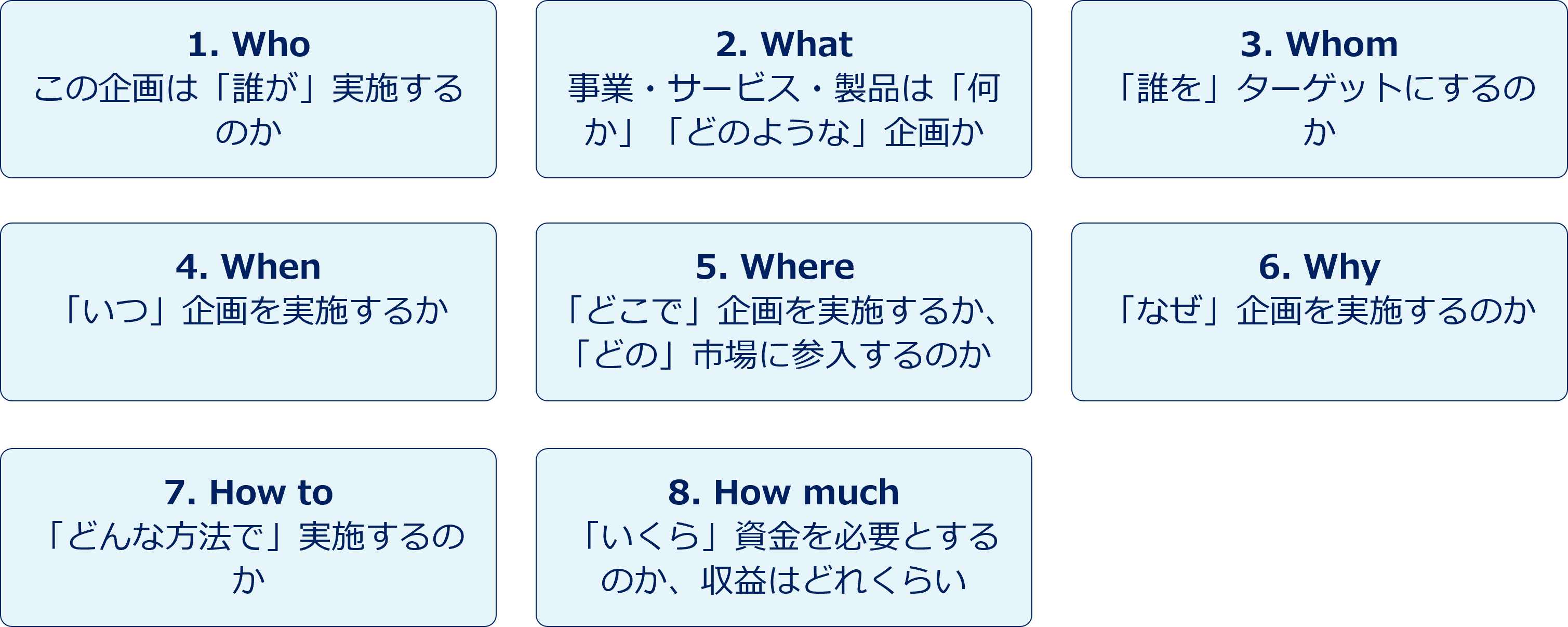

2.企画書で伝えるべきことを確認する(「6W2H」の確認)

企画書の構成ができたら、伝えるべきことを正確に伝えるためのフレームワーク「6W2H」を確認しましょう。

具体的な内容は次の通りです。

この中のどれか1つでも抜けてしまうと、提案を受ける側は企画の具体的なイメージができなくなってしまいます。必ずこの「6W2H」は押さえておきましょう。

3.企画書をワード、パワーポイントのどちらで作るか決める

大まかな構成と6W2Hを確認できたら、次は企画書を「ワード(Word)」と「パワーポイント(PowerPoint)」のどちらで作成するのかを決めます。それぞれのメリットを把握して、適した方を選びましょう。

企画書を「ワード(Word)」で作るメリット

A4の1枚だけでシンプルに作成することができるので、企画書の提出先=読み手側にとっては、読む負担が少なく、分かりやすい点が、何よりもメリットです。

企画書を「パワーポイント(PowerPoint)」で作るメリット

グラフや図、イラストを入れることで、視覚的に分かりやすい企画書を作成することができます。デザインの自由度も高く、オリジナリティがある企画書になります。

4.企画書を作り込んでいく

次に、企画書に記載する具体的な内容を、実際に作成していく(企画書に記載していく)順番で解説していきます。

【企画書に記載する順番】 〈1〉自社紹介(会社概要・全体的な商品・サービス) |

〈1〉自社紹介(会社概要・全体的な商品・サービス)

自社についての概要と、取扱い商品・サービスを簡単に説明します。

伝える内容はあくまで企画がメインですので、簡単に触れる程度でも問題ありません。

〈2〉今回の企画の目的

今回提案する企画の目的を冒頭で明確にしておきます。

例としては、今起こっている問題や課題を提起し、「○○でお困りですか?」「○○を解決します!」など、関心を煽る手法がよく使われます。

企画に対する思いや熱意も込めた、端的で印象に残る言葉を選びましょう。

〈3〉現状分析とそれを取り巻く課題の共有(データ・裏付け資料)

現状分析をおこない、先述の「〈2〉今回の企画の目的」の理由付けを行います。主観的な考えだけでは、聞き手は納得感を得ることができないため、「なぜ」その企画をするのかを論理的に明確化させていきます。

■現状分析

現状分析で主に着目するのは「業界の環境変化」と「消費者動向」の2項目です。

この2つの着目点でデータ分析をおこない、相手が気づいていない課題を提示することで、インパクトを与えることができます。

また、一般論であってもデータを提示することで、相手と問題点を共有し、企画に興味をもってもらうといった仕掛けを作り上げていきます。

具体的には、説得力を増すために客観的なデータ(裏付けデータ)を使用しながら「自分の思い込みではなく、実際にある問題」として、現状がどうであり、どう変えたいのかを説明していきます。

■分析する客観的データの例

ネット上に公開された下記のようなデータを用いることが頻繁にあります。

・アンケート会社の調査データ ・官公庁や学会が公表したデータ |

しかしこのように公開されているデータは、相手側ももちろん閲覧可能なため、「知っている・見たことがある」といった反応をされる場合がほとんどです。

では、相手の興味を引く課題設定はどのように導き出すのでしょうか。

■ネットリサーチ(アンケート)の上手な活用

相手の興味を引く手段の1つとして「ネットリサーチ(アンケート)の活用」があります。利用するメリットは、ターゲット層が絞り込めることと、質問内容を自由に設定できることです。

例えば企画書を作成する前に、企画のターゲット層に対し、ネットリサーチ(アンケート)にて、価値観の重点的な掘り下げや、企画案を事前に評価してもらうこともできます。

当然このデータはクライアント側の知り得ない情報ですので、企画書に盛り込めば非常に強力な武器となります。

■企画書にデータを盛り込む時のポイント

データから得た情報を企画書に盛り込むときは、その表現方法を工夫することで、効果を何倍にも引き出すことができます。企画書の中でも重要なポイントですので、常に意識していきましょう。

最低限注意すべきポイントは下記3点です。

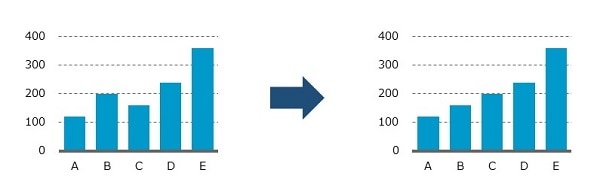

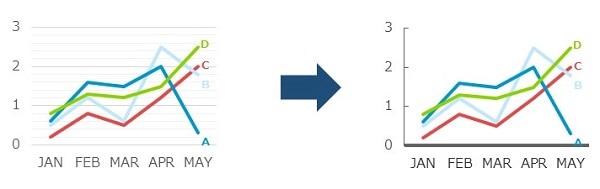

<降順にデータを並べる>

例えば業界の売上や複数回答の質問など、数値がばらける質問は、横軸を設定すると凸凹していて見づらくなってしまいます。

この場合、数値が大きい順に表を並び替えることで、グラフがスッキリ見えるようになります。

<配色に気を付ける(色は少なく、濃さで強調)>

データ分析をする際は、グラフを全て別の色に分けたほうが分かりやすい場合がありますが、分析結果を伝える際は、配色の考え方を変えましょう。

強調したい箇所を濃い色に変えて、他は同じにしてしまった方が、注目させたい点がはっきりします。

<目盛りは少なくする>

データ分析の際は目盛りが細かい方が作業しやすいこともありますが、企画書ではその考えは一旦忘れましょう。

企画書でグラフを使用する場合は、企画に対する裏付けができるデータのみを、分かりやすく伝えればよいのです。不要な情報は極力削除すれば、わかりやすさが向上します。

〈4〉企画内容(コンセプト)の提案

課題の共有ができたところで、「そこで○○を提案します」という企画内容を説明していきます。

唐突感がなく、明快で理解しやすいコンセプトを示すことができれば、成約にぐっと近づけます。

気を付けるべき主な3点は下記の通りです。

■ターゲットの設定

企画の目的を踏まえ、「誰に」「どんなサービスを」提供するのかを明確にします。

ターゲットの幅が広いと目的がぼやける恐れがあるので、年齢・性別・職業・居住地などからペルソナを設定すると分かりやすいでしょう。

■具体的な施策

「どうやって=どのようなプロセスで実施するのか」を、具体的にアクションプランとして落とし込みます。

例えば「どのようなツールを使用するのか」「どのようなメディア媒体を用いるのか」など、ターゲットに訴求する方法を明確にし、さらにターゲットがサービスに触れ魅力を感じるイメージについても明確にします。イメージ図や写真などがあると、より有効です。

■提案相手のメリット

提案相手に「予算を投じる価値がある企画だ!」と感じてもらうために、提案相手にとってのメリットを提示することは、最大の説得材料となります。市場や事業にどんな変化が生じるか、どんな成果があるのかなども提示できると、なお良いです。

さらに売上目標や効果目標、具体的な効果測定方法などもあらかじめ定めておくと、信用度が上がります。

効果測定の指標としては次のようなものがあり、グラフや図で示すことができるとベストです。

【効果測定の指標】 ●定量指標:メディアへの接触数・露出量(回数、時間など)、売上、認知度、来場者数、来場者の満足度 ●定性指標:ブランディング・業界内ポジション |

〈5〉自社の強み

ここで、なぜ自社でなければならないのかを強調し、アピールします。

競合他社が類似の企画を提案している場合も少なくないため、「自社オリジナル」を強調することは企画内容とともに重要です。

自社のみで特長が伝えにくい場合は、他社と比較し違いを強調することでアピールするのも有効です。

〈6〉スケジュール

企画の実現に必要な「期間と納期」を定めましょう。

先の見えないプランに投資をするクライアントは恐らく存在しません。企画を信頼してもらうためにも、立ち上げから実施までのスケジュールを示す必要があります。

企画書の段階では明確にスケジュールが決まらない場合でも、ラフのスケジュールであることを前置きした上で、日程を明らかにしましょう。

日程の説明は線表や図を活用し、ぱっと見で理解しやすいものを作成しましょう。

〈7〉予算・価格

企画を立ち上げるためにどの程度の予算が必要なのかを明記します。

予算の明示がなければ決裁は下せませんので、分かりやすく表などでまとめましょう。

細かい見積もりは企画書内では明記せず、大まかな予算額が把握できるようにし、詳細は別の資料としてまとめると、相手に理解されやすくなります。

割引やオプションなどがある場合は、相手に誤解を与えないよう明記しましょう。

〈8〉組織体制

企画実現のために携わる自社・他社(協力会社等)の人員を紹介します。

企画を実施するために割く自社の人員リソースを組織図で示すことで、取り組みの姿勢を相手にアピールします。

〈9〉事例紹介

過去事例があると、企画の信頼度が高まります。

類似の案件や複数の事例を紹介することで、他社と比較した時にアドバンテージとなることがあります。

より質の高い企画書を作成するためのテクニック

■適切な現状分析をおこなう

成約の可否は「企画内容」に左右されるのはもちろんですが、それに至るまでの「適切な現状分析ができているか」にもかかっていると言えます。

そこで、適切な現状分析をおこなうためのテクニック「3C分析とSWOT分析」をご紹介します。

顧客の目線に立ったこれらの分析をおこなうことで、企画内容をより興味を引くものに仕上げることができるので、是非マスターしましょう。

まず「3C分析」をおこなう

3C分析は、企業や事業の現状を把握するための分析方法で、市場を取り巻く環境を抜けや漏れがなく把握することができます。

3Cとは、【Customer】【Competitor】【Company】の3つの頭文字です。この3つについて情報収集・分析を行っていきます。

3C分析で気をつけること

●事実のみを集める

3C分析では、まず「事実」のみを集めていきます。「解釈・考察」は事実を十分に集め終わった後に実施します。

●ネット+自力で情報収集する

時間的・工数的な制約によりネットの検索のみで情報収集しがちですが、判断するための情報はネットのみでは集まらない場合があります。ユーザーや関係者の生の声に触れたり、Webアンケート等を用いて、自力で情報を収集していきましょう。

例えばセルフ型アンケートツールを活用すると、低コスト且つ時短で、オリジナリティのあるアンケート結果の収集も可能です。

3C分析の詳しい手順

3C分析について詳しく解説している別記事がありますので、こちらも合わせてご覧ください。

⇒『3C分析をわかりやすく解説|目的、事例、無料テンプレート』

次に「SWOT分析」をおこなう

【Competitor】・【Customer】(外部環境)と【Company】(内部環境)について情報収集・分析が完了したら、次は3C分析を俯瞰して捉えていきます。そこで有効な分析方法がSWOT分析です。

SWOT分析は4つの観点【Strengths】・【Weaknesses】・【Opportunities】・【Threats】から3C分析で得た情報を解釈していきます。

SWOT分析で気をつけること

目的の持ち方によって、強み・弱みが変わります。よって、「企画の目的」を最初に明らかにしておきましょう。

SWOT分析の詳しい手順

SWOT分析について詳しく解説している別記事がありますので、こちらも合わせてご覧ください。 ⇒『SWOT分析とは?解説(やり方、事例、テンプレート)』

■企画書にネットリサーチ(アンケート)を活用する(事例)

ネットリサーチ(アンケート)を上手に活用すると、より質の高い企画書を完成させることができます。具体的な活用事例を使って解説します。

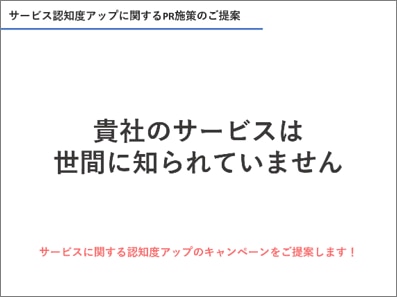

例えば、あなたはクライアントに対して「クライアントが提供するサービスのPR施策」を提案するとします。そして、現状把握・課題のページとして次のようなスライドを用意しました。

こちらのページから、クライアントは、この後説明する企画内容に興味が湧くでしょうか。

答えは「NO」です。先述の通り、主観的な考えだけの企画書では、聞き手(クライアント)は納得感を得ることができません。

特に課題の提起には、客観的データの提示が重要となってきます。繰り返しになりますが、客観的データは企画書に必要不可欠です。

しかし、ネット上で公開されている公的機関のデータには、「特定の会社」の「特定のサービス」に関するものは、ほとんどありません。

そこでネットリサーチ(アンケート)の出番です。

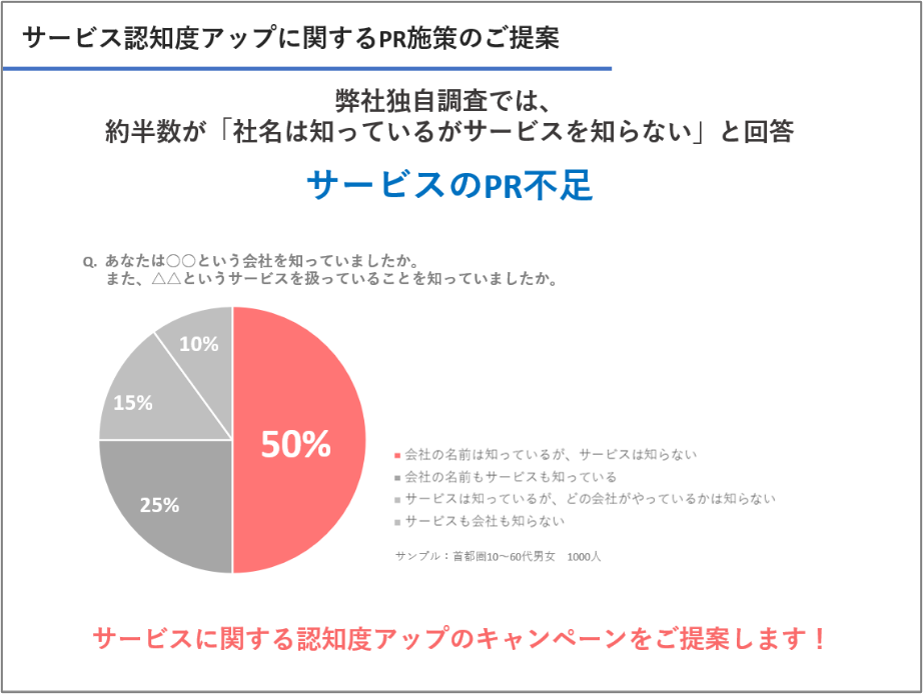

今回の企画書に関しては、以下のような質問が有効です。

こちらのアンケートの回答を集め、データ集計することで、次のようなスライドが作成できます。

前のスライドと比べ、納得感を十分に得ることができるようになったのではないでしょうか。

さらに、アンケートで年齢層や性別を調べておくことで、詳細なデータ分析だけでなく、PR施策のターゲットの絞り込みにも活用することができます。

独自のデータ収集・分析は、クライアントへの興味の喚起と企画の信頼度の向上に繋がり、最終的には成約率アップにも繋がるのです。

企画書の書き方にまつわる、よくある質問

Q:タイトルや企画のネーミングで気を付けることはありますか。

一目見て内容が分かるネーミングを心がけましょう。例えば「〇〇利用促進キャンペーン」などです。

また、口語体で興味を引くというテクニックもあります。例えば「既存プラント〇〇プランの比較」ではなく「あなたと、あなたの大切な人の将来を支えます。」「一緒に考えてみませんか?あなたの大切な人にできること。」などのように、語り形式で興味を引くという方法です。

ただし長すぎる、奇をてらいすぎて意味が分からないとなると、本題に入る前の時点で「大丈夫?」とマイナスのイメージを抱かれる恐れがありますので注意しましょう。

Q:企画書が完成したときの、見直しのポイントはありますか。

実際に声に出して説明してみることをおすすめします。その際、説明に詰まらないかの確認と、クライアントの反応をイメージしてみることが重要です。

「課題を共有できるデータは提示できているか」「課題と企画、施策がリンクしているか」「メリットをアピールできているか」をそれぞれ見直し、表現や構成を整理すると、より洗練された企画書になっていきます。

Q:より印象に残る企画書を作るためのテクニックがあれば教えてください。

企画に込める熱意や思いのたけが強いのであれば、冒頭で「前書き」を入れるのも一つの手段です。

もちろん企画とリンクする必要はありますが、個人的な体験などを挟むことで、企画だけでなく作成者に対しても興味を持たせることができます。

無料ダウンロード『成約に繋がる「企画書」の作り方 』

本記事で解説した内容をまとめた資料『成約に繋がる「企画書」の作り方』は、下記よりダウンロードすることができます(無料)。

おわりに

ここまで、企画書の作成に関するノウハウを解説してきました。

最初は押さえるべきポイントが多く戸惑うかもしれませんが、この手順に慣れれば、作業時間が短縮でき、スムーズに企画書を作成できるようになるでしょう。