調査報告会の進め方~準備・進行編~|Freeasyリサーチアカデミー

目次[非表示]

はじめに

ここでは、調査報告会の進め方(準備・進行編)について解説していきます。

※本記事は菅原氏の書籍『ユーザーリサーチのすべて』(マイナビ出版)と連動した内容を掲載しています。

>>記事に連動した【6月11日(水)開催】オンラインセミナーの詳細・申込みはこちら

>>講師のリサーチャー菅原大介氏について&Freeasyリサーチアカデミーとは?

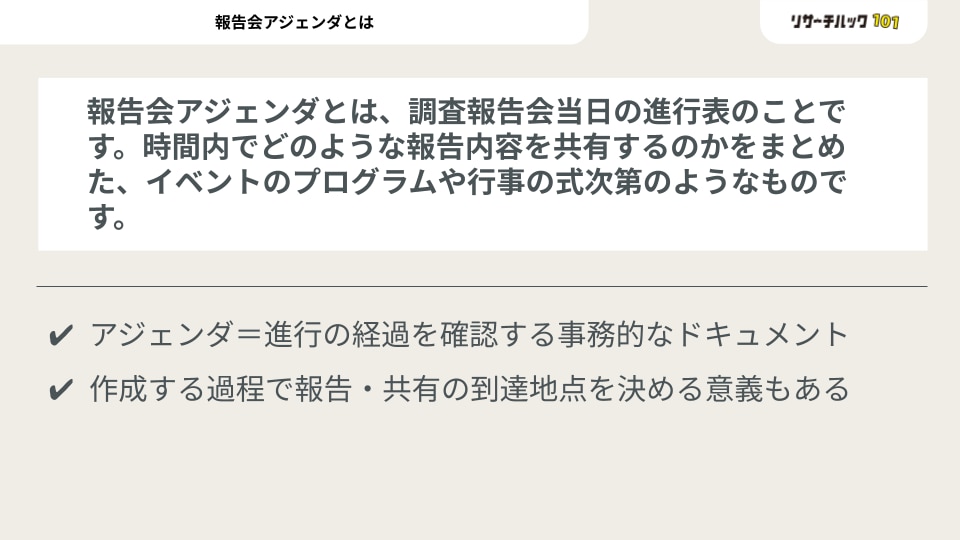

報告会アジェンダとは

概要

報告会アジェンダとは、調査報告会当日の進行表のことです。報告議題・所要時間・共有資料などをまとめた、いわゆるイベントのプログラムや行事の式次第のようなものです。

アジェンダという名称の通り、進行の経過を確認する事務的なドキュメントであると同時に、アジェンダを作成する過程で報告・共有の「到達地点」を決めていく意義もあります。

というのも、報告時には、リサーチ担当者には合意形成のためのファシリテーションや個別のデータ活用などの役割を求められ、その中には対応が困難なものも出てくるからです。

報告会を一方的な説明で終わらせず、かといってワークの作業時間で埋めるでもなく、ちょうどいいバランスを目指して上手くアジェンダ設定して会議の進行をリードしましょう。

※報告内容の前提として、プロジェクトの定例会議の中に収まるタイプの調査報告はここではイメージしていません(定量調査ではNPSの定点観測、定性調査ではUIの部分改善など)

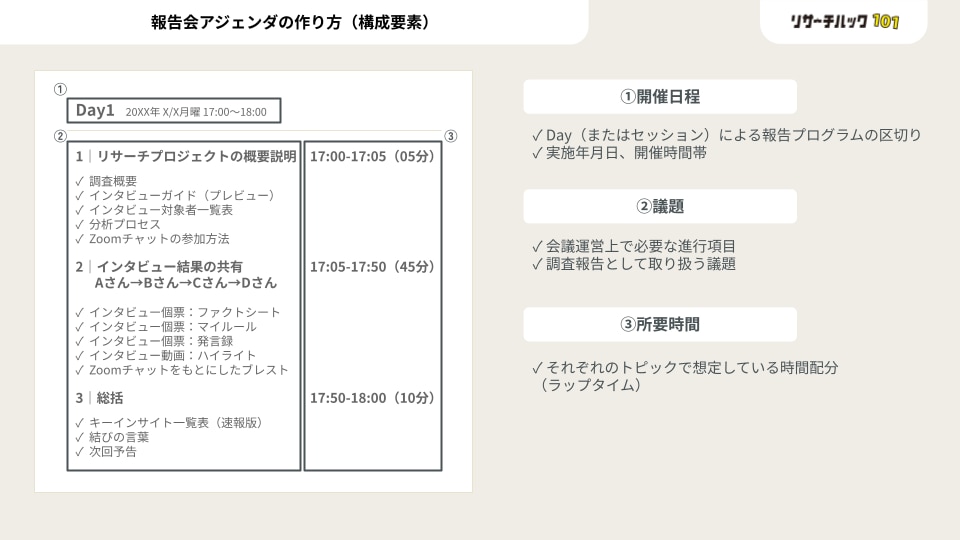

構成要素

報告会アジェンダの構成要素は以下のようになります。

1.開催日程

・Day(またはセッション)による報告プログラムの区切り

・実施年月日、開催時間帯

※本項の図表は中間報告と最終報告の場合で作成しています。

2.議題

・会議運営上で必要な進行項目

・調査報告として取り扱う議題

3.所要時間

・それぞれのトピックで想定している時間配分(ラップタイム)

よくある課題

「合意や活用までリードして欲しいと言われる…」

⇒この悩みに一枚で答えるためのアウトプット

①報告会の時間的に説明までが目一杯なケース

調査報告会は概して自分から内容を説明するだけでも時間的に目一杯になってしまいます。というのも、初見で聞く相手に対して、調査の前提、調査の方法、調査結果、示唆・提案まで伝えようとすると相当の情報量になるからです。

会議の順番的に内容を共有せずに討議へ移ることはできないため、通常は説明後に簡単な質疑応答と依頼元の部門長のコメントをもらって締め括るのがせいぜいです。しかしこの進行方法だと合意や活用まで持っていくのは困難です。

②本格的なワークショップまでは難しいケース

組織での調査結果の理解や活用を支援するには、調査報告に合わせて関係者全員参加型の本格的なワークショップを開催できると理想です。しかしこれを実現するにはリサーチ担当者も相応のファシリテーションスキルを要求されます。

また、実施前には質問作成のワークを、実施後には活用支援のワークを、それぞれ皆の意見を聞くスタイルでコミュニケーションを尽くしたとしても上手くいくとは限りません。その割に討議成果が薄い・浅い内容になることがあります。

報告会アジェンダの作り方

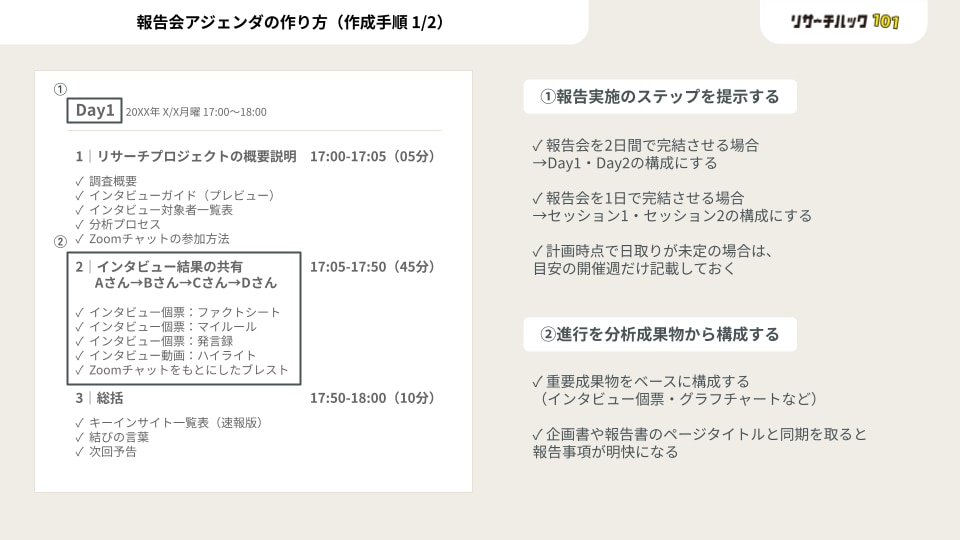

1.報告実施のステップを提示する

・報告会を2日間で完結させる場合→Day1・Day2の構成にする

・報告会を1日で完結させる場合→セッション1・セッション2の構成にする

・計画時点で日取りが未定の場合は、目安の開催週だけ記載しておく

<記入例>

・Day1 20XX年 X/XX月曜 17:00~18:00【中間報告】

・Day2 20XX年 X/XX木曜 11:00~12:00【最終報告】

2.進行を分析成果物から構成する

・重要成果物をベースに構成する(インタビュー個票・グラフチャートなど)

・企画書や報告書のページタイトルと同期を取ると報告事項が明快になる

<記入例:リサーチプロジェクトの概要説明>

1|リサーチプロジェクトの概要説明

・調査概要

・インタビューガイド(プレビュー)

・インタビュー対象者一覧表

・分析プロセス

・Zoomチャットの参加方法

<記入例:インタビュー結果の共有>

2|インタビュー結果の共有

(Aさん→Bさん→Cさん→Dさん)

・インタビュー個票:ファクトシート

・インタビュー個票:マイルール

・インタビュー個票:発言録

・インタビュー動画:ハイライト

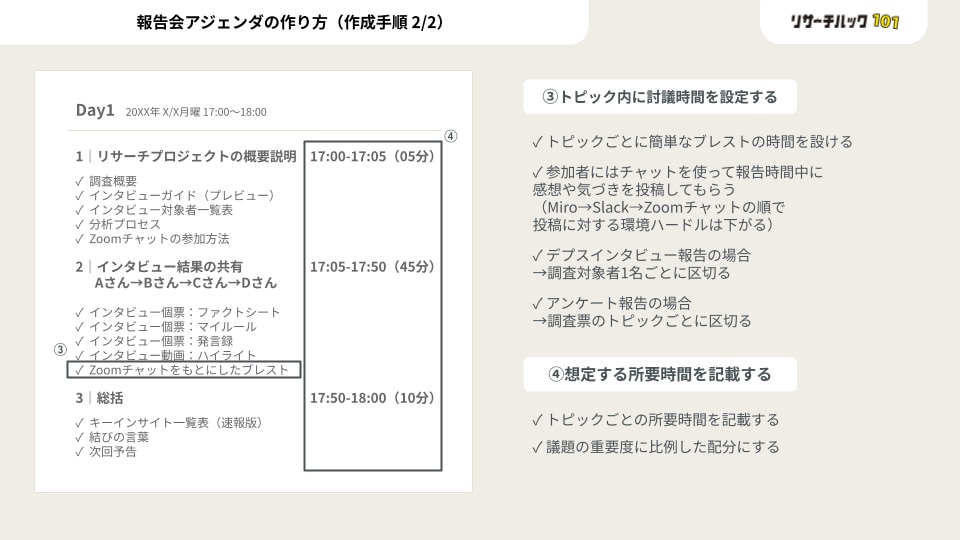

3.トピック内に討議時間を設定する

・トピックごとに簡単なブレストの時間を設ける

・参加者にはチャットを使って報告時間中に感想や気づきを投稿してもらう

(Miro→Slack→Zoomチャットの順で投稿に対する環境ハードルは下がる)

・デプスインタビュー報告の場合→調査対象者1名ごとに区切る

・アンケート報告の場合→調査票のトピックごとに区切る

4.想定する所要時間を記載する

・トピックごとの所要時間を記載する

・議題の重要度に比例した配分にする

<記入例>

1|リサーチプロジェクトの概要説明 17:00-17:05(05分)

2|インタビュー結果の共有 17:05-17:50(45分)

3|総括 17:50-18:00(10分)

報告会アジェンダの使い方

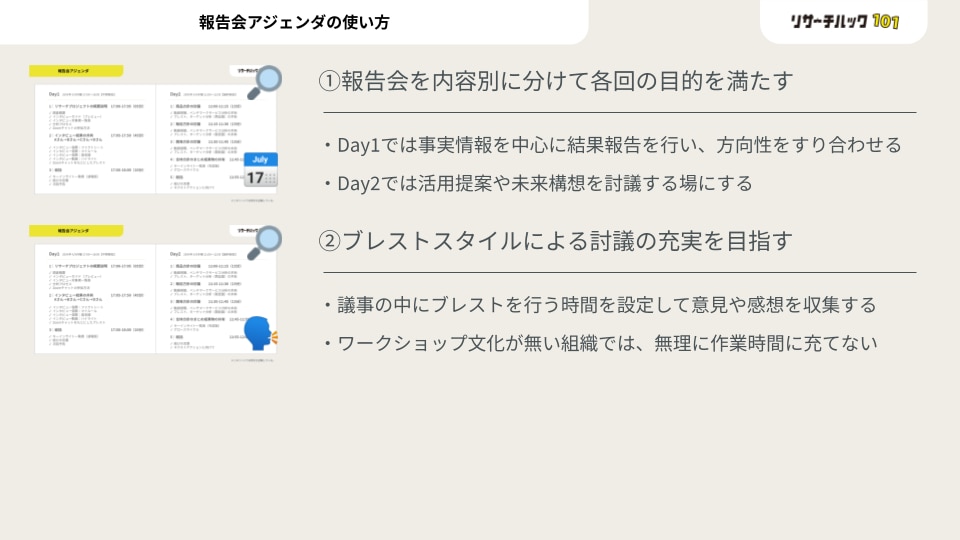

1.報告会を内容別に分けて各回の目的を満たす

調査報告会は、無理に1回(短時間の会議体)で終わらせず、調査報告に必要な開催目的に応じて2回(2セッション)に分けます。1時間×2回であれば定例会議と別途の報告であったとしても無理なく関係者を集められることでしょう。

Day1では事実情報を中心に結果報告を端的に行い、方向性をすり合わせる場にします。Day2では活用方法や戦略構想を討議する場にします。このように開催時間ごとに会議体の目的(到達点)を分けることで各回の充実を目指します。

Day2の終盤では、次回のリサーチ計画も議題に取り上げます。「報告内容に対する宿題を預かる」スタイルだと延々と稼働を消耗してしまいます。(連続性のあるテーマであれば)思い切って次回の業務に区切ってしまいましょう。

2.ブレストスタイルによる討議の充実を目指す

ワークショップの文化が形成されていない組織では無理に形式的なワークショップを行うよりも、ブレスト形式による対話の充実を目指すことをおすすめします。その方が会議時間を作業よりも討議に充てられる良さがあるからです。

ブレスト形式の下では、リサーチ担当者は進行にあたり最低限のファシリテーションスキルで済み、相手から意見を引き出すことよりも、討議に必要な情報を十分に提供することをあらためて自分の本来の役割とすることができます。

この時に活きてくるのがアジェンダの存在です。議事の中にブレストを行うトピックと時間を設定することで、短時間の会議体でも効率的に意見や感想を収集することができます。調査結果から論点を整理しておくことがポイントです。

Freeasyリサーチアカデミー第2期「第4回オンラインセミナー」のご案内

本記事に連動した「調査報告会の進め方~準備・進行編~」をテーマに、参加費無料のオンラインセミナーを、6月11日(水)に開催します。

講師は、リサーチャーの菅原大介氏と、弊社アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネジャーの榎本涼が務めます。

Freeasyユーザー様に限らず、ご自身で調査結果の報告会を運営する機会がある方、Web調査に興味がある方など、皆様のご参加を心よりお待ちしています。

セミナー開催概要

セミナー名 |

Freeasyリサーチアカデミー 第2期 第4回【オンラインセミナー】 「調査報告会の進め方~準備・進行編~」 |

配信日時 |

2025年6月11日(水) 17:00~18:00 |

配信方法 |

Zoom(オンラインセミナー) |

参加費 |

無料 |

申込方法 |

事前申込 |

次回のブログテーマは「調査報告会の進め方~共有・成果編~」

Freeasy担当からお知らせです。次回、第5回のブログでは、「調査報告会の進め方~共有・成果編~」をテーマに、菅原氏に解説いただきます。ご期待ください!(8月公開予定)

>>Freeasyリサーチアカデミー「第2期 公開中のブログ一覧」を見る

>>Freeasyリサーチアカデミー「第1期 公開中のブログ一覧」を見る